Ce travail propose pour la première fois d’étudier les clivages cachés du soutien aux Gilets jaunes à partir des données de l’enquête du Baromètre de la confiance du CEVIPOF. Nous montrons que le soutien au mouvement entérine l’effacement de l’axe droite-gauche traditionnel. Les Gilets jaunes réunissent des personnes dont les taux de satisfaction dans la vie sont très faibles, indépendamment de leur accord sur les moyens d’y répondre. Ce sont majoritairement d’anciens électeurs de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon ou des abstentionnistes (dans cet ordre). Ils partagent une critique plus radicale de l’État et du gouvernement que l’un et l’autre de ces électorats, tout en ayant des positions plus médianes sur des questions morales comme la tolérance à l’égard des minorités. L’analyse de la géographie des ronds-points confirme le caractère original de ce mouvement. Le Nord-Est et le Sud-Ouest sont les points forts de la mobilisation, soit les deux régions où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait leurs meilleurs scores en 2017.

Auteurs :

Yann Algan, doyen de l’École d’Affaires Publiques (EAP) et Professeur d’économie à Sciences Po

Elizabeth Beasley, chercheuse à l’Observatoire du Bien-être du Cepremap

Daniel Cohen, professeur d’économie à l’École normale supérieure et directeur du Cepremap

Martial Foucault, professeur de sciences politiques à Sciences Po et directeur du Cevipof

Madeleine Péron, assistante de recherche à l’Observatoire du Bien-être du Cepremap

Introduction

Les Gilets jaunes sont soudainement apparus dans l’espace politique français au cours de l’automne 2018, en réaction à une hausse des taxes sur les carburants. Une pétition de Priscillia Ludosky pour la dénoncer a recueilli plus d’un million de signataires, tandis qu’une vidéo de Jacline Mouraud a comptabilisé plus de six millions de vues en novembre. Le mouvement s’est mobilisé autour des ronds-points, symboles de la mobilité automobile et de la transformation des infrastructures routières (on compte près de 65 000 carrefours giratoires en France1, soit deux fois plus que le nombre de communes). Tous les samedis, des appels à se rassembler dans les grandes villes françaises ont été lancés, suivis par près de 300 000 personnes selon le Ministère de l’intérieur, puis de 100 000 en moyenne en décembre. Selon une enquête2 menée sur les ronds-points par un collectif de chercheurs, il s’agit souvent de primo-militants, qui n’ont jamais milité ni dans un parti politique, ni dans un mouvement syndical. Une enquête3 de l’institut IPSOS publiée en décembre a testé une candidature Gilets jaunes aux prochaines élections européennes. La liste pourrait obtenir 12% des suffrages. Dans cette note, nous nous appuyons sur une enquête menée par le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), qui permet d’analyser les soutiens au mouvement. Elle porte sur 2116 personnes et prolonge une enquête plus vaste, l’Enquête électorale française 2017 (EnEF2017), portant sur plus de 15000 personnes, qui avait été menée lors de la précédente élection présidentielle (voir Algan et al. (2018) pour une interprétation de celle-ci). Cette nouvelle enquête nous permet de cerner non seulement la sociologie et les préférences partisanes des soutiens au mouvement, mais également leurs ressentis subjectifs et le socle intellectuel de leurs idéologies.

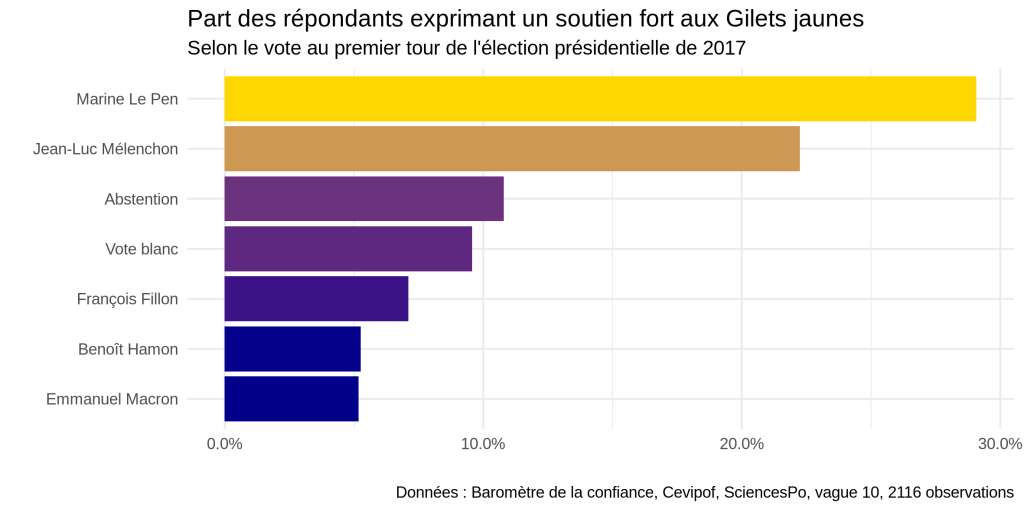

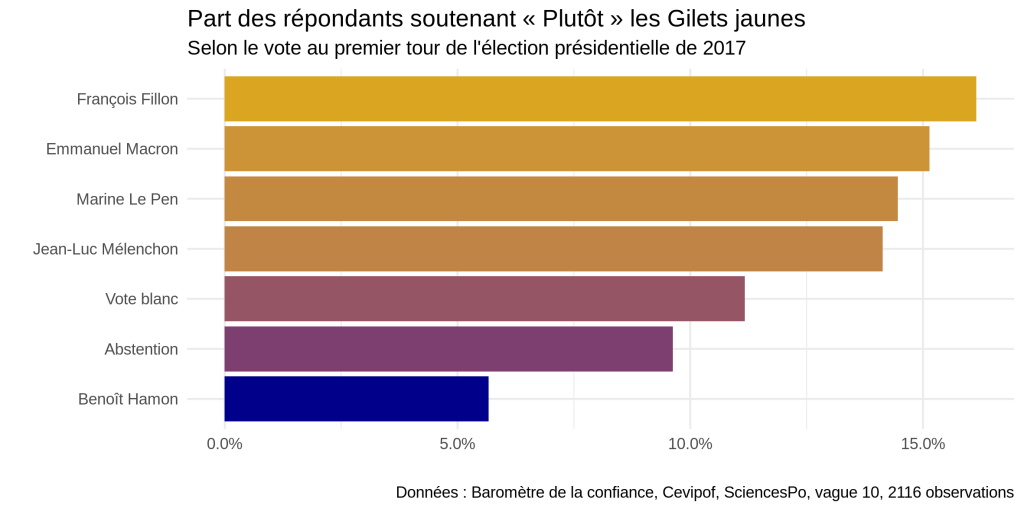

Selon les résultats du Baromètre de confiance du CEVIPOF, 30% des intervenants déclarent soutenir tout à fait les Gilets Jaunes, 30% les soutiennent plutôt tandis que 30% ne les soutiennent plutôt pas ou pas du tout. Nous pouvons tout d’abord suivre les choix politiques des soutiens aux Gilets jaunes (il faut bien sûr distinguer les Gilets jaunes eux-mêmes de ceux qui les soutiennent, et nous revenons sur cette distinction plus bas). Les deux graphiques suivants montrent l’appartenance politique des groupes qui soutiennent « tout à fait » (soutien fort) ou « plutôt » (soutien faible) les Gilets jaunes.

On voit un très fort contraste entre ces deux populations. Ceux qui soutiennent « tout à fait » les Gilets jaunes sont issus de l’opposition à Emmanuel Macron. Seuls 5% de ceux qui les soutiennent « tout-à-fait » ont voté pour le locataire de l’Élysée. Dans la catégorie des soutiens plus modérés (« plutôt »), le spectre partisan est au contraire beaucoup plus large, où les électeurs d’Emmanuel Macron tiennent leur place. Dans la suite de cette note, nous porterons une attention particulière sur le premier groupe, les soutiens que nous pourrions qualifier d’indéfectible. Ils sont surtout issus des électorats de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, l’avantage revenant à cette dernière.

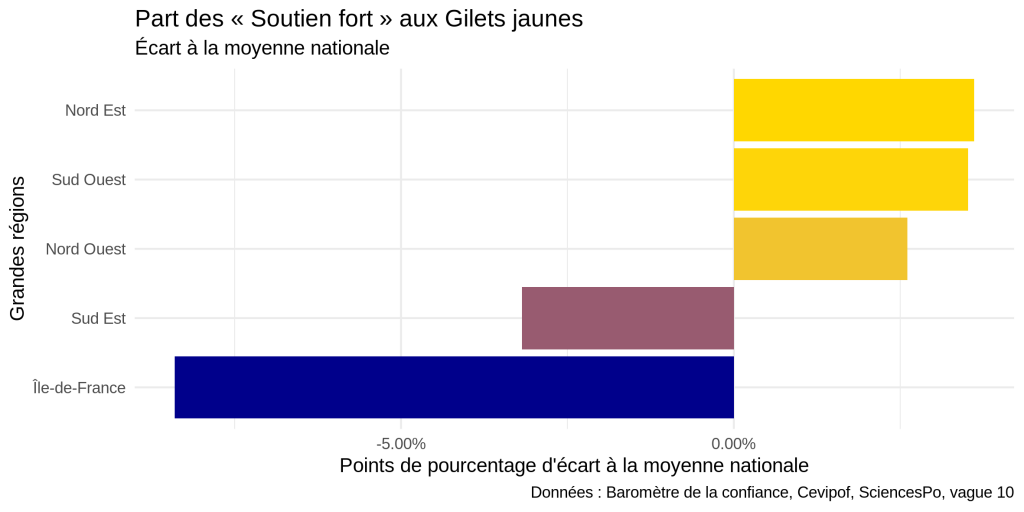

La carte régionale va nous permettre de préciser cette implantation. Pour percer l’empreinte régionale des Gilets jaunes, nous avons extrait de l’enquête CEVIPOF la localisation des soutiens au mouvement (en cinq grandes régions). De manière très nette, le Sud-Ouest et le Nord-Est sont les deux grandes terres de mission du mouvement.

Le Sud-Ouest est davantage Mélenchoniste que le reste de la France, et le Nord-Est plus Le Péniste. Est-ce que le soutien apporté aux Gilets Jaunes porte la trace de cette distinction ? Pour répondre à cette question, nous avons ventilé, dans chacune des grandes régions, le soutien aux Gilets jaunes aux préférences partisanes exprimées au premier tour de l’élection présidentielle.

On voit que l’électorat de Marine Le Pen est devant l’électorat de Jean-Luc Mélenchon dans quatre des cinq grandes régions. Le Sud-Ouest fait exception : les deux électorats font jeu égal tandis que le Nord-Est est la région où les soutiens sont surtout Le Pénistes.

|

| Jean-Luc Mélenchon | Marine Le Pen |

| Nord-Ouest | 21,35 % | 28,26 % |

| Nord-Est | 17,87 % | 33,24% |

| Sud-Ouest | 27,73 % | 27,03 % |

| Sud-Est | 22,64 % | 27,74 % |

| Île-de-France | 21,67 % | 27,75 % |

Tableau 1: Part des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen parmi les soutiens aux Gilets jaunes selon la région.

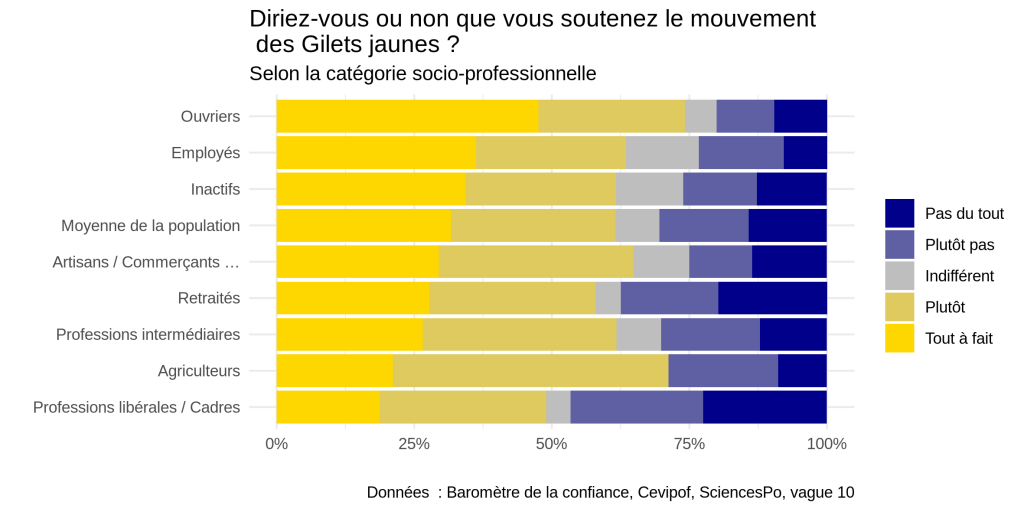

Tournons-nous à présent vers la sociologie des soutiens aux Gilets jaunes. On note que 47% des ouvriers et près de 35% des employés soutiennent « tout à fait » les Gilets jaunes, contre 27% des retraités. Près de 70% de ceux qui les soutiennent fortement vivent dans un ménage dont le revenu disponible net est inférieur à 2 480 euros – soit le revenu médian en France. Et 17 % vivent dans un ménage avec moins de 1 136 euros.

En outre, 24% des soutiens déclarent s’en sortir « très difficilement » avec le revenu de leur ménage, soit deux fois plus que la moyenne.

Ce résultat apporte une première réponse à l’origine sociale des soutiens et met en évidence une plus forte empathie du mouvement auprès de catégories plus vulnérables aux transformations du monde économique.

Il ne suffit pas toutefois d’être retraité ou ouvrier pour fixer ses choix politiques. Comme le soulignait Hervé Le Bras, pourquoi en ce cas, les ouvriers du Grand-Est voteraient-ils beaucoup plus pour Marine Le Pen que les ouvriers du Sud-Ouest ? Pourquoi un quart des ouvriers et un bon tiers des employés ne soutiennent-ils pas le mouvement des Gilets jaunes? Et à l’inverse, comment expliquer qu’une partie significative des professions intermédiaires (27%) et des cadres (19%) apportent un soutien aux Gilets jaunes si ce mouvement était la seule expression d’une détestation des élites? Pour apporter un nouvel éclairage à la sociologie des soutiens aux Gilets jaunes et de leur positionnement dans l’espace politique français, nous nous appuierons à présent sur l’étude menée par Algan et al. (2018), qui mobilise des données issues de l’Enquête électorale française du CEVIPOF sur le bien-être subjectif et la confiance à l’égard d’autrui, deux aspects subjectifs qui permettent une appréhension renouvelée du politique, au-delà des catégories traditionnelles.

Retour sur la quadripartition de l’électorat en 2017

L’élection présidentielle de 2017 a été un véritable tsunami dans la vie politique française : aucun des deux partis politiques traditionnels, Parti Socialiste ou Les Républicains, n’a été qualifié pour le deuxième tour de l’élection. Un découpage en quatre blocs de taille presque identique s’est exprimé, Emmanuel Macron réalisant le meilleur score avec 24% des suffrages exprimés contre Marine Le Pen à 21,3%, François Fillon à 20,1% et Jean-Luc Mélenchon à 19.6%.

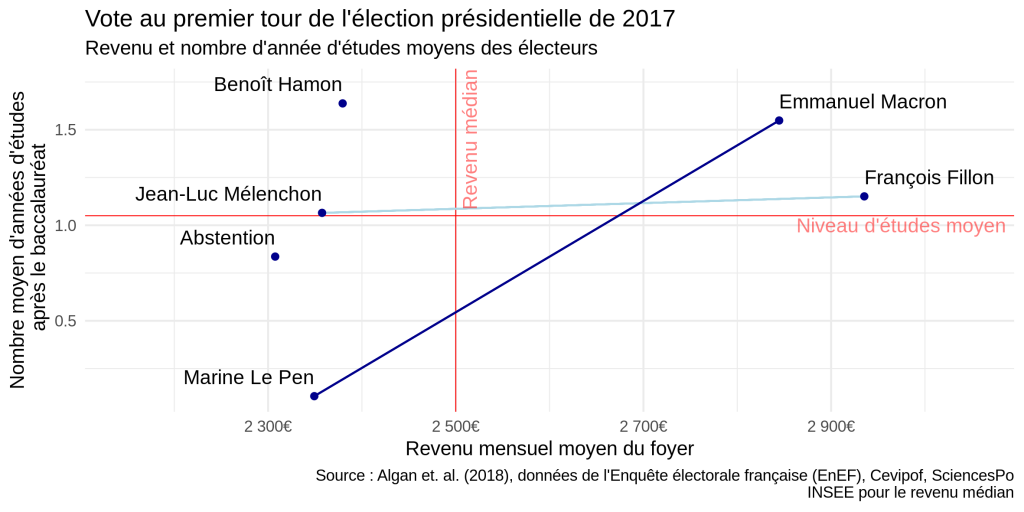

Bien qu’inédite sous la Ve République, cette quadripartition de l’électorat est assez typée. En utilisant les données socio-économiques que sont l’éducation et le revenu, la représentation graphique de ce vote est présentée dans la figure 5. Il en ressort deux enseignements majeurs. Premièrement, les candidats Le Pen et Macron s’opposent sociologiquement de manière presque symétrique. Les uns ont un faible niveau d’éducation et de revenus quand les autres disposent de revenus importants et d’un niveau d’éducation élevé.

Plus inattendue peut-être est la ligne horizontale qui oppose les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Le niveau d’éducation de leur électorat respectif est presque identique, tandis que les niveaux de revenus les opposent clairement. Cet axe droite-gauche dessine une « ligne de frustration ». Pour un niveau d’éducation identique, les électeurs de la France Insoumise ont des revenus inférieurs relativement à ceux de l’électorat de François Fillon. Cela explique en partie que, dans les explications de vote, les premiers sont favorables à une politique de redistribution tandis que les autres y sont hostiles. À l’inverse, tant les électeurs de Marine Le Pen que ceux d’Emmanuel Macron ne sont pas très intéressés par les questions de redistribution. Pourquoi ceux qui votent pour Marine Le Pen, plus pauvres, ne sont-ils pas, en moyenne, intéressés par les mesures classiques de la gauche, celles de la redistribution fiscale ? Pourquoi, en d’autres termes, cet électorat ne vote-t-il pas à gauche…? Certains politistes ont avancé qu’à côté de l’axe ouverture-fermeture économique, un axe culturel pouvait dominer, avec des électeurs progressistes opposés à des électeurs plus conservateurs sur des enjeux de société (religion, Europe) ou enjeux moraux (procréation médicalement assistée, peine de mort). C’est la théorie des deux axes (Tiberj, 2012) qui tente de faire la synthèse entre la old et new politics (Sniderman, 1996), et selon laquelle l’installation du clivage culturel n’est pas due à un changement de système de valeurs mais à la politisation par les partis politiques des valeurs culturelles.

Pour en savoir plus, l’enquête CEVIPOF a interrogé les électeurs sur d’autres dimensions, plus subjectives, de leur vie sociale et personnelle, qui permettent de cerner comment leurs destins personnels forgent leurs préférences partisanes. L’enquête comprend, outre les variables socioéconomiques, la localisation géographique, l’histoire de vie et un large éventail d’informations subjectives telles que la satisfaction dans la vie, la confiance interpersonnelle, la confiance envers les institutions et diverses dimensions liées aux idéologies. Nous retiendrons de cette étude deux variables essentielles (Algan et al. (2018) analysent en détail les autres variables). La première est un indice de satisfaction dans la vie. La question posée est la suivante : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la vie que vous menez ? » sur une échelle de 0 à 10. De très nombreuses études ont montré l’intérêt de ce questionnement pour comprendre la réalité de la vie des personnes interrogées. Nous privilégions une autre question, plus proche de la réalité sociale des personnes interrogées, concernant leur rapport à autrui. Les questions relatives à la confiance interpersonnelle prennent la forme d’une combinaison linéaire de questions portant sur la confiance, notamment : « De manière générale, diriez-vous que la plupart des gens peuvent être dignes de confiance, ou pensez-vous qu’on n’est jamais être trop prudent lorsque l’on a affaire aux autres ? ». Cette seconde question éclaire selon une approche très différente de la précédente la manière dont se déterminent les préférences partisanes des personnes interrogées.

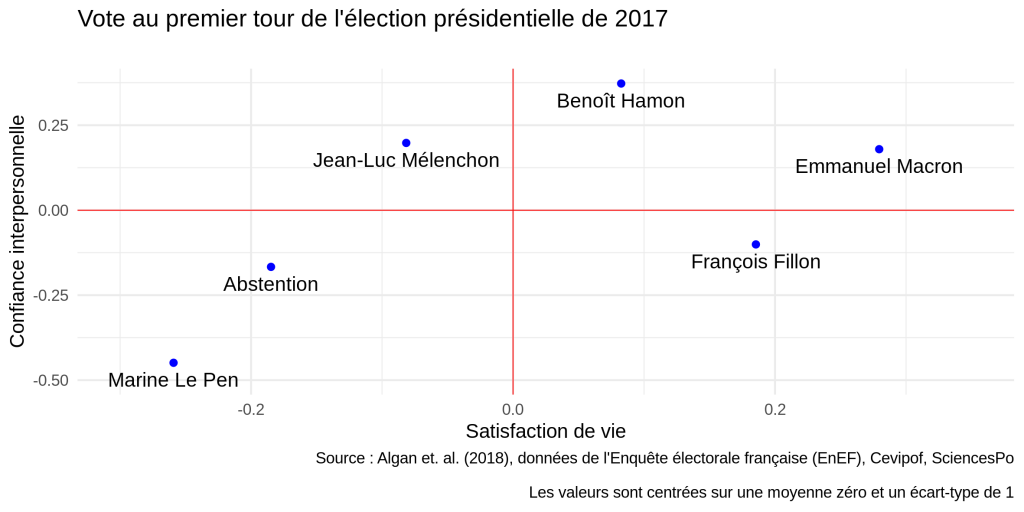

Le graphique suivant reprend ces deux questions, et confirme la polarisation de l’électorat, mais sous un autre jour.

On voit sur ce graphique que la diagonale Macron- Le Pen est toujours à l’œuvre, opposant des électeurs macroniens satisfaits de leur vie et confiants en autrui à des électeurs frontistes qui ne sont ni l’un, ni l’autre. Concernant l’électorat de Jean-Luc Mélenchon, on note plusieurs modifications importantes par rapport au précédent graphique. En matière de bien-être, tout d’abord, le niveau atteint par cet électorat, quoiqu’inférieur à la moyenne nationale, est meilleur que ce que suggèrerait leur niveau de revenu (proche de celui de l’électorat de Marine Le Pen). Une explication possible tient à leur niveau de confiance interpersonnelle. Comme on le voit sur le graphique, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon manifestent d’un taux de confiance élevé, supérieur même à celui d’Emmanuel Macron. C’est sans doute le signe que leur environnement social et professionnel, situé dans la fonction publique en partie, est plus intégrateur que celui des électeurs de Marine Le Pen. À l’inverse, les électeurs de François Fillon manifestent un degré de confiance moyen, malgré un revenu élevé et un niveau de satisfaction élevé4.

Ce nouveau graphique aide à comprendre les préférences des différents électorats en matière de redistribution. Les électeurs de Marine Le Pen sont en moyenne aussi pauvres que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon; cependant, d’après leurs réponses à l’enquête du CEVIPOF, ils ne cherchent pas la redistribution au même titre que les électeurs de la France Insoumise. Ils ne croient pas en la redistribution car ils n’ont pas confiance dans les autres, qu’il s’agisse de voisins ou de membres de leur famille, et moins encore dans les personnes qu’ils ne connaissent pas. De leur point de vue, alors même que la redistribution leur serait bénéfique, ils sont convaincus qu’elle profitera à d’autres (les « assistés »…). Symétriquement, les électeurs d’Emmanuel Macron sont en moyenne aussi riches que les électeurs de François Fillon, mais ils ne semblent pas être aussi hostiles à la redistribution, leur confiance en autrui les rend attentifs à la souffrance des autres (une forme de bienveillance) mais, étant riches, leur intérêt pour la redistribution est pour ainsi dire bridé, ce qui les rend au total plutôt indifférents au sujet…

Quelles sont alors les caractéristiques individuelles qui expliquent la méfiance/confiance en autrui ? Les résultats présentés par Algan et al. (2018) montrent que la confiance dépend moins de la situation courante (revenu, situation en emploi…) d’un individu que de son déclassement relativement à ses parents. Les traditions familiales telles qu’elles ont été analysées par Hervé Le Bras et Emmanuel Todd (2013) jouent également un rôle structurant sur la répartition géographique de la confiance. Les régions où les familles sont historiquement nucléaires manifestent un faible degré de confiance dans les autres ; c’est le contraire pour les familles complexes. Ce parallélisme suggère qu’un faible degré de confiance interpersonnelle est sans doute corrélé à une solitude sociale plus forte, qu’elle soit professionnelle ou territoriale.

Les soutiens aux Gilets jaunes

Au-delà des catégories sociologiques, où se situent les Gilets jaunes dans cet espace à deux dimensions ? La dernière vague de l’enquête CEVIPOF permet de renouveler les analyses précédemment décrites, et ainsi de déterminer au sein de ces espaces multidimensionnels la position, si ce n’est des Gilets jaunes eux-mêmes, du moins de leurs soutiens.

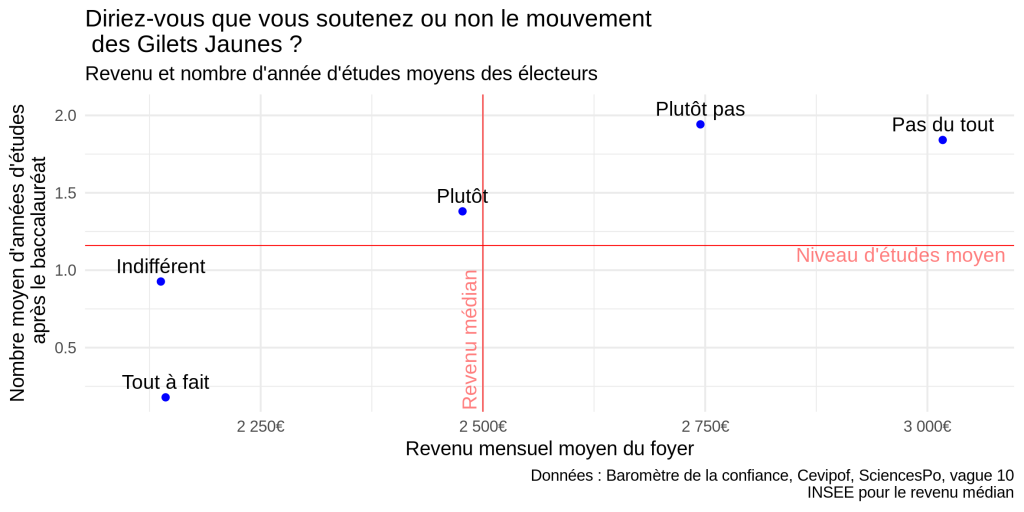

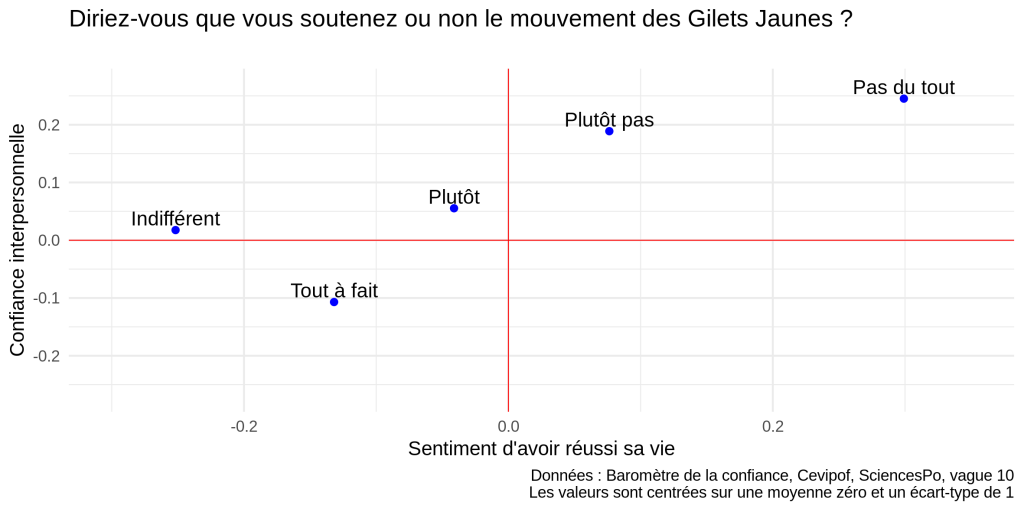

De manière tout à fait nette, on voit que le soutien et l’opposition aux Gilets jaunes se situent le long de la diagonale Macron-Le Pen (figure 7). En moyenne, l’horizontale caractérisant l’opposition droite-gauche a quasiment disparu. Cette diagonalisation des passions politiques se retrouve dans le deuxième graphique (figure 85), qui met en scène à la fois le bien-être et la confiance interpersonnelle.

Figure 8 : Les réponses à la question « Soutenez-vous le mouvement des Gilets Jaunes ?» en fonction du sentiment d’avoir réussi sa vie1 et de la confiance interpersonnelle

Le mouvement des Gilets jaunes semble entériner la disparition du clivage gauche-droite traditionnel au profit d’une diagonale ressemblant davantage à celle qui a émergé lors du deuxième tour de l’élection présidentielle. Les soutiens des Gilets jaunes manifestent néanmoins un fort intérêt pour la politique : 20% de ceux qui soutiennent les Gilets jaunes déclarent s’intéresser « beaucoup » à la politique, pour une moyenne de 16% (14,4% de ceux qui ne soutiennent pas fortement le mouvement s’intéressent « beaucoup »).

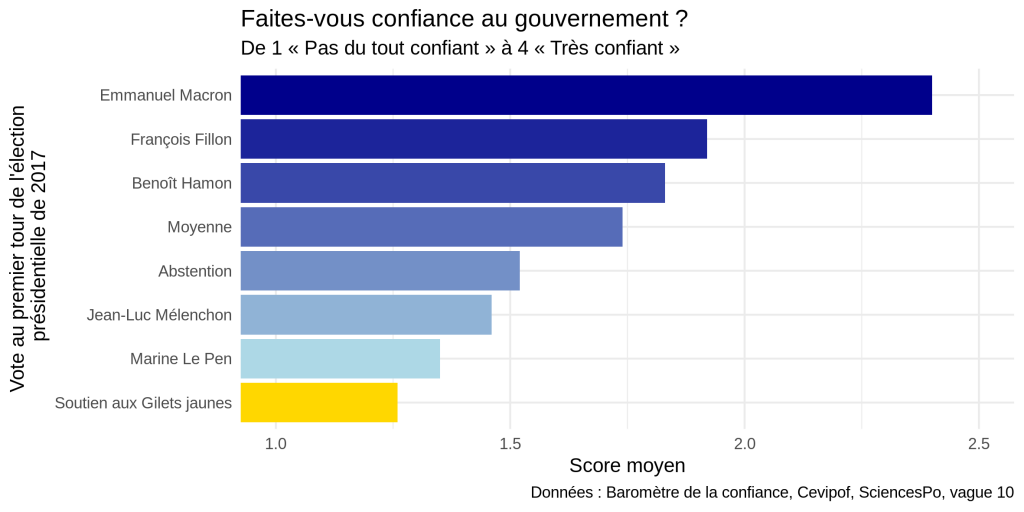

Les Gilets jaunes, comme on l’a vu en Figure 1 et au Tableau 1, sont un agrégat de la protestation qui s’est manifestée dans le vote pour Le Pen et Mélenchon. On y découvre toutefois une méfiance plus marquée à l’égard des institutions que la moyenne de chacun de ces deux électorats. Dans notre enquête, 79% des soutiens déclarent n’avoir « pas du tout confiance » dans le gouvernement (pour une moyenne de 46%). C’est le cas le plus extrême. Sur des institutions moins directement liées à la figure présidentielle, l’écart reste important : 61% d’entre eux n’ont pas confiance en l’Union européenne contre 35% en moyenne; 33% d’entre eux expriment de la méfiance vis-à-vis du Conseil régional pour une moyenne de 19%.

Le graphique suivant situe leur méfiance à l’égard du gouvernement, relativement aux électorats de la présidentielle.

Figure 9: Degré de confiance dans le gouvernement

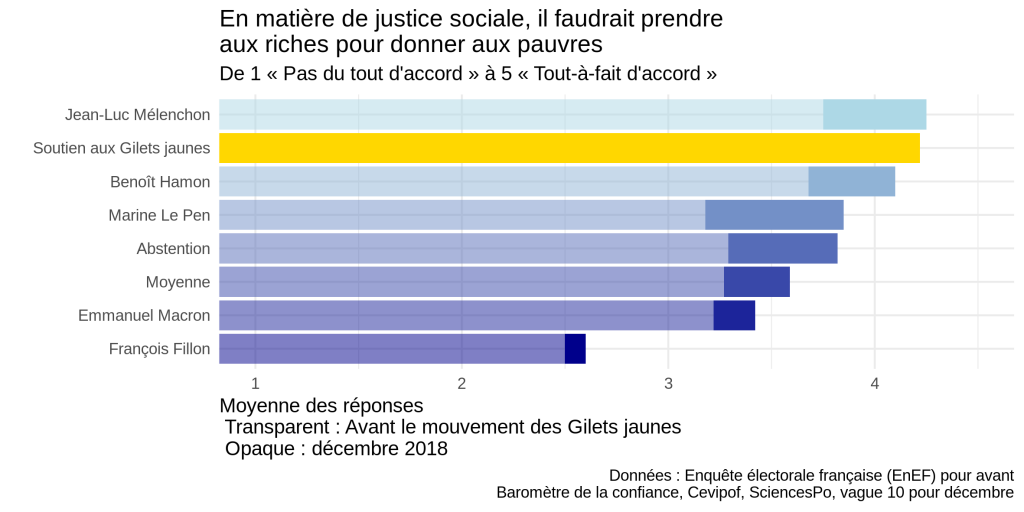

Dans cet agrégat de protestations émerge une opposition entre ceux qui souffrent et ceux qui profitent du système actuel, comme en témoigne la prépondérance des thématiques liées aux inégalités, au pouvoir d’achat ou à la mondialisation. 57% de ceux qui soutiennent tout à fait le mouvement des Gilets jaunes considèrent que « Pour assurer la justice sociale, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres » contre 7% de ceux qui ne soutiennent pas du tout le mouvement, et 83% des soutiens des Gilets jaunes sont hostiles à la mondialisation. Ici, on découvre que le sentiment d’injustice, souvent répété depuis trois mois par les occupants des ronds-points, nourrit un niveau élevé de défiance vis-à-vis de leurs représentants politiques car ce sont près de 67% des soutiens des Gilets jaunes qui considèrent que « la plupart des politiques ne se soucient que des riches et des puissants ».

Il est à cet égard intéressant de noter que la réponse à la question de la justice sociale semble avoir évolué au sein de l’électorat Le Péniste. La figure ci-dessous montre que, pendant la présidentielle, les électeurs de Marine Le Pen sont modérés, assez proches de ceux d’Emmanuel Macron, et sous la moyenne nationale. Seuls les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon sont au-dessus de la moyenne.

Figure 10: Évolutions des positions sur la question de la redistribution

Avec l’émergence du mouvement, les sentiments sur cette question ont évolué. Les électeurs de Marine Le Pen sont passés au-dessus-de la moyenne, leurs positions se sont rapprochées des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. L’analyse de Algan et al. (2018) avait mis en évidence que les électeurs du Front National étaient très méfiants à l’égard du soutien aux plus pauvres, sans doute à cause de l’idée que les pauvres étaient « autres », dans tous les sens du terme… Nous ne disposons pas malheureusement de l’analyse contemporaine des soutiens aux Gilets Jaunes sur cette question, qui permettrait de saisir dans quelle mesure le mouvement hérite de la méfiance en ce domaine de l’électorat de Marine Le Pen ou de la confiance plus forte des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il est probable toutefois que la signification implicite de la question a évolué. Pour les électeurs de Marine Le Pen en 2017, la question visait surtout à savoir si les pauvres devaient être aidés (et leur réponse est en moyenne négative). Dans le contexte des Gilets jaunes, la question porte sans doute surtout sur le point de savoir si les riches doivent être dénoncés (et la réponse pour ce même électorat est positive…).

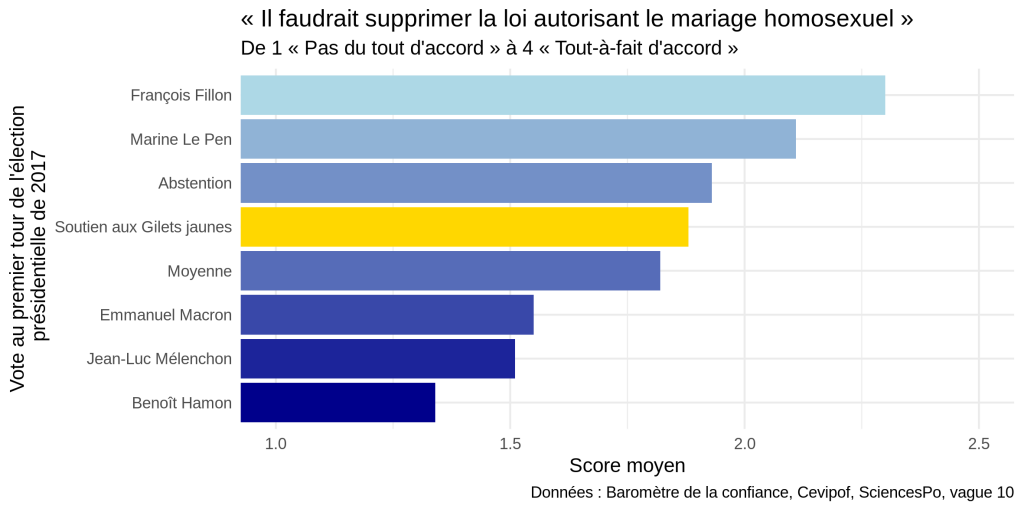

Intéressons-nous à présent aux sentiments moraux des soutiens aux Gilets jaunes. Leurs réponses sur le mariage pour tous, par exemple, sont moins clivées que celles données par les électeurs de Le Pen ou Mélenchon.

Figure 11: Degré de rejet du mariage homosexuel

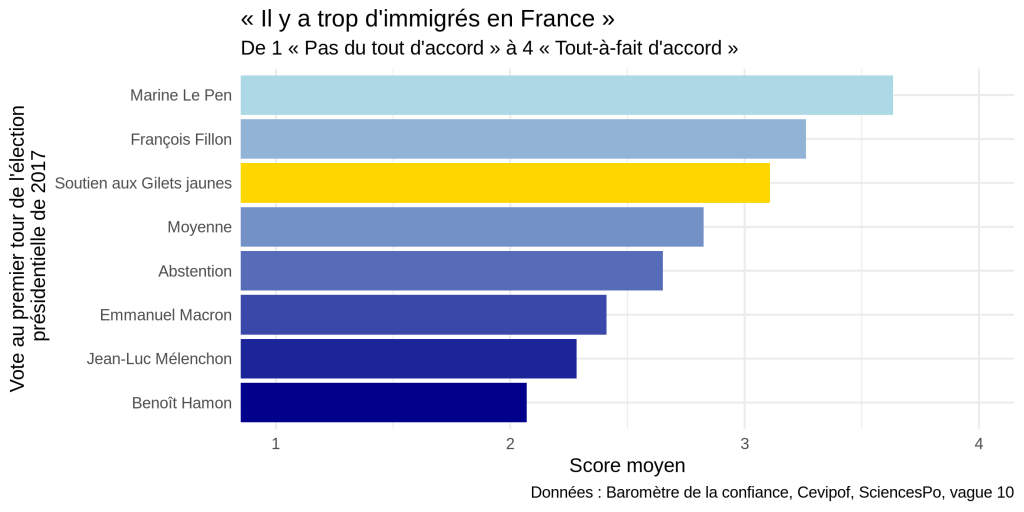

La question de l’immigration, qui est l’un des totems de l’électorat de Marine Le Pen, donne lieu elle aussi à des réponses plus nuancées. Ceux qui soutiennent tout à fait les Gilets jaunes se situent à des niveaux d’hostilité plus proches de ceux des électeurs de François Fillon que de Marine Le Pen. Il reste ce faisant assez éloigné de ceux des électeurs de Mélenchon.

Figure 12: Degré de tolérance vis-à-vis de l’immigration

De ce tableau politique et idéologique, on retient que les soutiens aux Gilets jaunes témoignent d’une détestation plus forte de l’État que la moyenne des électeurs. Ils semblent par ailleurs avoir entraîné les électeurs frontistes sur des positions plus proches de celles de Jean-Luc Mélenchon en matière de justice fiscale, sans doute par ce que l’image du riche a évolué davantage que l’image du pauvre. Enfin, en moyenne, ils sont proches d’un électorat conservateur ordinaire sur les questions de société.

La France des ronds-points

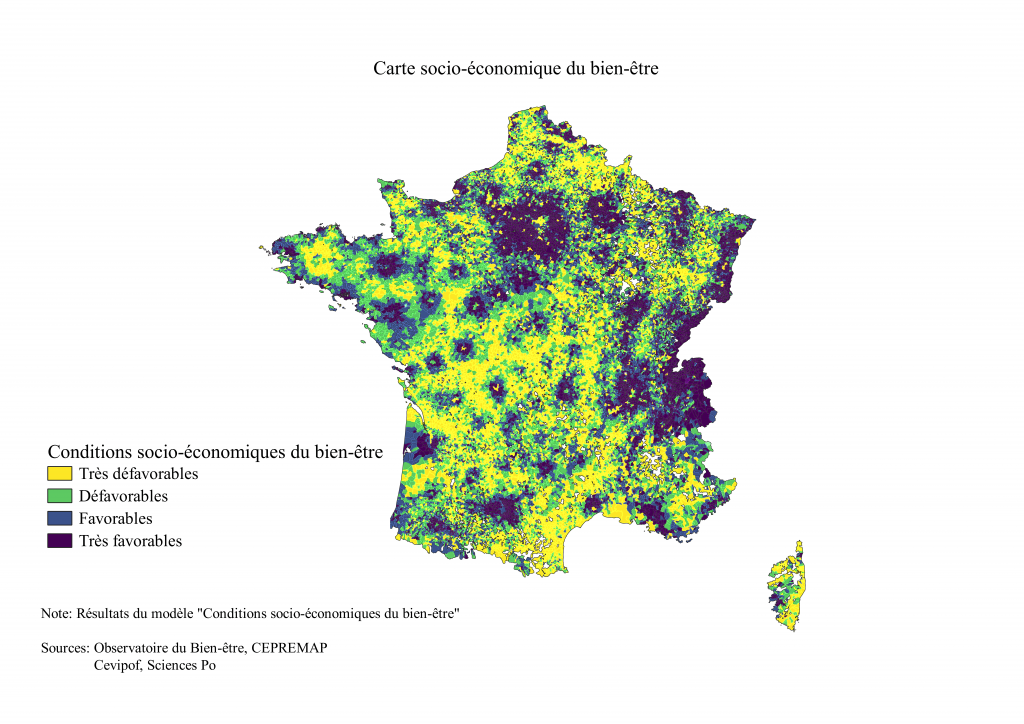

Pour aller au-delà des sympathies partisanes exprimées par les soutiens aux Gilets jaunes, nous allons tenter de saisir les Gilets jaunes eux-mêmes dans leur manifestation spatiale, autour des ronds-points. Pour ce faire, nous avons tout d’abord reconstruit au niveau communal les deux indicateurs qui sont apparus décisifs dans l’analyse du vote de 2017, à savoir la satisfaction de vie et la confiance interpersonnelle.

Le premier indicateur est basé sur une socio-économie du bien-être. Pour le calculer, nous avons mené une analyse économétrique du bien-être des individus. Cette étude permet de pondérer le rôle du revenu, du chômage, de l’éducation, de l’âge et de la catégorie socio-professionnelle dans l’explication du bien-être individuel. Nous appliquons ensuite l’équation obtenue pour calculer un indicateur du bien-être au niveau communal. Cet indicateur composite est plus riche que le seul revenu moyen de la commune, car il agrège aussi des variables individuelles telles que le chômage ou la catégorie socio-professionnelle, dont l’incidence subjective est plus subtile que le seul pouvoir d’achat des personnes concernées6.

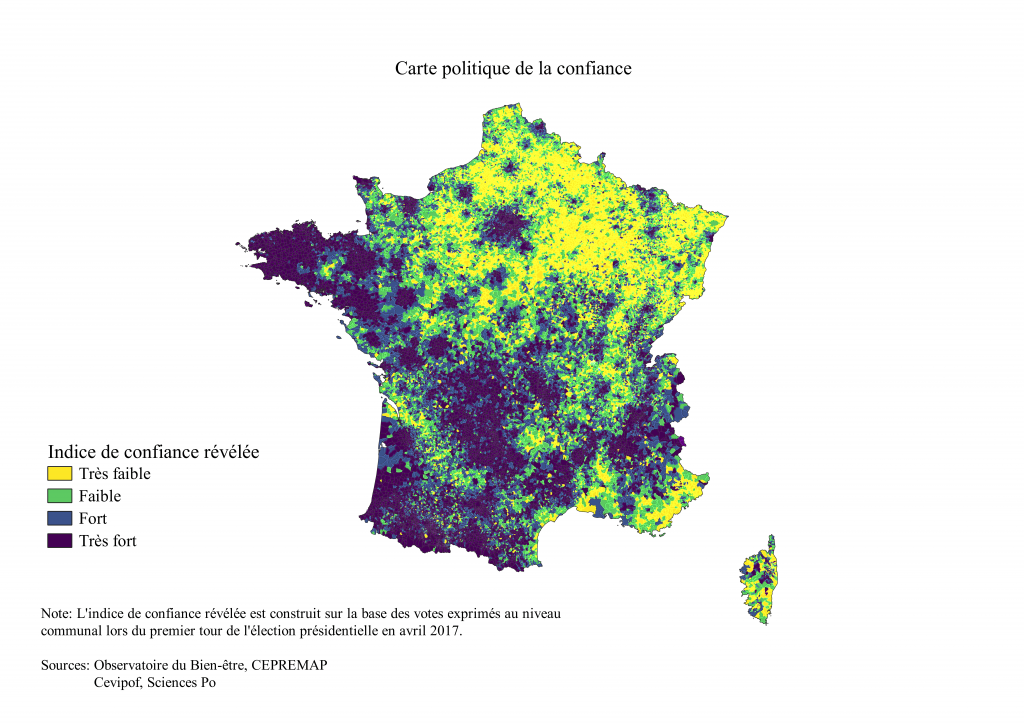

La seconde carte redéfinit les préférences politiques des Français à partir du coefficient de confiance en autrui. Plutôt que de classer le vote sur l’axe droite-gauche traditionnel, nous les classons sur l’axe défiance-confiance. Pour ce faire, nous faisons une estimation économétrique du lien entre confiance et vote. Les personnes qui ont voté pour Marine Le Pen manifestent, en moyenne, une grande défiance envers les autres. Celles qui ont voté en faveur d’Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon ou de Benoît Hamon, une fois pris en compte leur niveau de bien-être estimé, témoignent d’un coefficient de confiance élevé. Les électeurs de François Fillon sont neutres. En pondérant les votes, au niveau communal, par les coefficients ainsi obtenus, nous pouvons redessiner la carte politique de la France7. Le quartile inférieur (confiance révélée « Très faible » sur la légende) est l’ensemble des communes où le vote traduit une méfiance forte. Le quartile supérieur est celui où la confiance révélée est forte.

La première carte est peu surprenante. Elle montre que le bien-être, tel qu’il est expliqué par les variables socio-économiques, est concentré autour des grandes métropoles (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg…). Rappelons que 60% du PIB est aujourd’hui assuré par les 9 premières métropoles françaises. Ce qui diffère toutefois d’une région à l’autre est la manière dont la richesse se diffuse. La diffusion est particulièrement faible dans l’arrière-pays méditerranéen, dans les environs de Toulon, ou dans le nord du pays, autour de Lille. Le centre est particulièrement vulnérable : le long de la diagonale Bordeaux-Strasbourg on ne rencontre aucune ville de plus de 100 000 habitants avant Dijon. L’Île-de-France est la région de prospérité la plus vaste, mais avec une exception : Paris qui est dans le troisième quartile, et les communes au Nord et à l’Est (Seine-Saint-Denis et certaines communes du Val de Marne) qui alimentent des poches de pauvreté, dans le premier quartile. Ces résultats montrent la difficulté de vouloir opposer France urbaine à France périphérique, quand certaines campagnes tendent à se « métropoliser » ou appartenir à des « clubs métropolitains », selon l’expression d’Éric Charmes (2015). En réalité le mal-être est beaucoup plus prononcé dans les villes moyennes entre 20000 et 100000 habitants que dans les petites communes rurales ou les métropoles. Ces villes moyennes combinent les différentes caractéristiques socio-démographiques les plus prédictives du mal-être au niveau individuel dans notre modèle économique : une part des sans-diplômes et faibles qualifications plus importante que dans les métropoles et petites communes, une structure démographique de la population plus âgée, un revenu médian plus faible et une surreprésentation des ménages les plus pauvres en France (voir la note de M. Péron et M. Perona , 2018 et M. Perona (2019) ).

La seconde carte agrège les votes, à l’échelon communal, à partir de l’indicateur de confiance interpersonnelle. Il y a assez clairement une diagonale qui va de Calais à Marseille, à la gauche de laquelle l’indicateur estimé est haut (3ième et 4ième quartiles), à droite duquel il est bas (1er et 2ième quartiles). L’indicateur ainsi estimé est très corrélé aux données produites par Emmanuel Todd et Hervé Le Bras (2013) pour caractériser le degré de cohésion sociale qui est légué par la tradition familiale ou religieuse. Hervé Le Bras a découpé la France en quatre zones, plus ou moins intégrées socialement. La corrélation avec notre indicateur (qui est au niveau communal) est forte et significative, à environ 0,50. On remarque notamment que le Sud-Ouest et la Bretagne affichent une forte confiance estimée, sans que leur condition économique ne soit particulièrement brillante. C’est presque le contraire pour le Nord-Est.

Nous avons vu que les soutiens des Gilets jaunes se situaient davantage dans le « quadrant Marine Le Pen », caractérisé par une faible satisfaction de vie et une confiance interpersonnelle relativement plus faible. Nous avons également noté la forte proportion des électorats Le Pénistes et Mélenchonistes parmi ces soutiens, témoignant de l’hétérogénéité du mouvement sur le plan politique. L’analyse des points de blocage des Gilets jaunes confirme-t-elle celle des soutiens ? Les deux indicateurs décrits ci-dessus nous permettent de répondre à cette question.

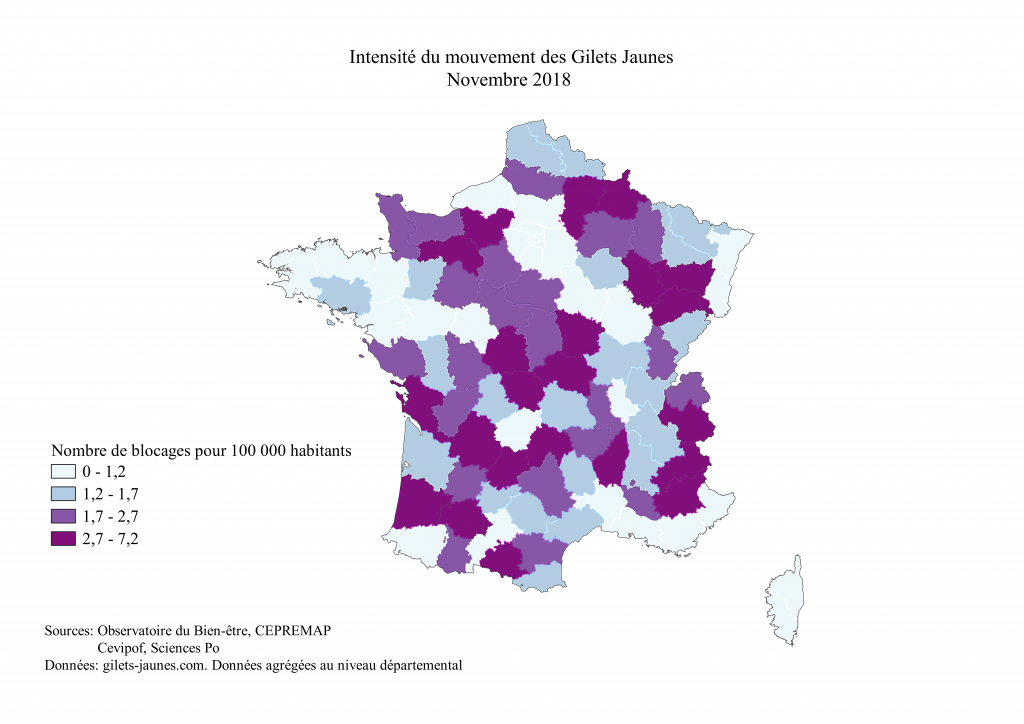

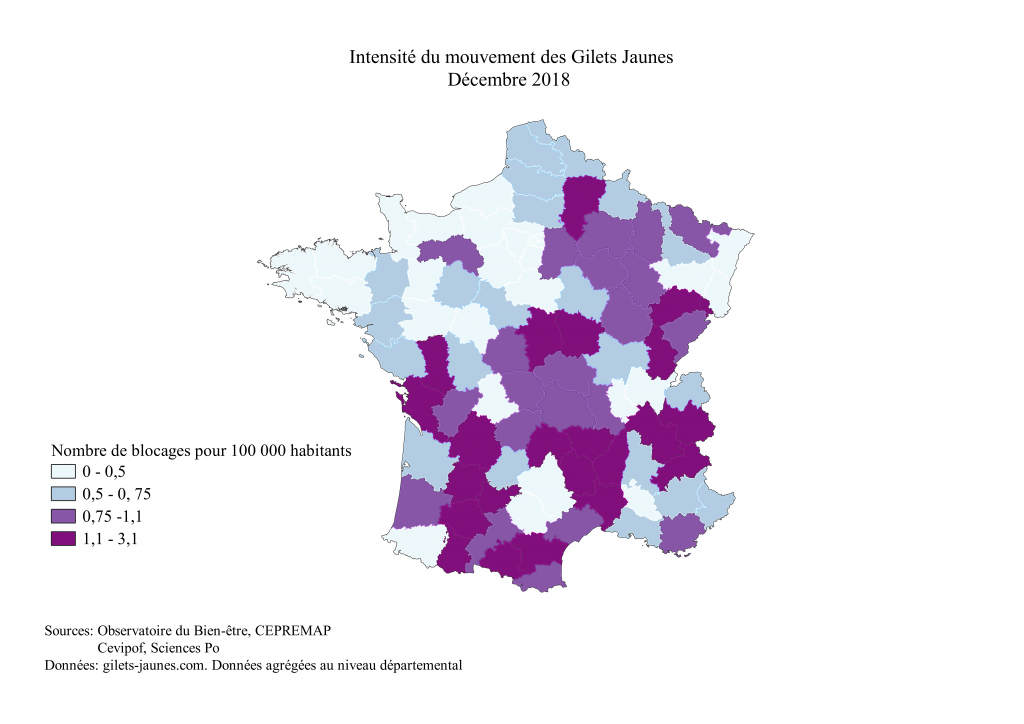

Ainsi, nous avons situé la protestation dans sa dimension géographique, une méthode qu’Herve Le Bras a également proposée pour les caractériser8. À suivre son analyse, les Gilets jaunes se situent surtout dans la « diagonale du vide », dans la France qui s’étire entre Bordeaux et Strasbourg. Les cartes suivantes donnent un aperçu de la géographie des mobilisations des Gilets jaunes à l’échelle départementale.

La première correspond aux manifestations et blocages ayant eu lieu le samedi 17 novembre 2018, considéré comme le pic de mobilisation du mouvement, et la seconde aux manifestations et blocages ayant eu lieu autour du 20 décembre.

Les régions du centre apparaissent, en novembre, comme les plus impactées par le mouvement des Gilets jaunes. Ceux-ci sont, par rapport à la population, moyennement présents dans le Nord-Est, et peu présent dans le Sud-Est. Au fil du temps, entre novembre et décembre, on voit que la présence des Gilets jaunes se concentre davantage dans la France du Nord-Est et du Sud-Ouest passant par le Languedoc-Roussillon, le Massif Central, le Berry et le Nivernais. C’est également dans ces régions que le taux de soutien était le plus important. En outre, nous avons calculé la corrélation entre les cartes socio-économiques et politiques avec la mobilisation des Gilets jaunes. Cette comparaison confirme le rôle prépondérant que joue l’insatisfaction vis-à-vis de sa vie dans la caractérisation du mouvement, et, dans une moindre mesure, celui d’une confiance interpersonnelle plus faible.

|

| Novembre | Décembre |

| Satisfaction (indicateur carte 1) | -0,41 | -0,22 |

| Confiance (indicateur carte 2) | -0,19 | -0,12 |

Tableau 2: Corrélation de la présence des Gilets jaunes avec les cartes économiques et politiques

La corrélation avec l’indicateur de satisfaction (utilisé dans la première carte) doit être lue ainsi : plus la mobilisation est forte, moins le niveau de satisfaction géographiquement situé est élevé (-0.41). Si la corrélation est deux fois plus forte que celle que l’on obtient avec l’indicateur de confiance, cela traduit bien l’idée que le mouvement est surtout la mobilisation des plus défavorisés, indépendamment de leur tropisme idéologique. La corrélation, plus faible, que l’on obtient avec l’indicateur de confiance peut être le signe d’une solitude sociale plus marquée. On note en effet que les soutiens des Gilets jaunes déclarent davantage se sentir seuls que les autres enquêtés9. Cette solitude peut être le reflet de leur localisation dans des lieux où prédominent des villes moyennes à faible densité de population, en perte de vitesse démographique et où le tissu social, mesuré par la satisfaction des relations avec la famille et les amis, est le plus faible en France (M. Péron et M. Perona, (2018), Perona (2019)).

Conclusion

Cette étude montre que la crise des Gilets jaunes prolonge la crise politique qui s’est exprimée lors de la dernière élection présidentielle. Dans les deux cas, la vieille opposition gauche/droite a laissé place à un nouvel antagonisme, dans lequel les variables de bien-être subjectif ou de confiance à l’égard des institutions ou des personnes jouent un rôle central et sous-estimé jusqu’alors. Les Gilets jaunes et leurs soutiens sont avant tout l’expression d’une France où le bien-être est faible, sans que cela les conduise nécessairement à s’entendre sur les moyens d’y répondre. La question de la transition écologique, point de départ de la contestation, symbolise les désaccords sur les instruments de politiques publiques : un tiers des soutiens des Gilets jaunes disent refuser une réduction du niveau de vie pour améliorer l’environnement, un tiers y est favorable et le dernier bloc est indifférent. À l’inverse, l’axe sur lequel opérait l’opposition traditionnelle gauche/droite supposait, en partie du moins, un accord sur les moyens, plus ou moins d’impôts notamment. En manifestant un très faible niveau de confiance à l’égard des institutions ou d’autrui, les Gilets jaunes expriment une défiance profonde à l’égard de l’État et des corps intermédiaires, voire à toute forme de représentation.

La géographie de leur présence, très forte dans le Sud-Ouest, montre qu’il ne s’agit pas d’une copie de la France qui a voté majoritairement Marine Le Pen en 2017, laquelle a été très forte dans le Nord-Est. Unis par leurs problèmes de pouvoir d’achat, les Gilets jaunes sont la révolte de ceux qui découvrent que leur souffrance individuelle est en réalité collective, et qui ont trouvé autour des braseros certes un remède à leur isolement social mais surtout une nouvelle forme d’expression publique en dehors des répertoires classiques d’action collective. Leur mobilisation met en en évidence une trajectoire sociale et individuelle singulière. La construction d’une ascension sociale dont l’accès à la propriété est un point central (en zone périurbaine et rurale pour des raisons financières) et de choix de consommation parfois contraints (la symbolique d’occupation de ronds-points desservant des centres commerciaux prenant ici tout son sens) est mise à mal par l’impossibilité d’imaginer, dans leurs territoires d’existence, des alternatives à ce destin.

Références

- « Répartition des ronds-points en France : édition 2018 », beyond the maps, 26 août 2018

- Algan, Y., Beasley, E., Cohen, D., et Foucault, M. (2018). Centre for Economic Policy Research, DP13103 « The rise of populism and the collapse of the left-right paradigm: Lessons from the 2017 French presidential election ».

- Algan, Y., Guriev, S., Papaioannou, E., et Passari, E. (2017). « The European trust crisis and the rise of populism ». Brookings Papers on Economic Activity, 2017(2), 309-400.

- Algan Y., Beasley E., Foucault M., Senik C. et Vertier P., « Bien-être et vote », Observatoire du Bien-être du CEPREMAP, n°2017-02, 12 avril 2017.

- Charmes, É. (2015). La ville émiettée : essai sur la clubbisation de la vie urbaine. Presses universitaires de France.

- IPSOS, « Intentions de vote européennes : la République en Marche-MoDem en tête, une liste du Mouvement des «Gilets Jaunes» à 12% », 10 décembre 2018.

- Jenmana T., Gethin A., « Du mal-être au vote extrême », Observatoire du Bien-être du CEPREMAP, n°2017-08, 04 Septembre 2017.

- Le Bras H., Todd E. (2013). Le mystère français. Paris: Seuil.

- « Gilets jaunes » : une enquête pionnière sur la « révolte des revenus modestes », Le Monde, 11 décembre 2018.

- Péron M., Perona M., « Bonheur rural, malheur urbain », Note de l’Observatoire du Bien-être du CEPREMAP, n°2018-07, 08 Novembre 2018.

- Perona M., « La France Malheureuse », Note de l’Observatoire du Bien-être du CEPREMAP, n°2019-01, 06 Février 2019.

- Piketty, T. (2018). « Brahmin Left vs Merchant Right: Rising Inequality and the Changing Structure of Political Conflict ». Mimeo, Paris School of Economics.

- Riché, P., « La carte des « gilets jaunes » n’est pas celle que vous croyez », L’Obs, 21 novembre 2018.

- Sniderman P. (1996), The Clash of Rights. Liberty, Equality and Legitimacy in Pluralist Democracy, Yale, Yale University Press.

- Tiberj V. (2012), « La politique des deux axes. Variables sociologiques, valeurs et votes en France (1988-2007) », Revue française de science politique, Vol. 62, p. 71-106

Annexe : Données et méthodologie

Les données

Le Baromètre de la confiance est une enquête menée par le CEVIPOF (Sciences Po). La vague d’enquête a eu lieu en décembre 2018 et les premiers résultats sont parus dès janvier 2019. L’enquête comporte un échantillon de 2116 personnnes, représentatif de la population française.

La mobilisation des Gilets jaunes

Les données utilisées dans cette note proviennent de la carte interactive qui émane du site gilets-jaunes.com, où chaque groupe de Gilets jaunes avait la possibilité de géolocaliser son action (blocage de rond-point, opérations péages gratuits, barrages filtrants…) et de le relier au groupe Facebook correspondant. Nous avons pu extraire ces données depuis Google Maps, pour les dates du 17 novembre et autour du 20 décembre. Pour mesurer l’intensité du mouvement dans chaque département, nous reportons le nombre de blocages pour 100.000 habitants.

Le modèle « Conditions socio-économiques du bien-être »

Les enquêtes statistiques disponibles dans le domaine du bien-être subjectif ne permettent pas, pour des raisons techniques, de couvrir l’ensemble du territoire. Or, pour analyser le mouvement et sa géographie à l’aune des variables de bien-être subjectif, il est nécessaire d’avoir une mesure du bien-être moyen dans un territoire donné. Bien que subjectif, le bien-être est par certains aspects lié à des conditions sociales et économiques objectives, mesurables et quantifiables à différentes échelles. Ce sont ces relations que nous avons extraites, au niveau individuel, pour les extrapoler au niveau communal.

D’un point de vue technique, le modèle est fondé sur une régression linéaire de la réponse à la question « De façon générale, êtes-vous satisfait de votre vie ? » sur un ensemble de variables socio-économiques individuelles, et géographiques. Conformément aux principaux résultats de la littérature sur le bien-être subjectif, le revenu, le statut d’emploi, l’âge et le niveau d’éducation jouent des rôles très importants au niveau individuel. Ainsi, les variables objectives les plus pertinentes pour expliquer le bien-être ont été sélectionnées pour aboutir au modèle présenté dans le tableau. suivant

|

Modèle

des conditions socio-économiques du bien-être Satisfaction dans la vie (LS) | |

| Variables Individuelles | |

| 16-24 ans |

0.173*** (0.0469) |

| 40-54 ans | -0.288*** (0.0322) |

| 55-64 ans |

-0.147*** (0.0365) |

| Inactif | -0.381*** (0.0536) |

| Agriculteur |

0.244** (0.107) |

| Ouvrier |

-0.156*** (0.0425) |

| Employés |

-0.123*** (0.0327) |

| Être au chômage |

-0.919*** (0.0569) |

| Niveau de vie (log) |

0.706*** (0.0257) |

| Éducation inférieure au bac |

-0.131*** (0.0395) |

| Éducation supérieure au bac |

0.178*** (0.0417) |

| Variables locales |

|

| Revenu médian de la commune |

1.15e-05*** (3.56e-06) |

| Lyon |

0.201*** (0.0769) |

| Paris |

-0.363*** (0.0759) |

| Constante |

0.842*** (0.198) |

| Observations | 18,851 |

| R2 | 0.104 |

Écarts-types entre parenthèses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Données: enquête CEVIPOF (Sciences Po)

Tableau 3: résultats économétriques du modèle « Conditions socio-économiques du bien-être »

Pour passer du niveau individuel à l’échelle communale, nous avons extrait les coefficients de cette régression initiale et reproduit le modèle à partir de données communales issues du recensement (millésime 2015). Cet indicateur ne donne pas le bien-être subjectif moyen d’une commune mais plutôt un indicateur des conditions socio-économiques locales liées au bien-être subjectif. On peut donc en déduire des localités « objectivement » malheureuses et d’autres « objectivement » heureuses, en ce qu’elles présentent des conditions défavorables ou favorables au bien-être. Il est possible de faire de même au niveau individuel lorsque le bien-être subjectif est inconnu.

Le modèle « Confiance et politique »

Ce second indicateur est d’une tout autre nature, bien que complémentaire du premier. L’étude menée par Algan et al. (2018) a montré des relations très fortes entre confiance interpersonnelle déclarée et vote. Pour obtenir l’indicateur de confiance interpersonnelle au niveau communal, il est donc possible d’extraire l’information révélée par le vote.

| Modèle Confiance et Politique | |

| Satisfaction dans la vie (prédite) |

0.0863*** (0.00719) |

| Vote |

|

| Emmanuel Macron |

0.154*** (0.0110) |

| Marine Le Pen |

-0.133*** (0.0128) |

| Benoît Hamon |

0.257*** (0.0168) |

| Jean-Luc Mélenchon |

0.179*** (0.0122) |

| Paris |

0.0477** (0.0218) |

| Constante |

-0.259*** (0.0458) |

| Observations | 12,113 |

| R2 | 0.083 |

Écarts-types entre parenthèses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Données: enquête CEVIPOF (Sciences Po)

Tableau 4: Résultats économétriques du modèle « Confiance et Politique »

Nous avons ainsi régressé la confiance interpersonnelle des individus sur leurs votes (et au niveau de satisfaction dans la vie estimé dans la section précédente) pour agréger ensuite au niveau communal les valeurs révélées du degré de confiance de la commune. Les résultats de cette régression (tableau 2) sont en ligne avec les précédentes conclusions exposées en première partie.

De la même façon, les variables de vote les plus pertinentes sont conservées (à savoir le vote Le Pen, le vote Macron, le vote Hamon, le vote Mélenchon). Parce que la confiance interpersonnelle et la satisfaction dans la vie sont liées entre elles et au vote, le modèle inclut également le bien-être individuel prédit par le modèle CSEBE.

Suivant la même méthode, pour construire l’indicateur à l’échelle communale, les coefficients associés à chaque variable sont extraits de la régression au niveau individuel et associés aux résultats du premier tour de la présidentielle 2017 (au niveau municipal) et à la prédiction du modèle CSEBE à l’échelle de la commune.

- Comptage réalisé par le site beyond the maps.

- Le Monde, « Gilets jaunes » : une enquête pionnière sur la « révolte des revenus modestes ».

- IPSOS, « Intentions de vote européennes : la République en Marche-MoDem en tête, une liste du Mouvement des «Gilets Jaunes» à 12% ».

- La significativité de ces résultats est confirmée par l’analyse économétrique présentée dans le rapport Algan et al. (2018) où il est montré que la satisfaction dans la vie et la confiance interpersonnelle sont deux puissants déterminants du vote.

- La question posée dans le cadre du Baromètre de la confiance est différente de celle de la satisfaction dans la vie posée dans l’enquête EnEF2017 de laquelle est extraite la figure 6. Cependant, Les réponses à ces deux questions sont suffisamment corrélées et interdépendantes pour que l’on puisse les comparer.

- Pour la description du modèle, voir Annexe 2.

- Voir Annexe 2.

- Voir l’article du 21 novembre 2018 dans le Nouvel Obs à ce sujet.

- 13% dans notre échantillon, contre 8% pour ceux qui ne soutiennent pas le mouvement.