L’Unedic nous a confié la conception et l’exploitation du module tournant de son 6e volet du Baromètre de la perception du chômage et de l’emploi. Les résultats montrent que le chômage affecte profondément le bien-être global des demandeurs d’emploi, notamment à travers la perte de revenu et la stigmatisation sociale. La poursuite d’une activité, même réduite, permet de préserver, au moins en partie, le sentiment de valeur personnelle et de sens dans le quotidien. Les différents profils de demandeurs d’emploi soulignent la nécessité d’un accompagnement personnalisé pour une réinsertion professionnelle réussie. Enfin, la connaissance des droits à l’assurance chômage émerge comme un facteur protecteur, contribuant à atténuer les angoisses liées à la perte d’emploi.

Joséphine Delassus, Cepremap

Mathieu Perona, Cepremap

Publié le 10 juin 2025

Le chômage est généralement abordé sous l’angle de ses conséquences économiques, mais ses répercussions s’étendent bien au-delà. Si de nombreuses études ont déjà mis en évidence les effets du chômage sur la santé1, qu’il s’agisse de troubles physiques ou mentaux, elles restent souvent centrées sur des dimensions cliniques et peinent à saisir la totalité de l’expérience vécue. Le chômage engendre en réalité un coût subjectif important, lié à une baisse significative du bien-être. C’est pour mieux appréhender cette dimension subjective et souvent invisible de l’expérience du chômage que, pour la 6e vague de son Baromètre de la perception du chômage et de l’emploi, l’Unédic s’est associée à l’Observatoire du bien-être du Cepremap. L’objectif est double: mieux cerner le niveau de bien-être – ou plutôt de mal-être – des demandeurs d’emploi, et évaluer le rôle joué par l’assurance-chômage dans le maintien du bien-être des personnes en emploi.

Cette note synthétise les principaux enseignements d’un travail plus approfondi présenté dans un rapport conjoint.

Un bien-être global plus faible

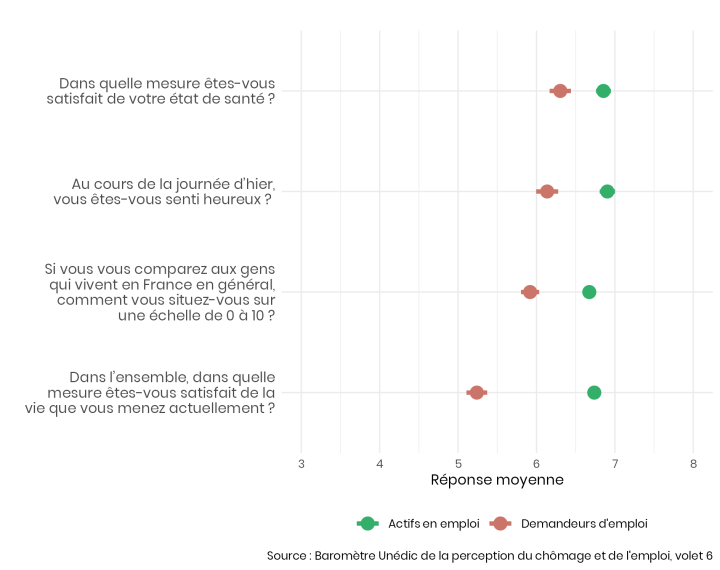

La Figure 1 met en évidence un écart significatif entre le ressenti des demandeurs d’emploi et celui des actifs en emploi. La satisfaction dans la vie affiche une différence d’environ 1,5 points sur une échelle de 0 à 10 entre ces deux groupes. Au-delà de cette mesure, le mal-être des demandeurs d’emploi se traduit par un plus grand sentiment de tristesse et un état de santé perçu comme plus dégradé par rapport aux actifs en emploi.

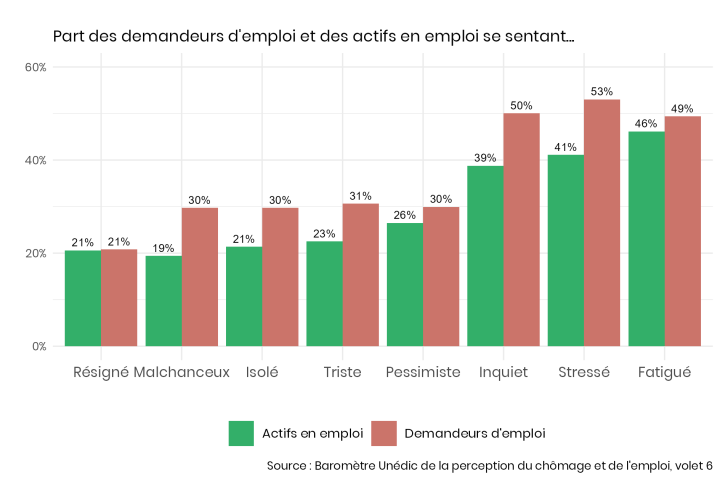

Pour mieux comprendre l’impact émotionnel du chômage, nous avons demandé aux répondants de se positionner sur une série d’axes opposant des émotions positives et négatives, comme fatigué/reposé ou chanceuse/malchanceuse (Figure 2). Les résultats montrent que, sur presque tous les aspects évalués, les demandeurs d’emploi affichent un ressenti plus négatif que les actifs en emploi. La proportion de personnes se sentant tristes, malchanceuses ou isolées est plus élevée d’un tiers parmi eux, passant d’environ une sur cinq à près d’une sur trois. Le fort sentiment de fatigue mérite une attention particulière: loin d’être une période d’oisiveté, le chômage implique des démarches exigeantes et stressantes, entre recherche d’emploi, contraintes administratives et ajustements du quotidien liés à la baisse de revenu. Ces changements mobilisent une charge cognitive importante, expliquant en partie l’intensité de la fatigue ressentie par les demandeurs d’emploi.

Le bien-être des demandeurs d’emploi apparaît également fragilisé dans d’autres dimensions, qu’il s’agisse des relations sociales, du sentiment d’accomplissement personnel ou de la confiance envers autrui et les institutions du marché du travail, comme l’État ou les syndicats. Dans ce paysage globalement dégradé, une exception se distingue: le service public de l’emploi, qui conserve un niveau de confiance – certes relativement faible – similaire à celui des actifs en emploi. Ce résultat confirme que ces organismes jouent un rôle d’appui concret et nécessaire pour les demandeurs d’emploi.

Le chômage: une double peine

Les travaux de l’Observatoire ont largement documenté l’importance que joue le revenu dans l’appréciation que les Français forment de leur satisfaction quant à leur vie en général2. Au-delà de la consommation qu’il permet, le revenu joue un rôle essentiel en procurant un sentiment de sécurité face aux imprévus. La perte d’emploi représente l’un de ces aléas majeurs, et la diminution des ressources financières qui l’accompagne constitue un facteur clé dans la dégradation du bien-être des demandeurs d’emploi. Ainsi, 76 % d’entre eux déclarent avoir vu leur situation financière se détériorer depuis le début de leur période de chômage.

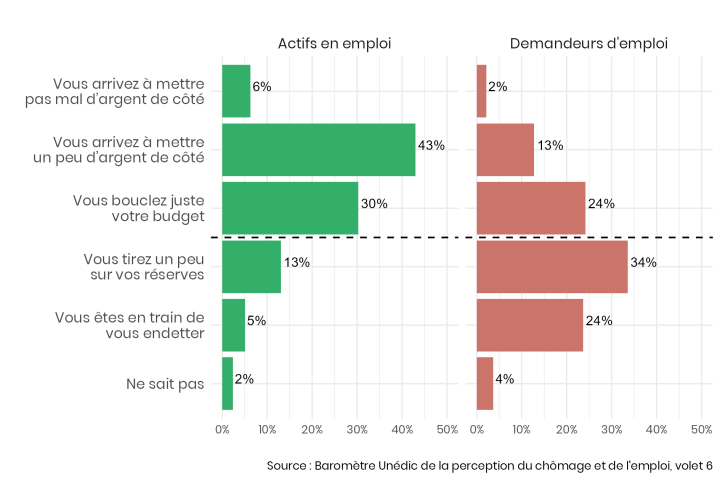

En conséquence, la différence de situation financière entre demandeurs d’emploi et actifs en emploi est particulièrement marquée (Figure 3). Alors que 79 % des actifs parviennent à boucler leur budget, 58 % des demandeurs d’emploi doivent puiser dans leurs réserves ou s’endetter. Cette baisse de revenu, conséquence directe du chômage, fragilise leur bien-être en réduisant leur sécurité financière et en accroissant leur niveau de stress.

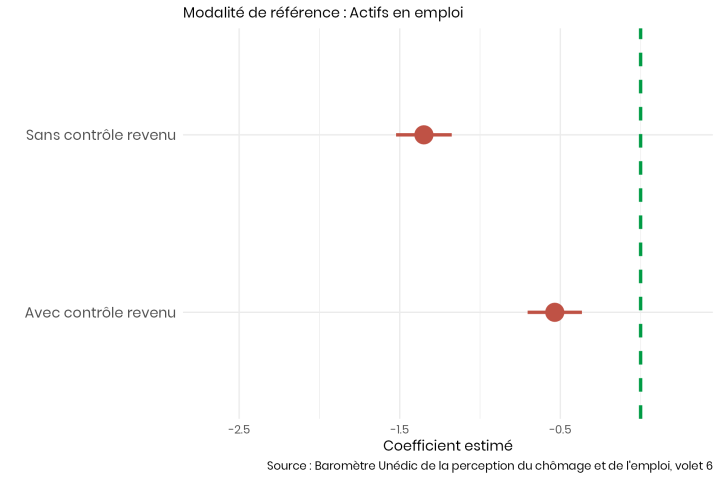

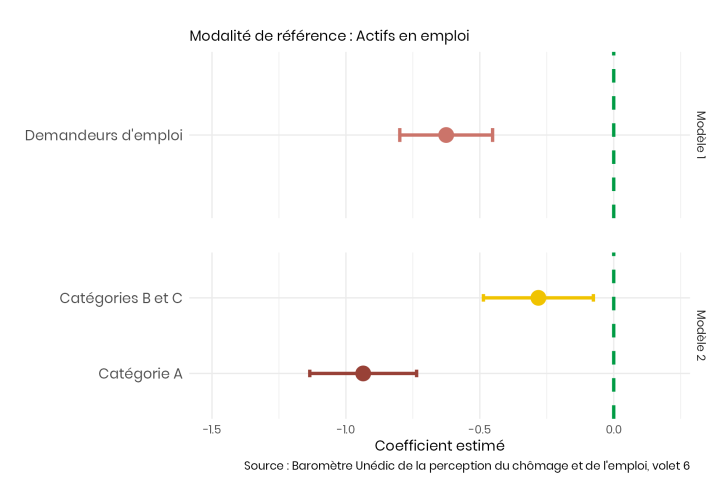

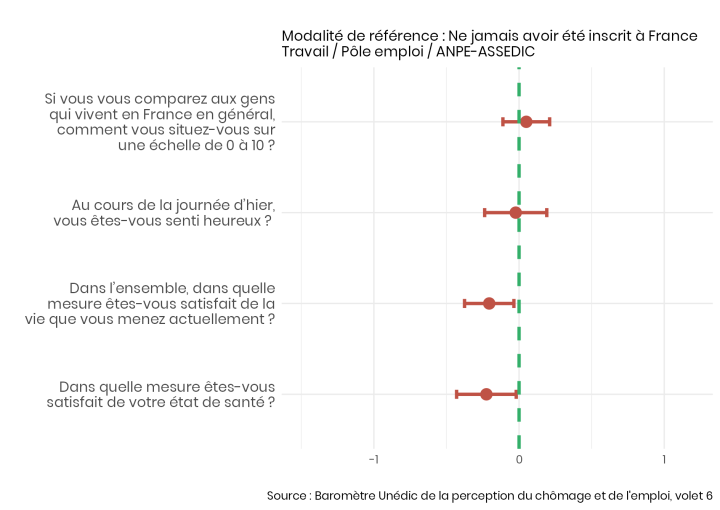

En raisonnant toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire en comparant des individus dans des situations similaires, notamment en termes de caractéristiques démographiques et socio-économiques, nous estimons l’impact du chômage sur la satisfaction dans la vie (Figure 4). En comparant les coefficients avec et sans prise en compte de la situation financière, deux effets distincts se dégagent.

Lecture : Être au chômage entraîne une diminution de la satisfaction dans la vie de 1,4 point tout chose égale par ailleurs. Lorsque la situation financière est prise en compte, cet écart se réduit à environ 0,5 point.

La prise en compte de la situation financière lors de l’analyse montre que la diminution des revenus entraîne une baisse d’environ 1 point sur l’échelle de satisfaction. Toutefois, une fois cet effet neutralisé, le chômage continue d’exercer un impact négatif significatif, réduisant encore la satisfaction d’environ 0,5 point en moyenne. Cela souligne que les effets du chômage ne se limitent pas aux seules conséquences financières, mais touchent aussi des dimensions plus larges du bien-être.

Ces résultats se retrouvent dans toutes les catégories socio-professionnelles étudiées (genre, âge, zone géographique, niveau de scolarité, statut familial et statut du logement), ce qui témoigne de l’effet général et transversal du chômage sur l’ensemble de la population.

De plus, il n’y a pas d’effet d’habituation, contrairement à ce que l’on pourrait attendre, au regard de ce qui prévaut pour d’autres événements de la vie exerçant une influence négative sur le bien-être3. Les chômeurs, conservent le même niveau d’insatisfaction tout au long de leur période de chômage, à l’exception de ceux en chômage de très courte durée, qui ne subissent pas encore un impact significatif sur leur bien-être.

Les facteurs psychologiques qui alourdissent le vécu des demandeurs d’emploi

La perte de sens

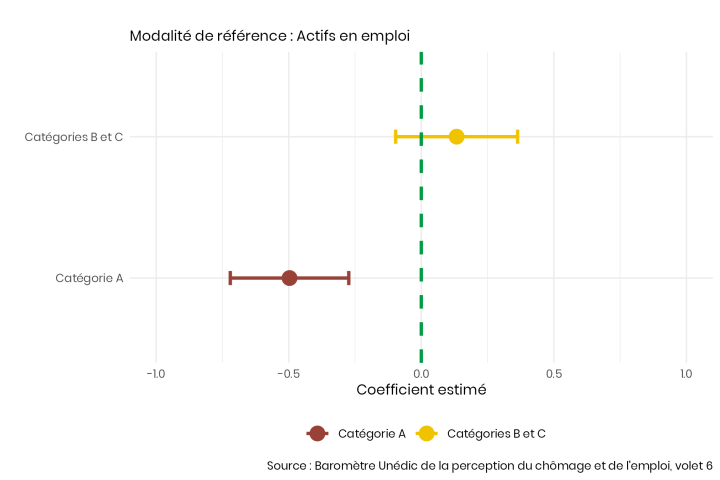

En neutralisant l’effet de la perte de revenu, on observe que l’impact psychologique du chômage sur la satisfaction varie selon les différentes catégories de chômeurs. L’analyse se concentre ici sur les catégories de chômeurs A, B et C, qui regroupent 88 % des demandeurs d’emploi de notre échantillon et sont soumis à l’obligation d’accomplir des « actes positifs de recherche d’emploi ». Les personnes appartenant à la Catégorie A sont sans emploi, tandis que celles des Catégories B et C exercent une activité réduite (subies).

Lorsque l’on compare les actifs en emploi aux demandeurs d’emploi (Figure 5), l’écart de satisfaction observé est d’environ 0,6. Cependant, en distinguant les différentes catégories de chômeurs, l’effet négatif se révèle bien plus marqué pour les demandeurs d’emploi de catégorie A, avec un écart presque trois fois plus élevé par rapport à celui des catégories B ou C.

Cette différence se reflète également dans le sentiment de sens et de valeur attribué aux actions quotidiennes. En analysant les réponses à la question « Avez-vous le sentiment que ce que vous faites dans votre vie a du sens, de la valeur? », les individus de catégorie A font état d’une perte significative de sens. En revanche, ceux des catégories B et C maintiennent une perception plus positive de leur rôle, similaire à celle des actifs en emploi (Figure 6).

Ces résultats indiquent que le fait de continuer à travailler, même en activité réduite, joue un rôle crucial dans le sentiment d’accomplissement et de contribution, impactant ainsi indirectement la satisfaction dans la vie.

La stigmatisation

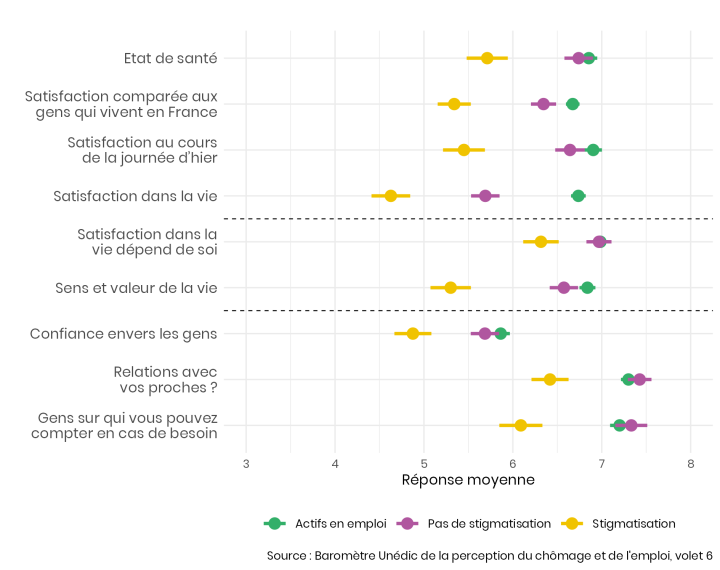

Le chômage prend une dimension particulière dans une société où le travail est non seulement central, mais également perçu comme un facteur essentiel de sens et de valeur personnelle. À l’inverse, la situation des demandeurs d’emploi, marquée par l’absence de travail, les expose à une forme de stigmatisation. Leur quotidien est parfois mal compris par les actifs sur le marché du travail, alimentant une stigmatisation qui peut peser sur leur bien-être d’autant plus si celle-ci n’est pas justifiée. Pour évaluer cet impact, nous avons étudié les différences de bien-être entre les demandeurs d’emploi en fonction de leur expérience de stigmatisation. Les individus de notre échantillon ayant répondu « Oui » à la question: « On ne me croit pas lorsque je dis que je recherche activement un emploi » sont ainsi classés dans la catégorie « Stigmatisation ».

Les résultats obtenus sont très révélateurs (Figure 7). Ceux qui déclarent que leur recherche active d’emploi est mise en doute affichent des niveaux de bien-être, de relations sociales et d’émotions nettement inférieurs aux autres, dont les indicateurs se rapprochent davantage de ceux des actifs en emploi.

Bien être des demandeurs d’emploi selon la stigmatisation ressentie

Un soutien à ajuster selon les profils

On constate que le chômage impacte le bien-être de tous les demandeurs d’emploi, mais que cet impact diffère selon les situations personnelles de chacun. Ces différents vécus génèrent des perspectives variées en termes de réinsertion, de motivation et de bien-être.

Lorsqu’on interroge les demandeurs d’emploi sur leur avenir professionnel, 62 % se disent optimistes, contre 38 % de pessimistes, dont 10 % de très pessimistes. Ces résultats sont proches de ceux des actifs en emploi, où 68 % sont optimistes et 32 % pessimistes. Cela montre qu’une part importante des demandeurs d’emploi conserve une vision positive de leur avenir, malgré les incertitudes liées au chômage. Cependant, lorsqu’ils se projettent sur 12 mois, 32 % anticipent une amélioration de leur situation financière, tandis que 33 % prévoient une dégradation, contrairement aux actifs en emploi, qui privilégient la stabilité.

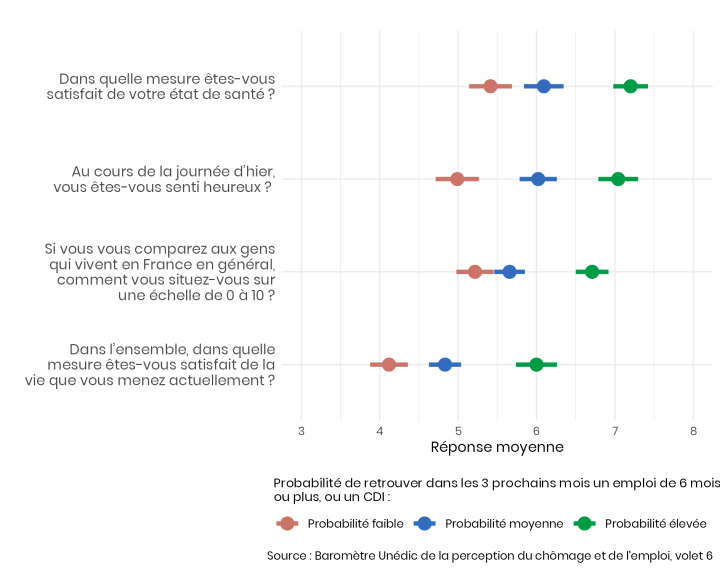

Cette diversité d’opinions reflète un équilibre fragile chez les demandeurs d’emploi, entre espoir de retrouver un travail et incertitude financière. Cela se manifeste également dans la perception des chances de retour à l’emploi: 36 % des demandeurs d’emploi jugent faible la probabilité de retrouver un CDD de plus de 6 mois ou un CDI dans les trois prochains mois, tandis que 31 % la jugent élevée. Or, l’horizon du retour à l’emploi représente une ligne de séparation importante en termes de bien-être. Ceux qui estiment avoir une forte probabilité de retrouver rapidement un emploi affichent un niveau de bien-être proche de celui de la population en général (Figure 8). En revanche, ceux qui jugent cette probabilité faible sont beaucoup plus insatisfaits, et éprouvent également un manque de confiance envers les autres et les institutions.

Ces écarts soulignent l’importance des dispositifs visant à favoriser un retour rapide à un emploi stable, puisque ces différences sont presque inexistantes lorsqu’il s’agit d’un emploi en contrat court de moins de six mois. Il est également nécessaire de faciliter ce retour à l’emploi, car le chômage laisse des traces durables: les personnes ayant traversé une période de chômage restent souvent moins satisfaites de leur vie même après avoir retrouvé un emploi (Figure 9). Cet effet de « cicatrice » est particulièrement marqué chez celles et ceux qui connaissent des épisodes longs ou répétés de chômage.

Toutefois, compte tenu de l’hétérogénéité des situations et des parcours des demandeurs d’emploi, il est essentiel que ces dispositifs soient complétés par un accompagnement personnalisé, afin d’adapter le soutien aux réalités spécifiques de chaque individu.

Un effet protecteur anticipé par les actifs en emploi

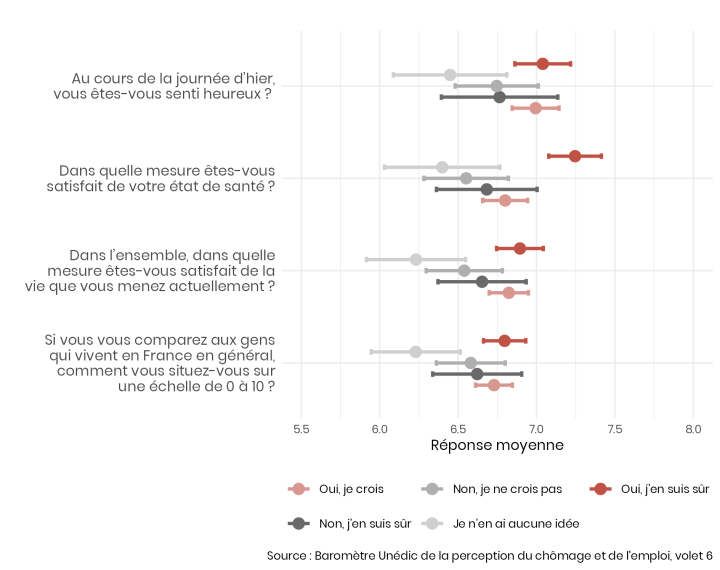

La question de la connaissance des droits à l’assurance chômage constitue un angle d’approche indirect mais éclairant pour évaluer son effet protecteur sur le bien-être. L’idée est simple: si le sentiment d’être couvert atténue les angoisses liées à la perte d’emploi, alors mieux connaître ses droits devrait être associé à un niveau de bien-être plus élevé. Or, les résultats du Baromètre montrent une tendance en ce sens, bien que les écarts observés ne soient pas statistiquement significatifs (Figure 10). Les personnes qui ne pensent pas avoir droit aux allocations, ou qui en doutent, déclarent en moyenne un bien-être légèrement inférieur à celles qui se disent certaines d’y avoir accès.

Toutefois, il est difficile d’identifier précisément les profils concernés: la connaissance ou l’ignorance de ses droits ne semble pas clairement liée à des caractéristiques sociodémographiques spécifiques. De plus, il reste impossible de déterminer si ceux qui se déclarent non éligibles le sont effectivement ou s’ils sont simplement mal informés.

On observe néanmoins que ceux qui connaissent bien leurs droits, souvent parce qu’ils ont déjà été confrontés au chômage, anticipent plus fortement la perte de revenus associé à la perte d’emploi. Ce réalisme peut contribuer à minorer l’effet protecteur de l’assurance chômage dans les déclarations de bien-être. Malgré tout, une large majorité des répondants reconnaît le rôle central des allocations comme filet de sécurité, permettant de limiter les inquiétudes liées à une perte d’emploi, qu’elle soit subie ou volontaire (Figure 11). C’est bien cette fonction stabilisatrice – plus que l’effet direct sur le bien-être –- qui apparaît comme le principal levier de l’assurance chômage dans les représentations des actifs.

Enseignements et leviers d’action

La mise en lumière de l’ampleur du mal-être des demandeurs d’emploi souligne l’importance de reconnaître le chômage comme une expérience profondément délétère sur le plan psychologique, bien au-delà des seules pertes financières. Cela invite à penser les politiques d’accompagnement, non seulement en renforçant le soutien personnalisé, mais aussi en luttant contre la stigmatisation des chômeurs, car le mal-être, loin d’être un moteur, constitue un frein au retour à l’emploi et peut alimenter une spirale de découragement.

La situation relativement plus favorable des personnes au chômage partiel par rapport aux chômeurs de catégorie A suggère un effet bénéfique d’une activité partielle. Dans la mesure où l’activité partielle est ici choisie (par rapport à être au chômage), cela ne donne cependant pas d’argument en faveur d’une obligation d’activité.

Par ailleurs, l’allocation chômage, garantit un revenu de remplacement aux demandeurs d’emploi, mais contribue aussi à atténuer l’anxiété liée à une éventuelle perte d’emploi. Enfin, les effets délétères du chômage sur le bien-être soulignent le rendement social élevé des politiques favorisant l’emploi durable. Prévenir le chômage et en réduire la durée constitue la meilleure manière de limiter son coût humain et financier.

Bibliographie

- Meneton, Pierre, Marie Plessz, Émilie Courtin, Céline Ribet, Marcel Goldberg, et Marie Zins. « Le chômage: un problème de santé publique majeur ». La Revue de l’Ires 9192, no 1 (2017): 141–54. https://shs.cairn.info/revue-de-l-ires-2017-1-page-141

- Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Claudia Senik, Antoine Gethin, Thibault Jenmana, et Maxime Perona. Les Français, le bonheur et l’argent. Paris, France, 2018.

- Clark, Andrew E., Ed Diener, Yannis Georgellis, et Richard E. Lucas. « Lags And Leads in Life Satisfaction: A Test of the Baseline Hypothesis ». Consulté le 23 avril 2025. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0297.2008.02150.x.

- Joséphine Delassus et Mathieu Perona, « L’Épreuve du chômage : État d’esprit et satisfaction dans la vie des demandeurs d’emploi », Baromètre Unédic (Paris: Unédic et Cepremap, 10 juin 2025), https://www.unedic.org/storage/uploads/2025/06/10/Barometre-Unedic-L-epreuve-du-chomage_uid_684838fca9bdf.pdf.