Des travaux récents révèlent que tous les pays n’affichent pas la même adhésion à la méritocratie. La Chine, notamment, semble étonnamment tolérante face aux inégalités et indifférente à la distinction entre inégalités dues au mérite et inégalités dues au hasard. Cela est d’autant plus étonnant que règne dans ce pays une longue tradition de sélection par concours et de valorisation du travail. Cette note rend compte de travaux qui cherchent à élucider ce paradoxe en s’appuyant sur une expérience de terrain réalisée auprès d’étudiants dans des établissements d’élite en Chine et en France. L’expérience confirme la spécificité chinoise et suggère que plutôt qu’une préférence pour l’inégalité ou une indifférence à la méritocratie, c’est un attachement au statu quo qui explique le comportement des étudiants chinois.

Yuchen Huang, Cepremap et HEC Liège

Une anomalie chinoise

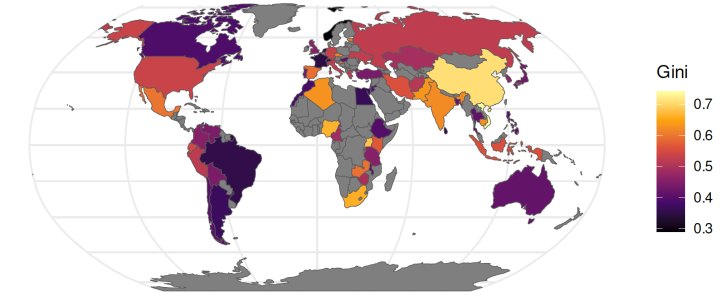

Les débats sur la redistribution reposent souvent sur une conception méritocratique : les inégalités de revenu issues du mérite personnel (effort, compétences) seraient justes et légitimes, tandis que celles dues au hasard ou au privilège seraient injustes et mériteraient d’être corrigées par la redistribution des revenus. Pour vérifier cette idée, et savoir si elle était universellement partagée, une équipe de chercheurs scandinaves a mis en œuvre une expérience qu’ils ont reproduite dans un très grand nombre de pays du monde (Almås et al. , 2025) : les citoyens de différents pays redistribuent-ils davantage lorsque l’écart de revenu résulte de la chance plutôt que du mérite ?

Leur méthode repose sur un « jeu de spectateur », où un participant peut redistribuer des gains entre deux individus qui ont auparavant accompli une tâche simple. L’un reçoit 12 dollars (« le gagnant ») et l’autre ne reçoit rien (« le perdant »). Or, le gagnant est choisi soit par une loterie (scénario « chance »), soit en fonction de sa performance (scénario « mérite »). Il se trouve que la Chine se démarque comme étant le pays qui redistribue le moins entre les deux joueurs, et qui semble le moins « méritocratique » au sens où les sujets ne redistribuent quasiment pas plus de revenu du gagnant vers le perdant dans le scénario « chance » que dans le scénario « mérite ». Un résultat surprenant au regard d’une longue tradition de sélection par concours et d’une culture valorisant le travail.

Indifférence au mérite ?

Notre travail tente d’élucider ce paradoxe à l’aide d’une expérience conduite au sein de plusieurs établissements d’enseignement supérieur d’élite, l’un français et l’autre chinois, conduite entre fin 2022 et début 2023. Ces étudiants représentent une population particulièrement sensible aux questions de méritocratie, mais si les deux pays sélectionnent leur élite par concours, ils diffèrent par leur culture politique : valorisation de l’esprit critique et activisme côté français, de la conformité et obéissance à l’autorité côté chinois.

Nous mettons en œuvre une version adaptée du jeu de spectateur, dans laquelle nous faisons varier aléatoirement la distribution initiale des gains (« le statu quo ») qu’il sera ensuite proposé aux sujets de modifier. Dans une première phase, deux individus (réels) réalisent une tâche simple, l’un est désigné comme « gagnant », l’autre comme « perdant ». Dans une seconde phase, les étudiants participent à l’expérience dans le rôle de « spectateurs ». La moitié d’entre eux observe un statu quo très inégalitaire (12/0), l’autre moitié un statu quo presque égalitaire (7/5). Ils décident ensuite comment redistribuer ou non les gains entre ces deux individus (Figure ci-dessous).

Après exclusion des participants ayant échoué à un test d’attention, l’échantillon final compte 570 étudiants (233 Français et 337 Chinois), âgés de 18 à 26 ans, dont 47 % d’hommes, dont les parents appartiennent surtout à la catégorie des cadres supérieurs (35 %) ou des employés de bureau (21 %).

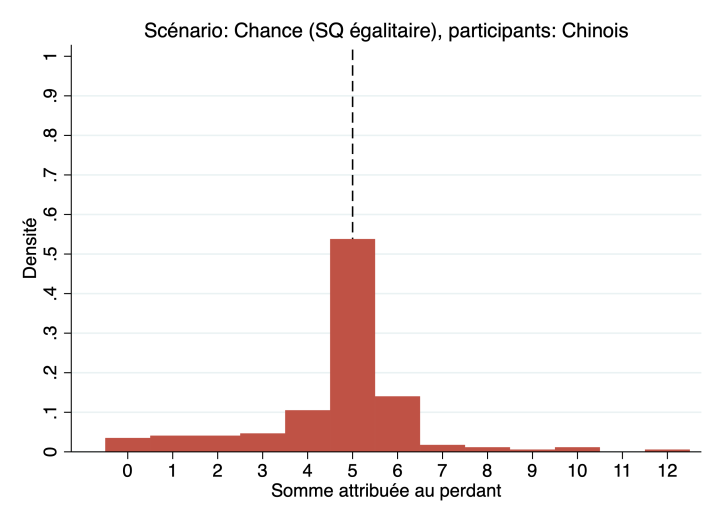

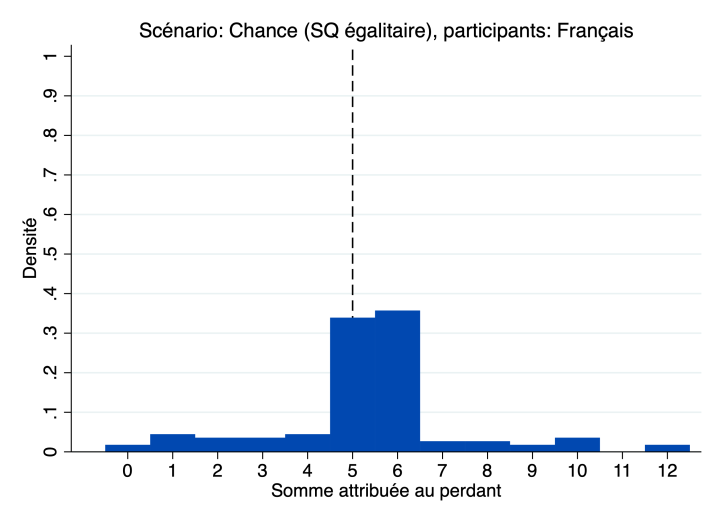

La Figure ci-dessous illustre les distributions choisies par nos participants chinois et français dans le scénario « chance » avec une répartition initiale de 7/5. Les lignes pointillées indiquent le statu quo. On observe que les participants chinois dévient plus rarement du statu quo que les étudiants français.

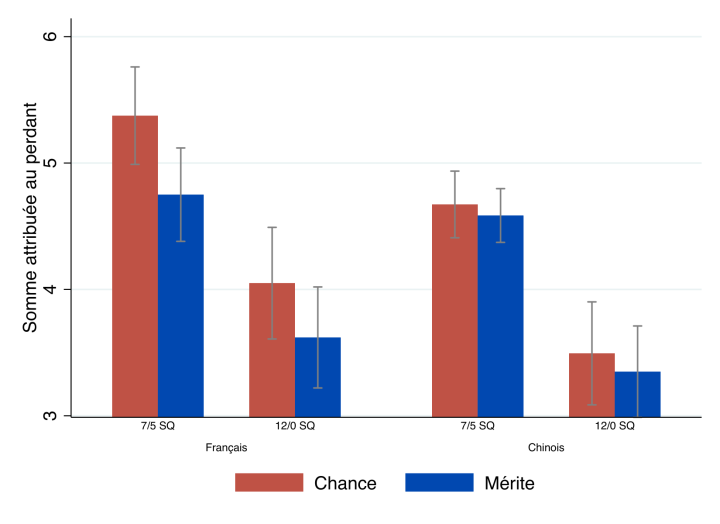

Ce constat se vérifie dans l’ensemble des scénarios, comme le montre la Figure suivante, qui présente la moyenne des sommes attribuées aux perdants par scénario et par répartition initiale, par les participants chinois et français. On constate que, toutes réponses confondues, les participants chinois redistribuent beaucoup moins que les participants français et font peu de différence entre les scénarios « chance » et « mérite », quelle que soit la répartition initiale à corriger.

Les étudiants chinois, à la différence des étudiants français, se distinguent par leur tendance à maintenir les répartitions inégales des revenus entre des joueurs, quelle que soit la source initiale de l’inégalité : qu’elle soit due au hasard ou aux performances des joueurs.

Une préférence chinoise pour le statu quo

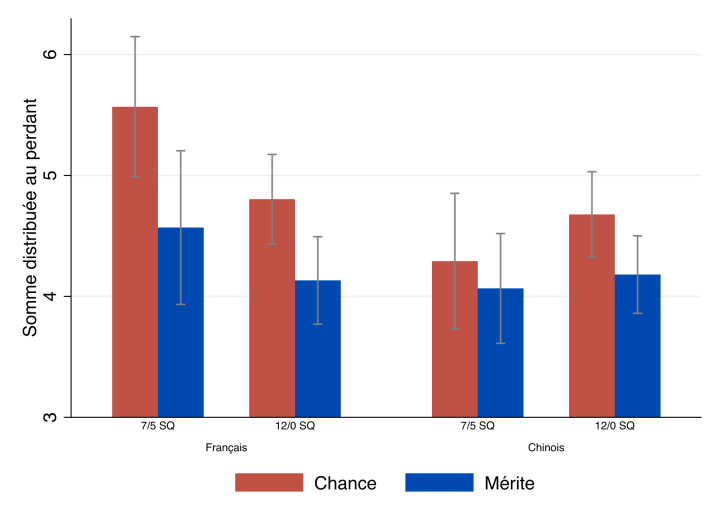

On remarque cependant que près de 20 % des participants chinois ont systématiquement choisi de maintenir le statu quo dans toutes les situations, contre seulement deux (0.9 %) participants français. Or, c’est essentiellement à eux qu’est due la spécificité chinoise. En effet, lorsque l’on exclut ces participants qui n’ont pas dévié du statu quo (Figure ci-dessous), les différences franco-chinoises s’estompent considérablement. Les participants chinois qui restent redistribuent presque autant que les participants français, en particulier lorsque la répartition initiale est très inégalitaire (12/0). De plus, ils redistribuent davantage vers les perdants dans le scénario « chance » que le scénario « mérite ».

Ainsi, les différences franco-chinoises observées semblent-elles s’expliquer principalement par la fréquence du choix du statu quo par les étudiants chinois. Plutôt qu’un goût pour l’inégalité ou une indifférence au mérite, il s’agirait plutôt d’une réticence à opérer un choix redistributif réel, même lorsque l’option par défaut est une situation d’inégalité extrême due au hasard et non à la performance des joueurs.

Ce conservatisme pourrait relever d’une agentivité politique plus limitée face à des décisions redistributives concrètes. En effet, une analyse attentive révèle que les participants chinois issus de familles d’entrepreneurs du secteur privé, vraisemblablement dotés d’une plus grande agentivité personnelle que les enfants d’ouvriers ou d’agriculteurs, optent davantage pour des redistributions méritocratiques et des niveaux de redistribution comparables à ceux des étudiants français.

Ces résultats soulignent l’importance de prendre en compte le contexte culturel et social dans les expériences internationales. Elle contribue également à réconcilier une apparente indifférence chinoise aux inégalités dues au hasard avec une longue tradition méritocratique.

Bibliographie

Almås, I., Cappelen, A. W., Sørensen, E. Ø., & Tungodden, B. (2025). Fairness across the world.

Belguise, M., Huang, Y., & Mo, Z. (2024). Non-meritocrats or choice-reluctant meritocrats? A redistribution experiment in China and France. Cepremap Working Papers.