Leçons du dispositif danois de détection de la dépression post-partum

La dépression post-partum touche environ 17% des mères françaises, avec des conséquences durables sur toute la famille. Cette note résume une étude co-écrite par un membre de l’Observatoire, fondée sur des données de santé mentale issues d’un programme de visites d’infirmières à domicile au Danemark, et propose une mise en perspective avec le contexte français. Elle révèle qu’au Danemark, la dépression post-partum réduit la probabilité d’emploi des mères et diminue le temps de travail des pères. Les enfants de mères dépressives présentent un risque accru d’hospitalisation durant la première année et potentiellement des retards de développement socio-émotionnel. Néanmoins, le dépistage précoce de la dépression maternelle au Danemark favorise une meilleure orientation des mères vers des soins adaptés. La comparaison entre les systèmes danois et français met en lumière des différences structurelles, notamment en termes d’unification du suivi postnatal et de durée d’accompagnement, qui pourraient inspirer des améliorations dans le système français.

Louis Fréget, Cepremap

Remerciements supplémentaires

Nolwenn Regnault, Alexandre Doncarli (Santé publique France) et les membres du séminaire UPEPS de mars 2025 pour leurs éclairages sur la prise en charge de la dépression postpartum en France. Toutes les erreurs qui subsisteraient demeurent entièrement de notre fait.

Publié le 26 mars 2025

De nombreuses mères – entre 7 % et 20 % dans le monde1, autour de 17 % en France2 – traversent un épisode dépressif dans les semaines ou mois suivant leur accouchement. Ces dépressions post-partum ont des conséquences négatives et durables sur les mères elles-mêmes, mais aussi sur les co-parents et sur les enfants33. De plus, elles touchent plus souvent les mères issues de milieux modestes44, ce qui en fait un lourd facteur d’inégalités dès les premières semaines de vie.

Pourtant, on connaît encore mal l’étendue exacte du problème. En ce qui concerne le nombre de mères touchées, les estimations s’appuient sur des échantillons nécessairement réduits, ou sur des indicateurs indirects, comme la consommation d’antidépresseurs. Ces derniers ne permettent de détecter que les cas les plus sévères et les mères qui ont fait appel aux services de santé et obtenu une prescription, ce qui ne représente qu’une fraction des cas de dépression post-partum.

Au cours de la dernière décennie cependant, un nombre croissant de municipalités danoises ont mis en place un suivi systématique des mères après leur accouchement. Une infirmière effectue ainsi en moyenne cinq visites la première année au domicile des mères. À cette occasion, elles font remplir un questionnaire susceptible de détecter des troubles anxieux, reposant sur l’Échelle de Dépression Postnatale d’Édimbourg (EPDS)51.

Ces scores peuvent ensuite être appariés avec les informations socio-fiscales des ménages collectées par l’État danois, et avec une large enquête sur le bien-être des familles et les choix éducatifs des parents. Cette approche est mise en œuvre dans la présente note, qui synthétise un chapitre de la thèse de Louis Fréget, postdoctorant à l’Observatoire du Bien-être. Ce chapitre a été co-écrit avec Jonas Cuzulan Hirani et Miriam Wüst. Nous en présentons ici les principaux résultats tout en les mettant en perspective avec la situation française.

Ce chapitre étudie ainsi comment les risques de dépression maternelle affectent différents aspects du bien-être familial et des comportements parentaux, y compris ceux des pères, souvent négligés dans la recherche.

Ce suivi permet de mettre en évidence :

- Un impact négatif de la dépression post-partum sur les trajectoires professionnelles des mères, mais aussi sur celle de leur conjoint.

- Un risque plus élevé d’hospitalisation des enfants, en lien avec des problèmes d’alimentation.

- Une présomption de retard dans le développement socio-émotionnel des enfants à 9 mois.

La dépression postpartum inflige ainsi une double peine : une atteinte directe à la santé mentale des mères, suivie d’une fragilisation de la situation matérielle du ménage. Elle est aussi un thermomètre d’un bonheur familial réduit. Au Danemark, dans les familles où la mère est « dépressive » après la naissance (voir l’encadré), les enfants ont une plus haute probabilité d’être hospitalisés dans leur première année, tandis que parents et enfants voient leur bien-être réduit lors des trois premières années de vie de l’enfant. Toutes ces corrélations que nous illustrons se vérifient après ajustement pour les différences socio-économiques, d’âge, d’éducation, de santé physique maternelle et d’issue de grossesse entre mères dépressives et non-dépressives.

Encadré : Mesurer la dépression

L’Échelle de Dépression Postnatale d’Édimbourg (EPDS) est un questionnaire simple dont le score varie de 0 à 30, un score élevé indiquant une santé mentale plus fragile de la mère après la naissance. Il capture donc un large éventail de situations, des cas légers aux plus sévères6. Il s’agit d’une échelle de mesure de risques, et non d’un outil de diagnostic. Toutefois, un score supérieur à 11 est fortement prédicteur d’un diagnostic de dépression post-partum lorsque la personne va voir un médecin. Nous retenons donc ce seuil pour différencier les mères à fort risque de dépression (que nous qualifierons de « dépressives » dans la suite afin de simplifier le propos) des mères à faible risque de dépression (« non-dépressives).

Un impact à moyen terme sur l’insertion professionnelle et les inégalités de salaire entre hommes et femmes

Une pénalité maternelle plus lourde

L’impact de la maternité sur les trajectoires professionnelles des mères est largement documenté : en moyenne, les mères subissent une baisse de leurs revenus d’activité au cours des deux premières années après la naissance, baisse qui n’est pratiquement jamais rattrapée par la suite. Les pères ne sont en moyenne pas affectés par l’arrivée d’un nouvel enfant. Des travaux récents montrent que la perte de revenu des mères tient d’abord à la répartition inégale du soin des enfants, beaucoup plus qu’à la fatigue post-accouchement ou aux contraintes de l’allaitement, puisqu’elle est pratiquement identique suite à une adoption que suite à un accouchement7.

Ces phénomènes sont également visibles dans ces données. Durant les trois années avant l’accouchement, les futures mères connaissaient en moyenne une augmentation de leur temps de travail et de leur revenu. Cette tendance se casse brutalement l’année de la naissance, avec une diminution marquée des heures travaillées et des revenus. Du côté des pères, le temps de travail progresse un peu moins vite et les revenus stagnent, mais sans le décrochage visible chez les mères.

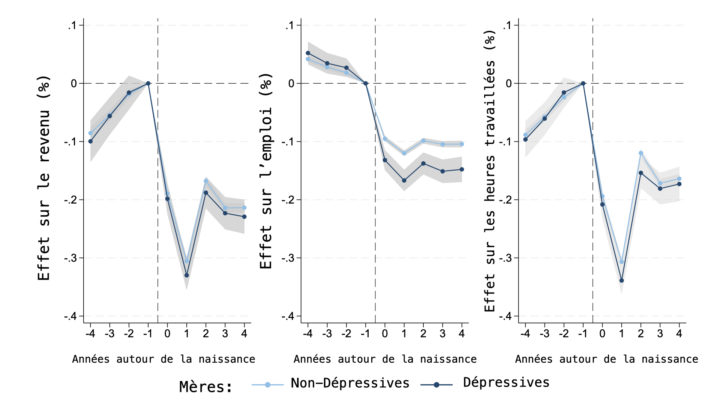

Les données montrent que les mères dépressives (strictement parlant, à risque élevé de dépression, voir l’encadré) connaissent après la naissance de leur premier enfant une baisse de leur niveau d’emploi, du nombre d’heures travaillées et de leurs revenus plus importante que celle des mères non-dépressives (Figure 1).

Échantillon : 55 572 dépistages de mères ayant donné au naissance au Danemark entre 2011 et 2017. Contrôle pour l’âge et année de naissance.

On voit que quatre ans après la naissance du premier enfant, le taux d’emploi des mères déprimées a baissé de 15% par rapport à un avant la naissance de l’enfant, tandis que celui des mères non-déprimées n’a baissé que de 10%.

Un impact sur les pères

Comme chez les mères, les trajectoires moyennes des pères avant la naissance sont identiques en termes de niveau d’emploi, d’heures travaillées et de revenus. Après la naissance toutefois, on observe un décrochage des conjoints de mères dépressives, dont les heures travaillées stagnent puis augmentent plus lentement que celles des conjoints de mères non-dépressives, avec un impact sensible sur leurs revenus.

Faute d’informations détaillées à cet horizon, nous ne pouvons pas déterminer ce qui dans la moindre progression du temps de travail des père tient d’un effet de substitution – les pères s’investissent plus dans le travail domestique et le soin des enfants en remplacement de leur conjointe dépressive – et ce qui tient d’un effet de contagion, les conjoints de femmes dépressives étant plus susceptible d’être touchés eux aussi. Toutefois, les pères conjoints de mères déprimées ont une plus haute probabilité d’être présent aux visites d’infirmières et de répondre au questionnaire sur le bien-être des enfants. Ceci suggère un plus grand investissement des pères dans l’éducation de leurs enfants, sans en être une preuve définitive.

Quel que soit le canal de transmission entre mères et pères, la dépression post-partum a ainsi un double impact négatif sur la situation matérielle du ménage, au moins sur les quatre années après la naissance de l’enfant, et probablement au-delà.

Des enfants plus souvent hospitalisés

Parmi les enfants des mères les moins à risque (score de dépression entre 0 et 2 sur l’échelle), 23 % subissent au moins une hospitalisation au cours de leur première année. Chez les enfants des mères dépressives (score supérieur ou égal à 11, comme précédemment), cette proportion atteint les 32 %, soit près d’une enfant sur trois. Cette augmentation de 39 % du risque d’hospitalisation provient en partie de problèmes d’alimentation des nourrissons.

Les questionnaires sur les pratiques montrent dans le même temps qu’en moyenne, 52% des mères allaitent, intégralement ou partiellement, leur enfant jusqu’à quatre mois. Cette proportion tombe à 42 % (une baisse de 19%) chez les mères dépressives. La dépression pourrait ainsi constituer un obstacle important à l’allaitement.

Ces différences s’observent après ajustement pour les différences socio-économiques, d’âge, d’éducation, de santé physique maternelle et d’issue de grossesse entre mères dépressives et non-dépressives.

Des inquiétudes sur le développement des enfants

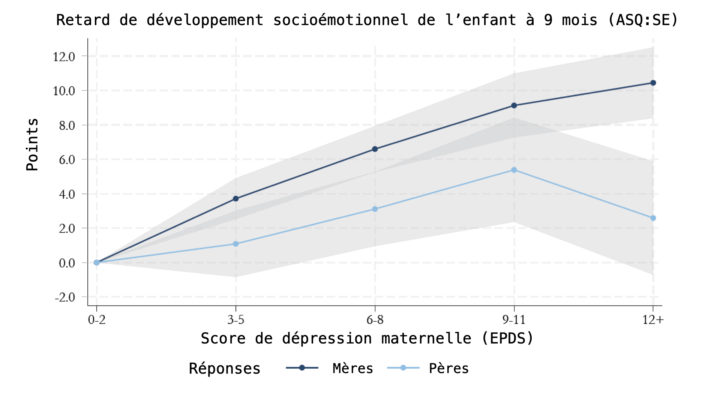

L’enquête utilisée pour ce travail comporte également une évaluation du développement socio-émotionnel des enfants à neuf mois, au travers d’un questionnaire rempli par les parents (le plus souvent la mère).

Le volet socio-émotionnel de ce questionnaire permet de calculer un score de risque : plus le score est élevé, plus l’enfant présente un risque élevé de retard de développement. On voit (Figure 2) que plus le score de risque dépressif des mères est élevé, plus le score de risque de retard de développement socioémotionnel de l’enfant l’est aussi.

Échantillon : Parents étant à la fois présents dans les registres de visites infirmières à domicile et ayant répondu au sondage sur le bien-être des familles entre 2016 et 2017 : 5453 réponses pour les mères et 2623 réponses pour les pères. La corrélation positive entre les deux indicateurs signifie que les mères qui ont une probabilité plus importante d’être dépressives voient un développement socioémotionnel retardé de leurs enfants.

À nouveau, ces différences sont observées après ajustement pour les différences socio-économiques, d’âge, d’éducation, de santé physique maternelle et d’issue de grossesse entre mères dépressives et non-dépressives. Ce constat se maintient également en partie lorsqu’on mesure le degré de développement socioémotionnel à l’aide des réponses des pères (en bleu clair) plutôt que celles des mères (en bleu foncé) – les réponses des pères sont cependant plus rares et probablement plus bruitées.

Il s’agit d’un résultat intéressant pour l’économiste, au vu du lien avéré entre compétences socioemotionnelles à un âge précoce, et bien-être à l’âge adulte.

Nous restons cependant très prudents dans l’interprétation de ce résultat : il est possible que des mères dépressives soient simplement plus pessimistes que les mères non-dépressives quant au degré de développement socioémotionnel réel de leur enfant. Toutefois, même en faisant l’hypothèse extrême que toute la corrélation entre dépression maternelle et développement socioémotionnel retardé de l’enfant s’explique par des perceptions différentes des mères, cette association demeure intéressante. La perception que les parents ont du développement de leur enfant influence très probablement leurs décisions d’investissement (temps, activités, soutien) et la nature des interactions entre parents et enfants8.

En résumé, une des implications clés de ce travail est que la dépression maternelle après la naissance est un thermomètre d’un bonheur familial réduit. Au Danemark, dans les familles où la mère est dépressive après la naissance, les enfants ont une plus haute probabilité d’être hospitalisés dans leur première année, d’avoir un développement socioémotionnel retardé durant leurs trois premières années, et le bien-être des parents comme des enfants se voit réduit lors des trois premières années de vie de l’enfant. Ce résultat tient même après ajustement pour les différences socio-économiques, d’âge, d’éducation, de santé maternelle et d’issue de grossesse entre mères dépressives et non-dépressives. Sans affirmer qu’il y a un lien de cause à effet entre dépression maternelle et toutes ces mesures de bien-être et de santé, cette grappe de résultats montre qu’un simple test de dépistage peut révéler une détresse familiale qui ne ressortirait pas en se basant uniquement sur les informations socio-économiques habituelles, comme le revenu ou l’éducation.

Prendre en charge les mères après la naissance

Le dépistage précoce conduit à une augmentation du recours aux soins de santé. Les mères avec un score élevé au dépistage sont plus susceptibles de consulter un médecin généraliste ou de recevoir des soins infirmiers à domicile. Cela suggère que le programme de dépistage universel danois aide à orienter rapidement les mères vers des traitements appropriés, ce qui peut réduire les impacts négatifs à long terme de la dépression postpartum sur la famille.

Le programme universel de visites à domicile des infirmières au Danemark (NHV) présente trois avantages par rapport à la prise en charge postnatale en France, où la dépression postpartum est au moins deux fois plus fréquente9.

Premièrement, en France, l’accompagnement postnatal se concentre sur les premiers mois. Après la sortie de la maternité, 79 % des femmes reçoivent une visite d’une sage-femme à domicile, mais le suivi s’arrête souvent rapidement. Au Danemark, le programme de visites d’infirmières (NHV) garantit en moyenne cinq visites la première année, dont deux après les trois premiers mois. Les visites d’infirmières continuent d’être fréquentes au Danemark jusqu’à 9 mois après la naissance de l’enfant – et certaines familles peuvent même bénéficier de visites d’infirmières jusqu’à 3 ans après la naissance de l’enfant.

Deuxièmement, le Danemark se distingue par un dispositif de suivi unifié. Contrairement au système français fragmenté entre le Programme de Retour à Domicile (PRADO), la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et les sages-femmes libérales, le programme danois repose sur un interlocuteur unique : l’infirmière. Cette approche s’apparente à l’expérimentation française « Référent parcours périnatalité » (RéPAP), qui vise à centraliser l’accompagnement postnatal.

Troisièmement, le programme danois se distingue par des visites structurées de 30 à 60 minutes, avec des tests systématiques : vérification des réflexes infantiles, évaluation du bien-être postnatal maternel, et suivi précis de la croissance (poids, taille, périmètre crânien). De tels tests permettent une détection précoce des troubles. De manière plus générale, lors de ces visites, les infirmières offrent conseils et informations aux parents, selon un ensemble de thématiques principales définies par des recommandations nationales. En France, l’accès à de telles recommandations est inégal : seules 50 % des mères déclarent avoir reçu des conseils pour calmer les pleurs de leur enfant, et 6,7 % n’ont pas été informées sur l’importance du couchage sur le dos. Un suivi plus structuré et étalé inspiré du modèle danois pourrait peut-être renforcer la diffusion des bonnes pratiques et améliorer la prise en charge des troubles postnataux.

- Michael W. O’Hara, « Postpartum Depression: What We Know », Journal of Clinical Psychology 65, no 12 (2009): 1258‑69, https://doi.org/10.1002/jclp.20644; Darby Saxbe, Maya Rossin-Slater, et Diane Goldenberg, « The transition to parenthood as a critical window for adult health », American Psychologist 73, no 9 (2018): 1190‑1200, https://doi.org/10.1037/amp0000376.

- Alexandra Doncarli et al., « Prévalence de la dépression, de l’anxiété et des idées suicidaires à deux mois postpartum : données de l’Enquête nationale périnatale 2021 en France hexagonale », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, no 18 (2023): 348‑60.4, https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/18/2023_18_1.html

- Sherryl H. Goodman et al., « Maternal Depression and Child Psychopathology: A Meta-Analytic Review », Clinical Child and Family Psychology Review 14, no 1 (mars 2011): 1‑27, https://doi.org/10.1007/s10567-010-0080-1.

- O’Hara, « Postpartum Depression ».

- Johanne Smith-Nielsen et al., « Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale against Both DSM-5 and ICD-10 Diagnostic Criteria for Depression », BMC Psychiatry 18, no 1 (20 décembre 2018): 393, https://doi.org/10.1186/s12888-018-1965-7.

- Ces données excluent ainsi les cas les plus extrêmes, comme les mères hospitalisées en psychiatrie pour dépression, qui ne sont donc pas à domicile pour les visites des infirmières. Cela dit, l’impact négatif de ces cas de dépression très extrêmes sur l’intégration de ces mères sur le marché du travail et sur le bien-être familial semble aller de soi.

- Henrik Kleven, Camille Landais, et Jakob Egholt Søgaard, « Does Biology Drive Child Penalties? Evidence from Biological and Adoptive Families », American Economic Review: Insights 3, no 2 (juin 2021): 183‑98, https://doi.org/10.1257/aeri.20200260.

- Stephanie von Hinke, Nigel Rice, et Emma Tominey, « Mental health around pregnancy and child development from early childhood to adolescence », Labour Economics 78 (1 octobre 2022): 102245, https://doi.org/10.1016/j.labeco.2022.102245.

- Hélène Cinelli, « Enquête nationale périnatale 2021, mieux comprendre la santé périnatale en France métropolitaine », Sages-Femmes 22, no 2 (1 février 2023): 34‑39, https://doi.org/10.1016/j.sagf.2023.01.008.