À partir de l’enquête internationale de l’ISSP (2020), nous analysons le lien entre positionnement politique, confiance et attitudes vis-à-vis des politiques environnementales. Notre étude révèle que les électeurs des partis d’extrême droite en France, en Europe et aux États-Unis sont moins préoccupés par les problèmes environnementaux que les autres. Leurs préoccupations environnementales sont aussi de nature différente : elles ciblent des problématiques locales dont les conséquences affectent leur quotidien.

De plus, ces électeurs sont généralement opposés à toute politique écologique contraignante, quelle que soit sa nature. Ils préfèrent également les politiques environnementales punitives plutôt que les incitations positives au changement de comportement, contrairement aux électeurs centristes.

Nous retrouvons aussi un résultat déjà connu : les électeurs d’extrême droite expriment une confiance plus faible que les autres vis-à-vis du reste de la société et des institutions en général. Or, cette défiance semble les empêcher d’adhérer aux politiques environnementales.

Corin Blanc, Cepremap

Introduction

Cette note analyse les données recueillies lors de l’enquête « Environment IV » conduite en 2020 par l’International Social Survey Program. Cette enquête explore les préoccupations et les attitudes environnementales dans 28 pays, et fournit également des indications sur le niveau de confiance interpersonnelle et institutionnelle des enquêtés, ainsi que des données socio-démographiques classiques. Les données ont été collectées indépendamment entre 2020 et 2023 par des instituts d’enquête nationaux puis agrégées dans une base commune. Notre étude se concentre spécifiquement sur cinq pays : l’Allemagne, l’Espagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.

Des travaux récents montrent que l’acceptabilité des politiques environnementales est influencée par l’orientation politique des individus1. La polarisation politique et la montée des populismes se retrouvent dans les attitudes relatives aux politiques et aux pratiques écologiques, notamment dans l’attitude des électeurs républicains (USA) et d’extrême droite : ces derniers manifestent généralement une plus grande opposition à ces mesures. Cette observation s’applique à de nombreux pays, notamment européens.

Certes, les électeurs des partis d’extrême droite se trouvent fréquemment dans des situations marquées par des revenus plus modestes et des localisations géographiques excentrées, ce qui contribue sans doute à expliquer leur réticence face à des mesures qu’ils perçoivent comme préjudiciables à leur pouvoir d’achat ou leurs déplacements. Cependant, leur niveau de confiance plus faible envers autrui participe également de leur réticence vis-à-vis des politiques écologiques (Algan et al. 2019). C’est pourquoi il est important de prendre en compte, lors de la conception des politiques environnementales, le lien entre l’orientation politique, la confiance et l’acceptabilité des mesures envisagées.

Des électeurs d’extrême droite moins sensibles à la question environnementale

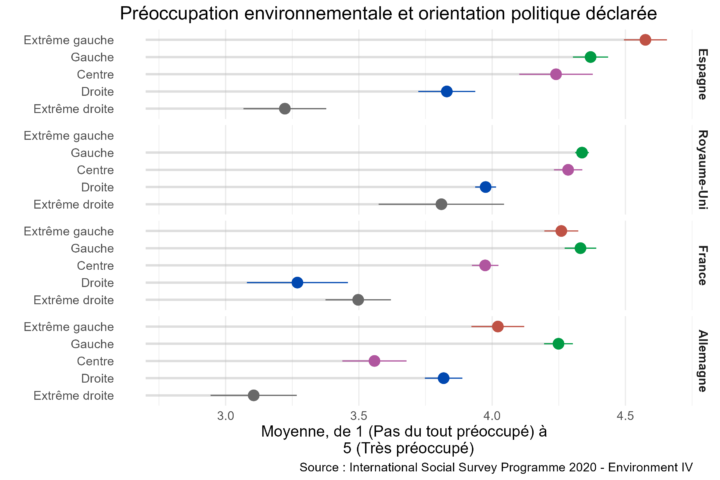

Qui se préoccupe des questions environnementales ? Le graphique 1 montre que les électeurs qui ont voté pour des partis d’extrême droite lors des élections générales nationales les plus récentes au moment de l’enquête2 se déclarent presque systématiquement moins préoccupés par les questions d’environnement que les autres. Ils estiment fréquemment qu’il existe des sujets plus importants que la protection de l’environnement et que de nombreuses théories sur les menaces pesant sur l’environnement sont exagérées (graphique 14 en Annexe). Fait remarquable : parmi les pays étudiés, la France est le seul pays où les électeurs de droite modérée se montrent en moyenne moins soucieux problématiques environnementales que les partisans des mouvements extrêmes.

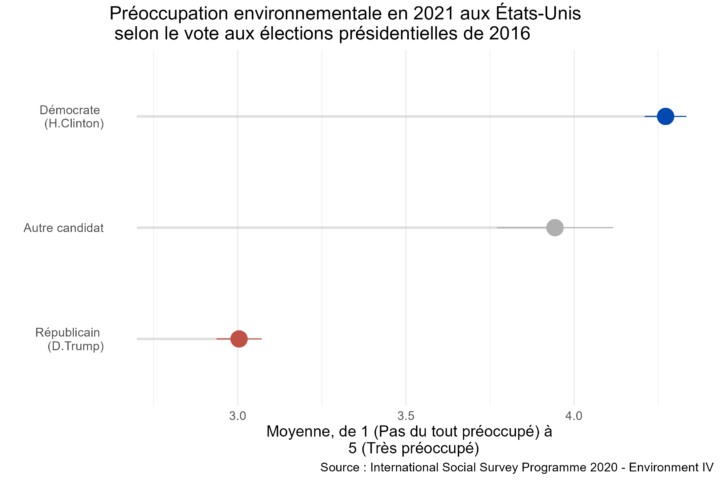

Aux États-Unis, les Républicains se montrent, eux aussi, moins soucieux de l’environnement que les Démocrates (graphique 2)3.

Pourtant, les électeurs des partis d’extrême droite ne se désintéressent pas totalement des questions environnementales (leur niveau moyen de préoccupations est supérieur à 2.5/5). Mais leurs inquiétudes sont en général de nature différente. Elles sont sensiblement plus locales, ce qui est cohérent avec l’insistance de ces partis sur l’importance de l’appartenance locale en opposition à l’abstraction mondiale4.

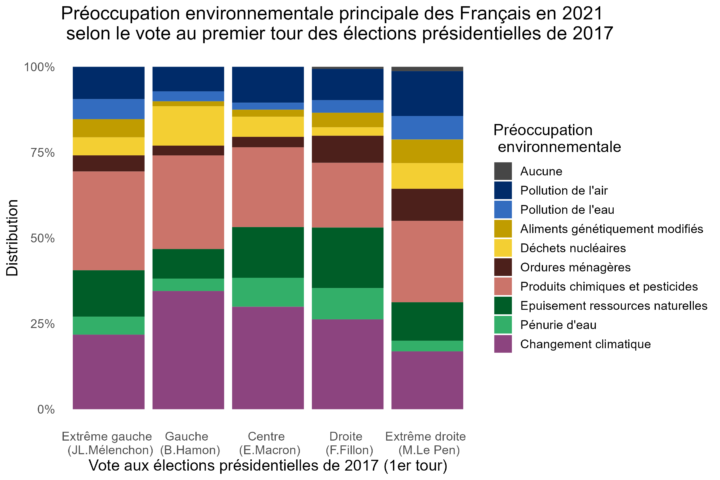

En France par exemple, le changement climatique est seulement la 3ème préoccupation environnementale des partisans d’extrême droite (et la 2ème des électeurs d’extrême gauche), derrière la menace des produits chimiques et des pesticides ainsi que la pollution de l’air. En revanche il est la principale inquiétude environnementale pour le reste de la population. Notons que les personnes n’ayant signalé aucune préoccupation environnementale ont toutes voté pour un parti de droite ou d’extrême droite (graphique 3).

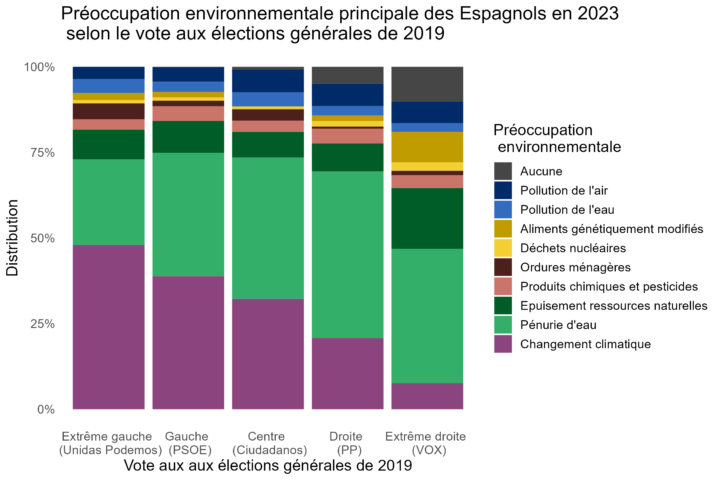

Nous retrouvons ce constat dans de nombreux autres pays européens mais aussi outre-Atlantique : le changement climatique est de manière générale la préoccupation principale de la population, alors que ce sont la pollution de l’air ou les pénuries d’eau que craignent les partisans de l’extrême droite. En Espagne, 10% de ces électeurs ne reconnaissent aucune préoccupation environnementale – un taux particulièrement élevé par rapport aux autres pays d’Europe, alors même que le pays subit déjà de plein fouet de nombreuses catastrophes climatiques. Notons en contrepartie le poids particulier de la pénurie d’eau parmi les craintes des Espagnols (graphique 4).

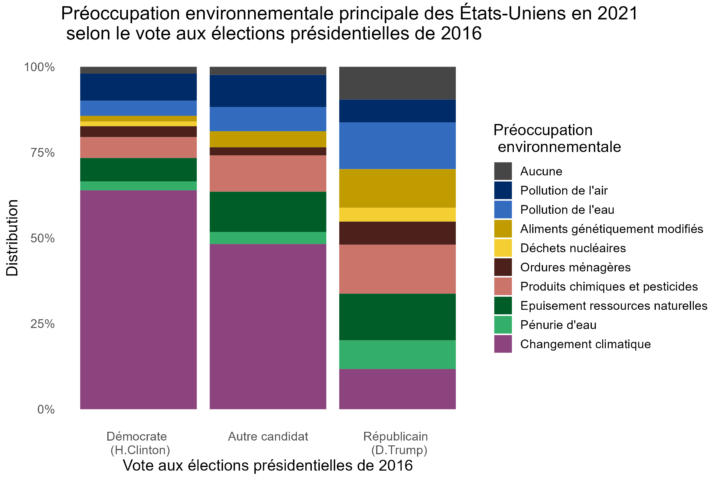

Les différences partisanes en matière d’inquiétude sont particulièrement claires aux États-Unis. Chez les électeurs républicains, le changement climatique apparaît seulement à la 5ème place, derrière l’épuisement des ressources naturelles, la pollution de l’eau, les produits chimiques et les pesticides et les OGM. Parmi les électeurs de Donald Trump, un peu moins de 10% ne désignent aucune préoccupation (graphique 5).

Le refus des politiques écologiques contraignantes

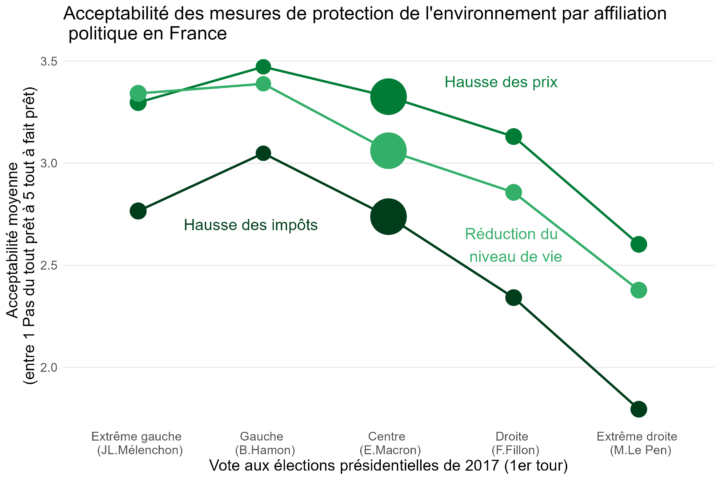

En 2016, les citoyens français ayant voté pour un parti d’extrême droite étaient les plus opposés aux taxes sur les carburants et aux subventions aux énergies renouvelables (Blanc 2022). En 2020, cette hostilité aux politiques environnementales contraignantes est toujours d’actualité. Les Français sont généralement moins disposés à payer des impôts beaucoup plus élevés pour protéger l’environnement et préfèrent voir des prix plus importants ou encore accepter une réduction de leur niveau de vie, quelle que soit leur opinion politique (Graphique 6)5. Les partisans d’extrême droite sont particulièrement opposés à une hausse des impôts (1.8/5) et plus globalement aux trois mesures étudiées.

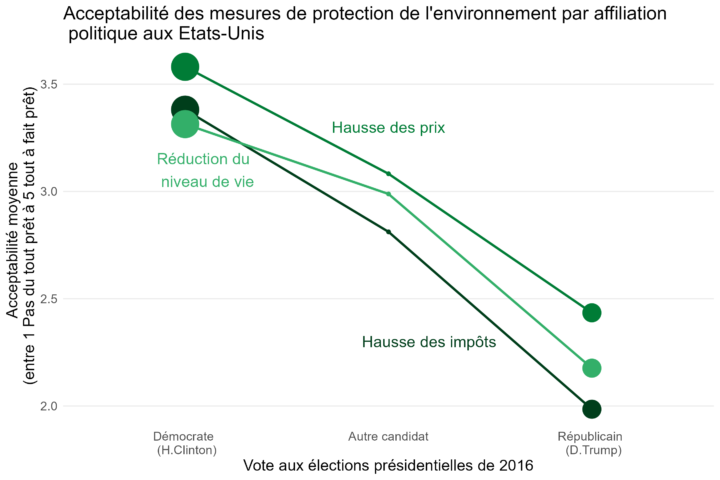

Aux États-Unis, l’acceptation des politiques environnementales est aussi très faible chez les Républicains (entre le niveau de la droite et de l’extrême droite française). Les Républicains s’opposent aussi largement à une hausse des impôts (2/5). En revanche, le niveau d’acceptation des Démocrates est sensiblement identique à celui de la gauche française (graphique 7).

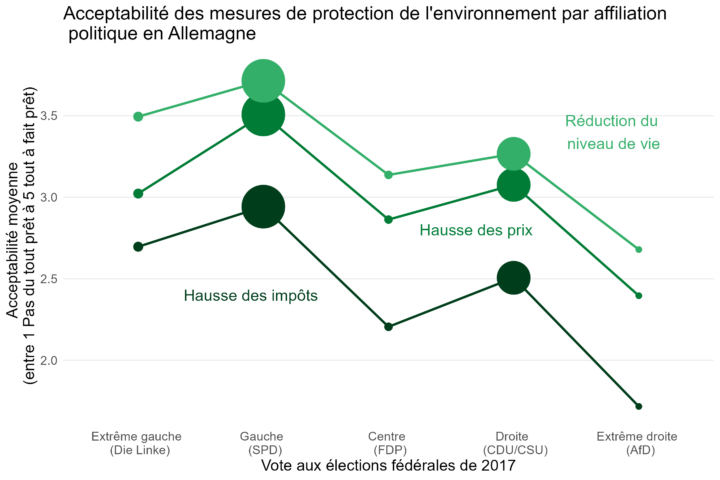

Outre-Rhin, le paiement d’impôts beaucoup plus élevés pour protéger l’environnement se heurte aussi à la réticence des citoyens, plus que des politiques de hausse des prix ou de réduction du niveau de vie, notamment chez les partisans de l’extrême droite (graphique 8). Contrairement à la France ou aux États-Unis, en Allemagne, une réduction du niveau de vie est préférée à une hausse des prix.

Incitations positives ou négatives ?

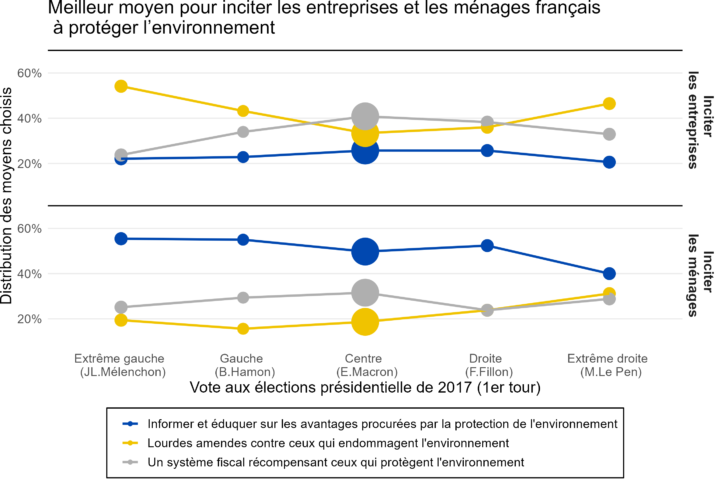

Pour inciter aux changements de comportement des entreprises, plusieurs mesures sont proposées aux enquêtés. Certaines sont des incitations positives de type « récompenses », d’autres punitives de type « amendes », et une troisième catégorie consiste à informer les entreprises sur les avantages de la protection de l’environnement. Il apparaît que les politiques punitives sont largement préférées par les partisans situés aux extrêmes du spectre politique, notamment d’extrême gauche (graphique 9). Ce constat est cohérent avec la très faible confiance de ces personnes dans les entreprises commerciales et industrielles (Graphique 11). Au contraire, les politiques récompensant les comportements respectueux de l’environnement sont plus souvent choisies par les électeurs centristes.

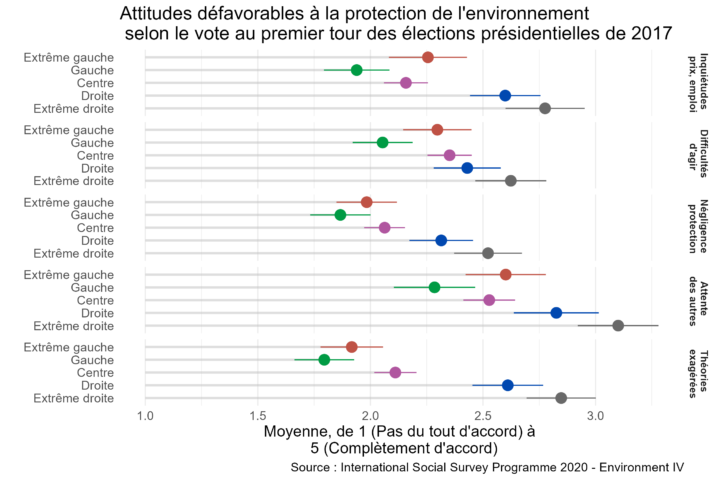

En revanche, lorsqu’il s’agit d’inciter les individus et non plus les entreprises, à des comportements respectueux de l’environnement, la hiérarchie des réponses est totalement différente. Ce sont alors l’information et l’éducation (moins coûteuses et évitables) qui sont le plus souvent choisies par l’ensemble des citoyens français (graphique 9). En ce qui concerne les partisans d’extrême droite, ces derniers se montrent particulièrement en faveur de mesures punitives telles que de lourdes amendes à l’encontre des individus qui endommagent l’environnement. Ils jugent moins pertinentes les mesures de prévention et d’information sur les avantages de la protection de l’environnement, c’est-à-dire les politiques incitatives dite « douces », sans contrainte concrète. Du reste, les partisans d’extrême droite sont relativement plus nombreux à penser qu’il est inutile de fournir des efforts environnementaux si les autres n’en font pas (Annexe, attitudes défavorables à la protection de l’environnement, graphique 14).

Défiance des électeurs d’extrême droite

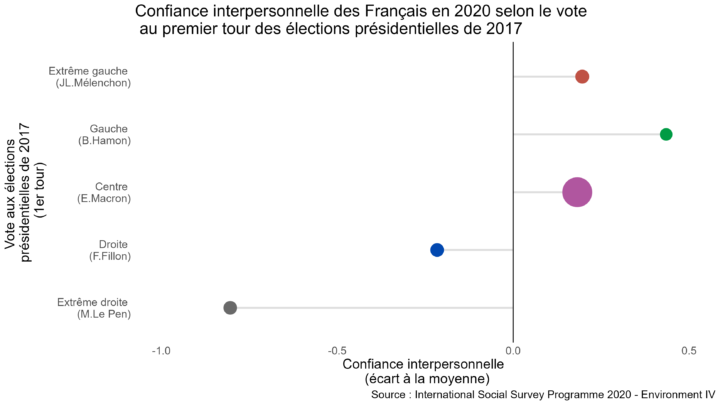

Nous retrouvons dans cette enquête une observation classique : en France, le niveau de confiance interpersonnelle est plus faible au sein de l’extrême droite que des autres partis politiques en France (graphique 10). Ce résultat est souvent associé à une satisfaction dans la vie plus faible de ces populations (Algan et al. 2019). Notre analyse économétrique montre que le lien entre la confiance interpersonnelle et les attitudes environnementales est entièrement médiatisé par l’opinion politique des individus. Ainsi, manque de confiance interpersonnelle et vote à l’extrême droite mènent ensemble à un état d’esprit peu favorable à la protection de l’environnement.

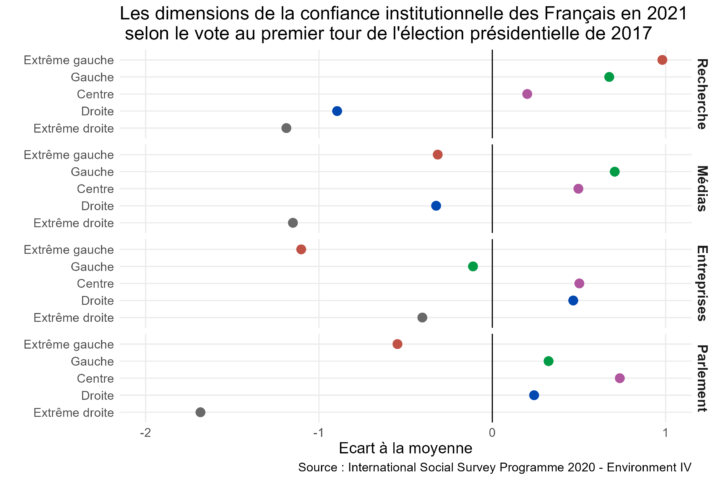

Qu’en est-il des autres dimensions de la confiance ? Toutes sont liées à l’acceptation des mesures environnementales. La confiance dans les institutions de recherche est nécessaire pour établir un consensus concernant l’impact néfaste de l’activité humaine sur l’environnement et les efforts nécessaires de réduction des émissions. La confiance dans les médias permet de s’appuyer sur une information jugée neutre et pertinente. La confiance dans les entreprises commerciales et industrielles est la condition d’une mise en place de nouveaux systèmes de production respectueux de l’environnement. Enfin la confiance dans le Parlement français est la condition de l’acceptation de la législation de protection de l’environnement.

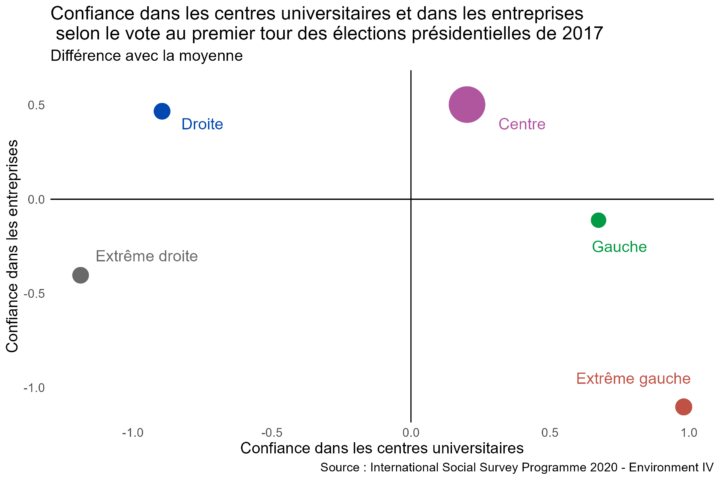

Or, les électeurs d’extrême droite se caractérisent par le niveau de confiance le plus faible dans toutes ces dimensions, à l’exception de la confiance dans les entreprises. Ces différentes facettes de la confiance institutionnelle sont d’ailleurs corrélées entre elles. Par exemple, une personne ayant peu confiance dans le parlement national aura également peu confiance dans les médias. De même, la confiance dans les centres de recherche et la confiance dans les médias sont corrélées avec la confiance interpersonnelle.

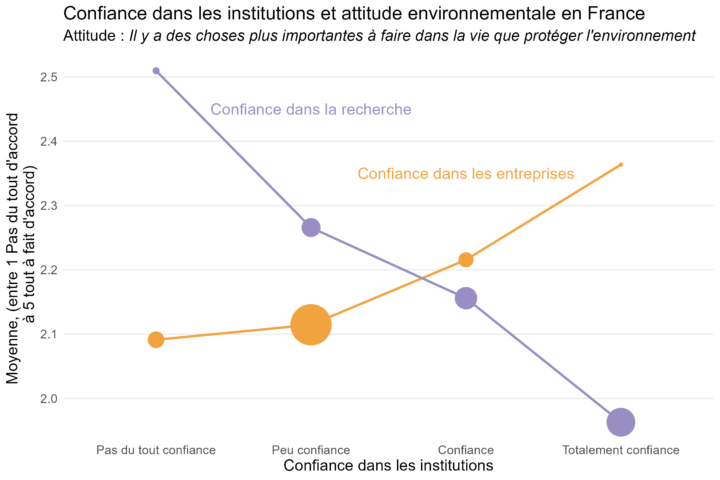

Remarquons que, pour la majorité des répondants, la confiance dans les centres de recherche universitaire et la confiance dans les entreprises entretiennent des relations opposées avec les attitudes environnementales (même à affiliation politique donnée). Ainsi, une confiance accrue dans les centres de recherche implique presque systématiquement l’adhésion à des attitudes protectrices de l’environnement (graphique 12)6. C’est le cas pour l’ensemble des attitudes étudiées7.

Le lien entre confiance institutionnelle et orientation politique peut être illustré comme dans le graphique 13 en quatre cadrans. D’une part, la droite en général, où la défiance vis-à-vis des centres de recherche est commune mais avec une divergence marquée sur la question des entreprises : l’extrême droite est défiante quand la droite modérée fait confiance aux entreprises. D’autre part, les électeurs de gauche et d’extrême gauche, qui font relativement confiance aux institutions de recherche mais peu ou pas du tout aux entreprises. Enfin, les centristes, relativement plus confiants dans l’ensemble des institutions que le reste de la population.

On saisit ainsi le triptyque que forment la confiance dans les différentes institutions à l’origine des politiques environnementales, l’acceptation sociale de ces dernières, et l’orientation politique des citoyens.

Bibliographie

Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen, et Martial Foucault. 2019. Les origines du populisme.

Blanc, Corin. 2022. « L’acceptabilité sociale des politiques environnementales avant le mouvement des Gilets jaunes », Notes de l’Observatoire du Bien-Etre, CEPREMAP, , décembre. https://www.cepremap.fr/2022/12/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2022-15-lacceptabilite-sociale-des-politiques-environnementales-avant-le-mouvement-des-gilets-jaunes/.

Forchtner, Bernhard. 2019. « Climate Change and the Far Right ». WIREs Climate Change 10 (5): e604. https://doi.org/10.1002/wcc.604.

Taniguchi, Hiromi, et Gul Aldikacti Marshall. 2018. « Trust, Political Orientation, and Environmental Behavior ». Environmental Politics 27 (3): 385‑410. https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1425275.

Ziegler, Andreas. 2017. « Political Orientation, Environmental Values, and Climate Change Beliefs and Attitudes: An Empirical Cross-Country Analysis ». Energy Economics 63 (mars): 144‑53. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.01.022.

Annexes

Vote aux élections nationales et date des enquêtes nationales

| Pays | Elections nationales | Date de l’enquête |

| Allemagne | Elections fédérales de septembre 2017 | 14.06.2021 – 18.08.2021 |

| Espagne | Elections générales de novembre 2019 | 13.03.2023 – 31.05.2023 |

| États-Unis | Elections présidentielles de 2016 | 01.12.2020 – 03.05.2021 |

| France | Elections présidentielles de 2017 | 29.04.2021 – 03.06.2021 |

| Royaume-Uni | Elections générales de décembre 2019 | 29.07.2021 – 19.08.2021 |

Tableau 1 : Vote aux élections nationales et date des enquêtes nationales

| Spectre Politique | Partis | Distribution des votes |

| Extrême gauche | Die Linke | 8.3% |

| Gauche | Buendnis 90/Die Gruenen Die Partei SPD Tierschutzpartei | 19.3 % 0.88 % 20.4 % 0.8 % |

| Centre | Freie Demokratische Partei | 6.8 % |

| Droite | CDU/CSU | 31.7 % |

| Extrême droite | AfD | 5 % |

| Spectre Politique | Partis | Distribution des votes |

| Extrême gauche | En Comu Podem Unidas Podemos Join the Basque People | 0.5 % 15.71 % 1.5 % |

| Gauche | Partido Socialista Obrero Espanol Mas Compromiso Esquerra Republicana de Catalunya Mas Pais Galican Nationalist Bloc Partido Animalista con el Medio Ambiente | 40.05 % 0.6 % 2.5 % 0.71 % 0.62 % 0.71 % |

| Centre | Ciudadanos Junts per Catalunya Basque Nationalist Party | 6.5 % 2.4 % 1.78 % |

| Droite | Partido Popular Canarian Coalition Nationalist | 16.5 % 0.17 % |

| Extrême droite | VOX | 7.2 % |

| Spectre Politique | Candidats | Distribution des votes |

| Extrême gauche | JL. Mélenchon N.Arthaud P.Poutou | 12.4 % 0.6 % 1.23 % |

| Gauche | B.Hamon J.Cheminade | 12.6 % 0.15 % |

| Centre | E.Macron | 32.26 % |

| Droite | F.Fillon J.Lassale | 13.16 % 0.84 % |

| Extrême droite | N.Dupont-Aignan F.Asselineau M.Le Pen | 3.16 % 0.38 % 10.4 % |

| Spectre Politique | Partis | Distribution des votes |

| Extrême gauche | ||

| Gauche | Labour Scottish National Party Plaid Cymru Green Party | 23.7 % 28.05 % 0.36 % 2.86 % |

| Centre | Liberal Democrats | 11.86 % |

| Droite | Conservative | 32.69 % |

| Extrême droite | UK Independence Party Brexit Party | 0.5 % 0.5 % |

| Libellé des questions | Moyenne (France) | Moyenne (Allemagne) | Moyenne (Espagne) | Moyenne (RU) | Moyenne (US) |

| Diriez-vous que vous êtes préoccupé par les questions d’environnement ? | 3.83 (0.04) (Entre 0 Pas du tout préoccupé et 5 Très préoccupé) | 3.89 (0.03) | 4.02 (0.04) | 4.16 (0.02) | 3.58 (0.05) |

| Dans quelle mesure seriez-vous prêt à payer des prix beaucoup plus élevés pour protéger l’environnement ? | 3.12 (0.06) (Entre 1 Vraiment pas prêt et 5 tout à fait prêt) | 3.1 (0.05) | 2.5 (0.05) | 3.31 (0.04) | 3.1 (0.05) |

| Dans quelle mesure seriez-vous prêt à payer des impôts beaucoup plus élevés pour protéger l’environnement ? | 2.5 (0.06) (Entre 1 Vraiment pas prêt et 5 tout à fait prêt) | 2.5 (0.05) | 2.36 (0.05) | 3.06 (0.05) | 2.8 (0.06) |

| Dans quelle mesure seriez-vous prêt à accepter une réduction de votre niveau de vie afin de protéger l’environnement ? | 3 (0.06) (Entre 1 Vraiment pas prêt et 5 tout à fait prêt) | 3.4 (0.05) | 2.65 (0.05) | 3 (0.05) | 2.9 (0.06) |

| En général diriez-vous qu’on peut faire confiance à la plupart des gens ou qu’on n’est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ? | 2.73 (0.07) (Entre 1 On n’est jamais assez prudent et 5 On peut faire confiance à la plupart des gens) | 2.9 (0.06) | 2.8 (0.05) | 3.05 (0.05) | 2.85 (0.06) |

| Sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance faites-vous, personnellement, à chacune de ces institutions ? Les centres de recherche universitaire | 6.53 (0.12) (Entre 0 Pas du tout confiance et 10 Complètement confiance | 7.25 (0.1) | 7.22 (0.09) | 7.09 (0.08) | 6.46 (0.1) |

| Sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance faites-vous, personnellement, à chacune de ces institutions ? Les médias d’information | 4.23 (0.1) (Entre 0 Pas du tout confiance et 10 Complètement confiance | 5 (0.11) | 4.2 (0.09) | 4.08 (0.09) | 4.54 (0.12) |

| Sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance faites-vous, personnellement, à chacune de ces institutions ? Les entreprises commerciales et industrielles | 4.37 (0.1) (Entre 0 Pas du tout confiance et 10 Complètement confiance | 5.02 (0.1) | 5.82 (0.09) | 5.06 (0.07) | 4.85 (0.08) |

| Sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance faites-vous, personnellement, à chacune de ces institutions ? Le Parlement National | 4.8 (0.11) (Entre 0 Pas du tout confiance et 10 Complètement confiance | 5.56 (0.12) | 4.35 (0.11) | 5.18 (0.1) | 4 (0.11) |

| Problèmes environnementaux | Distribution (France) | Distribution (Allemagne) | Distribution (Espagne) | Distribution (RU) | Distribution (US) |

| Aucun de ceux-ci | 0.04 % | 1 % | 1.9 % | 1 % | 5.7 % |

| Le changement climatique | 26.72 % | 43 % | 30 % | 51 % | 39 % |

| Les déchets nucléaires | 6 % | 6.6 % | 1.1 % | 3.6 % | 2.3 % |

| L’épuisement de nos ressources naturelles | 13.54 % | 12.1 % | 11 % | 7.6 % | 10.7 % |

| Les aliments génétiquement modifiés | 3.66 % | 5.1 % | 3 % | 2.8 % | 6.9 % |

| L’élimination des ordures ménagères | 5.49 % | 2.8 % | 2.5 % | 15 % | 5.4 % |

| Les pénuries d’eau | 7.1 % | 8.3 % | 38 % | 1 % | 4.6 % |

| La pollution de l’air | 10.1 % | 6.8 % | 5.6 % | 10 % | 8.6 % |

| La pollution de l’eau | 4.25% | 4.4 % | 3.4 % | 3.5 % | 8 % |

| Les produits chimiques et les pesticides | 22.7 % | 10 % | 4 % | 5.1 % | 8.5 % |

| Incitations | Distribution (France) | Distribution (Allemagne) | Distribution (Espagne) | Distribution (RU) | Distribution (US) |

| Mettre de lourdes amendes aux entreprises qui dégradent l’environnement | 41.23 % (0.03) | 43.5 % (0.02) | 30 % (0.02) | 39.4 % (0.02) | 37.9 % (0.02) |

| Accorder des réductions fiscales pour récompenser les entreprises qui protègent l’environnement | 35.22 % (0.02) | 45 % (0.02) | 39 % (0.02) | 37.8 % (0.02) | 41.6 % (0.02) |

| Mieux informer et éduquer les entreprises sur les avantages de la protection de l’environnement | 23.5 % (0.02) | 11.5 % (0.02) | 31 % (0.02) | 22.7 % (0.02) | 20.5 % (0.02) |

| Incitations | Distribution (France) | Distribution (Allemagne) | Distribution (Espagne) | Distribution (RU) | Distribution (US) |

| Mettre de lourdes amendes aux entreprises qui dégradent l’environnement | 20.7 % (0.02) | 18.3 % (0.02) | 11.8 % (0.01) | 15.7 % (0.02) | 12.34 % (0.02) |

| Accorder des réductions fiscales pour récompenser les entreprises qui protègent l’environnement | 29.22 % (0.02) | 48.3 % (0.02) | 32 % (0.02) | 34 % (0.02) | 39.36 % (0.02) |

| Mieux informer et éduquer les entreprises sur les avantages de la protection de l’environnement | 50.1 % (0.03) | 29.2 % (0.02) | 50.22 % (0.02) | 50.3 % (0.02) | 39.7 % (0.02) |

| Incitations | Moyenne (France) | Moyenne (Allemagne) | Moyenne (Espagne) | Moyenne (RU) | Moyenne (US) |

| Nous nous inquiétons trop au sujet de l’avenir de l’environnement et pas assez des prix et des emplois actuels | 2.36 (0.06) (Entre 0 Pas du tout d’accord et 5 Tout à fait d’accord) | 2.62 (0.06) | 3.08 (0.05) | 3.7 (0.05) | 2.59 (0.05) |

| Il est vraiment trop difficile pour quelqu’un comme moi de faire beaucoup de choses pour l’environnement | 2.4 (0.05) | 2.4 (0.05) | 2.3 (0.05) | 3.51 (0.04) | 2.6 (0.05) |

| Il y a des choses plus importantes à faire dans la vie que protéger l’environnement | 2.14 (0.05) | 2.15 (0.05) | 2.9 (0.05) | 3.78 (0.04) | 2.55 (0.05) |

| Cela ne sert à rien de faire ce que je peux pour l’environnement si les autres ne font pas de même | 2.67 (0.06) | 2.27 (0.05) | 2.8 (0.05) | 3.34 (0.04) | 2.46 (0.05) |

| Beaucoup de théories sur les menaces pesant sur l’environnement sont exagérées | 2.27 (0.05) | 2.19 (0.05) | 2.45 (0.05) | 3.88 (0.04) | 2.45 (0.06) |

- (Blanc 2022) (Ziegler 2017) (Taniguchi et Marshall 2018)

- Voir en annexe : dates des élections étudiées, classifications des partis et candidats aux élections nationales et distributions de vote des répondants. Les partis dits écologistes sont systématiquement classés comme partis de gauche.

- Les principaux partis ou candidats des catégories politiques étudiées sont notés entre parenthèses. Voir en annexe l’ensemble des partis et candidats étudiés.

- Voir (Forchtner 2019) pour une discussion sur les différents types de scepticisme des partis d’extrême droite.

- La taille des points est proportionnelle à la distribution des votes dans l’échantillon.

- La taille des points est proportionnelle à la distribution du niveau de confiance pour chaque institution.

- Voir Annexes, tableau 6, attitudes défavorables à la protection de l’environnement