Face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement français décide de placer le pays en confinement strict du 15 mars au 11 mai 2020. Pour la plupart des Français, le confinement est arrivé de manière inattendue, imposant de s’adapter très rapidement à une situation complètement inédite, chamboulant leur vie quotidienne, familiale et professionnelle.

Les résultats de l’enquête Conditions de vie et aspirations réalisée par le Crédoc pendant le confinement, du 20 avril au 04 mai soulignent des vécus très différenciés. Les jeunes ont vécu plus difficilement la période que leurs aînés du fait de l’importance des liens sociaux dans leur constitution identitaire. Alors qu’en temps normal, les 15-24 ans sortent souvent de chez eux, notamment pour voir leurs amis, ils ont souffert de devoir y renoncer, malgré l’importance des liens sociaux dans leur constitution identitaire. Habitant souvent dans de petits espaces, ils ont vu leur vie rétrécie entre quatre murs ou ont choisi pour certains de retourner vivre dans leurs familles, ce qui n’a pas été sans provoquer quelques tensions.

Les autres foyers habitant de petits logements, en liaison avec des ressources financières limitées (le logement étant le premier poste de dépenses des Français), ont également vécu difficilement la période. En revanche, au-delà des différences d’habitat, l’effet des différences de revenus a été – temporairement – gommé pendant la période.

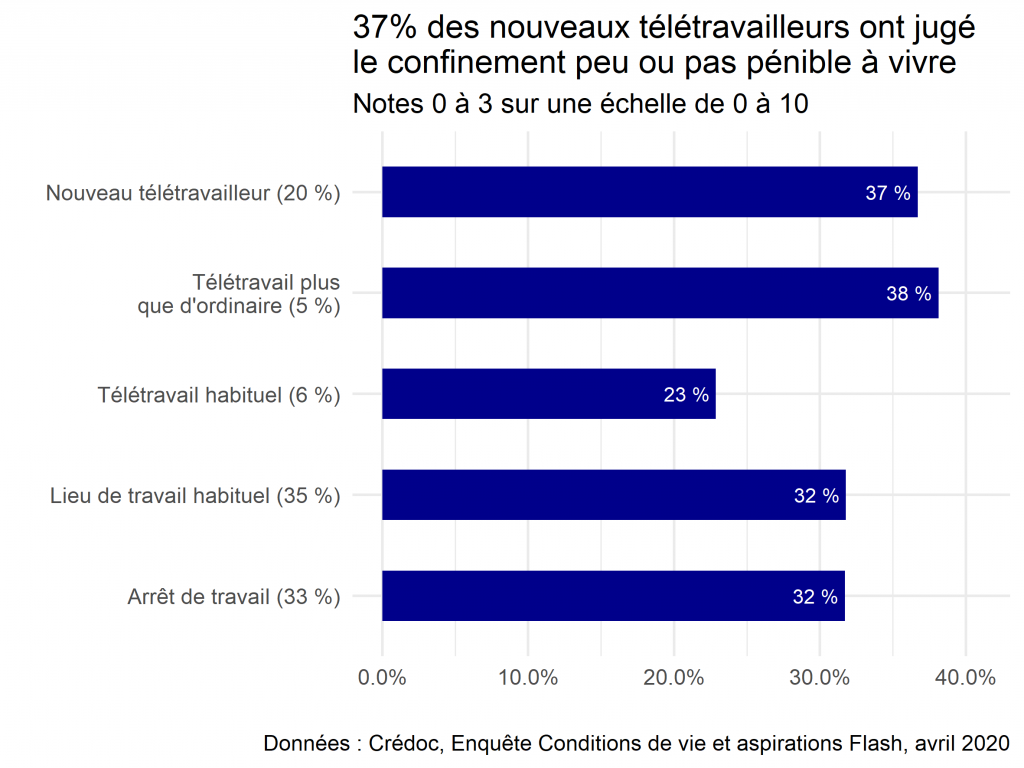

Chez les actifs, la découverte ou l’amplification du télétravail ont manifestement constitué une bonne surprise pour les personnes qui y ont eu accès, mais moins pour les personnes qui travaillaient habituellement à distance avant le confinement, qui se sont trouvées plus perturbées dans leurs habitudes.

Le choc de la crise de la covid-19 a été tel que la plupart des Français ont revisité le regard qu’ils portaient sur leur vie, et réévaluent plus positivement ses différentes dimensions. Enfin, pour une partie importante de la population, le confinement a été une pause bien vécue, permettant de profiter davantage de ses proches, d’une vie calme et sécurisante.

Dylan Alezra, Assistant de recherche Observatoire du Bien-être du Cepremap, dylan.alezra@cepremap.org

Sandra Hoibian, Directrice du pôle Évaluation et société Crédoc, hoibian@credoc.fr

Mathieu Perona, directeur exécutif de l’Observatoire du Bien-être du Cepremap, mathieu.perona@cepremap.org

Claudia Senik, Directrice scientifique de l’Observatoire du Bien-être du Cepremap Professeur à l’Université Paris-Sorbonne et à l’École d’économie de Paris, senik@pse.ens.fr

Cette note est le fruit d’une collaboration avec le Crédoc. Elle est publiée simultanément dans la collection des Notes de synthèse du Crédoc : Dylan Alezra, Sandra Hoibian, Mathieu Perona, Claudia Senik, « Heurs et malheurs du confinement », Crédoc, Note de synthèse no32, juillet 2020

Cinquante nuances de confinement

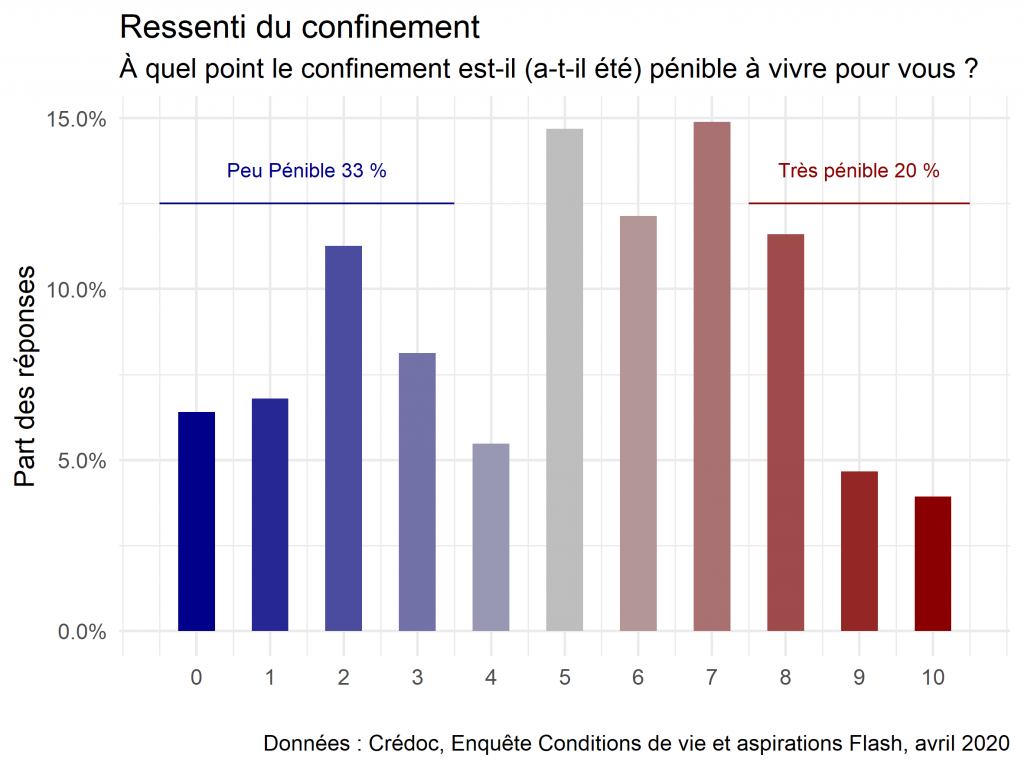

Dans notre enquête, à la question : « À quel point le confinement est-il (a-t-il été) pénible à vivre pour vous ? », les répondants étaient invités à se positionner sur une échelle de 0 (pas pénible du tout) à 10 (très pénible). Cette question fait apparaître des expériences très différentes. Pour un tiers de nos répondants, le confinement n’a pas constitué une période pénible du tout (réponses 0 à 3). À l’autre extrémité, une personne sur cinq a trouvé le confinement très pénible (réponses 8 à 10), une petite moitié des répondants se situant dans une situation intermédiaire.

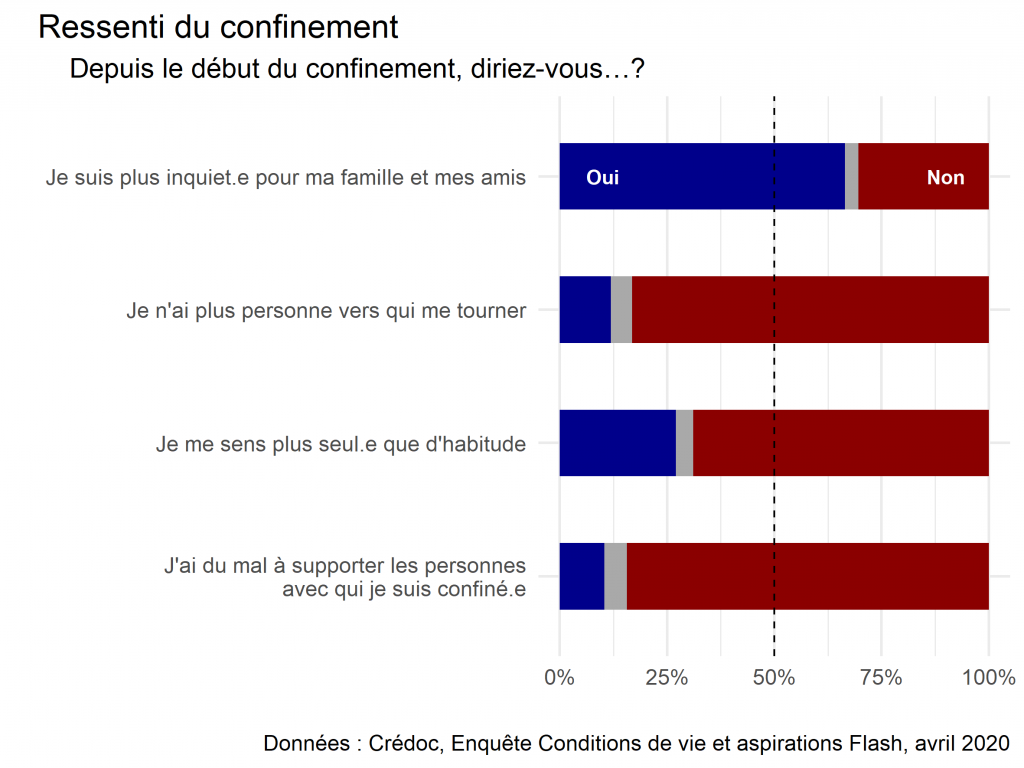

L’expérience du confinement a mêlé à la fois chez les Français des dimensions négatives et des dimensions positives. L’inquiétude pour les proches constitue le ressenti dominant, partagé par près de trois quarts des répondants.

À cette inquiétude s’ajoute le sentiment de manque de contacts sociaux. Les formes de sociabilité qui ont le plus manqué aux répondants sont les contacts avec la famille (cités en première position par 47 % des répondants, 19 % en deuxième position) et les amis (23 % en première position, 35 % en deuxième), très loin devant les voisins ou les collègues de travail.

L’interdiction de sortir de chez soi a engendré mécaniquement une perte des contacts physiques avec la famille ou les proches hors du foyer. Avant le confinement, seuls 10 % des Français voyaient très rarement leurs proches (une rencontre par mois au plus)1, et 8 % disaient éprouver souvent un sentiment de solitude2. Avec le confinement, cette proportion est passée à 18 % de notre échantillon, soit plus qu’un doublement, et plus du quart des répondants ont indiqué s’être sentis plus seuls que d’habitude. De même, 12 % des répondants ont eu l’impression de ne plus avoir personne vers qui se tourner, un désarroi fortement associé avec le sentiment de solitude.

Miroir de cette coupure des contacts physiques, 80 % des Français ont dû composer avec la présence constante d’autres personnes. 11 % de l’échantillon indiquent des tensions avec leurs compagnons de confinement (un chiffre comparable celui d’autres enquêtes3).

Une période difficile pour les jeunes

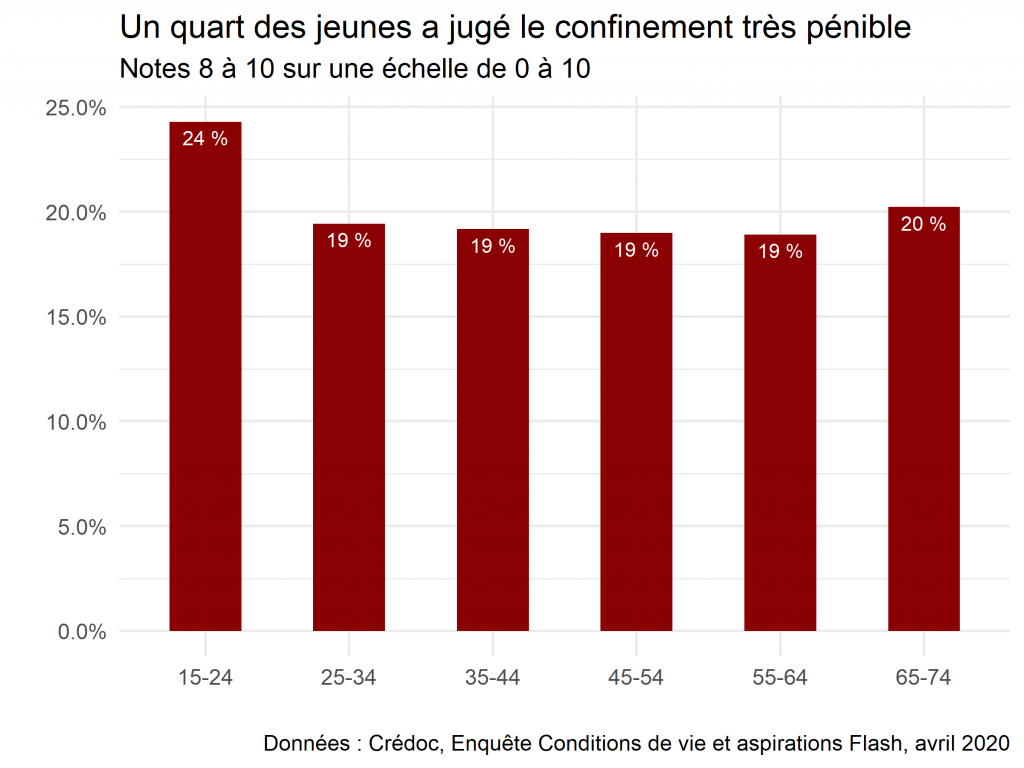

Soulignant la gravité du contexte épidémique, différents travaux scientifiques ont montré que le confinement avait constitué pour certains Français une période d’anxiété4, avec une multiplication des signes dépressifs durant le confinement5. On constate aussi des troubles du sommeil et des situations de détresse psychologique6. Certains publics ont été particulièrement affectés, au premier rang desquels les jeunes adultes et les ménages vivant dans les logements surpeuplés des banlieues modestes7. L’enquête Conditions de vie confirme, à travers ses indicateurs, que les écarts dans la perception du confinement sont particulièrement contrastés entre générations.

Pour les plus jeunes, le confinement a été particulièrement difficile. La tranche d’âge des 15-24 ans comporte la plus forte part de ceux qui ont trouvé le confinement très pénible (un peu moins d’un quart). Au-dessus de 25 ans, la part des personnes qui ont trouvé le confinement très pénible est stable, aux alentours d’une personne sur cinq. Cette stratification par âge a évidemment partie liée avec la superficie disponible, les personnes plus âgées disposant en moyenne de plus d’espace. Une comparaison toutes choses égales par ailleurs montre qu’à superficie identique, l’effet de l’âge sur l’opinion du confinement est très fort.

Au-delà des questions de surface les jeunes sont ceux qui ont, habituellement, la sociabilité amicale et à l’extérieur du domicile la plus développée, dans une période où cette sociabilité amicale est centrale dans la construction identitaire. 39 % des jeunes indiquent qu’ils se sont sentis plus seuls que d’habitude, un taux qui décroît avec l’âge et est en moyenne de 27 %. 25 % indiquent qu’ils ont eu du mal à supporter les personnes avec lesquelles ils étaient confinés contre 11 % en moyenne. La cohabitation n’a pas toujours été facile, d’autant que 12 % des moins de 25 ans sont repartis vivre temporairement chez un membre de leur famille (contre 3 % en moyenne). Les jeunes ont été plus nombreux à rester cloîtrés chez eux : 39 % sont sortis moins d’une fois par semaine contre 29 % en moyenne et 44 % déclarent ainsi avoir réduit complètement les sorties du domicile contre 39 % en moyenne : à quoi bon sortir lorsque toutes les activités de loisirs et les espaces de sociabilité (écoles, parcs, cafés) sont fermés et les interactions sociales prohibées ? 65 % des jeunes indiquent que les contacts avec leurs amis sont la forme de sociabilité qui leur ont le plus manqué contre 53 % en moyenne.

Au-delà des questions de lien social, les jeunes ont également été touchés de plein fouet par l’arrêt brutal de l’économie et en particulier la réduction des embauches, des stages et l’arrêt de facto de l’économie informelle (petits jobs comme les babysittings, etc.). Plus souvent en CDD que leurs aînés, ils ont été plus nombreux (20 %) à ne pas voir renouveler un contrat de travail (8 % en moyenne). Signe de ces difficultés, les 15-24 ans ont été 43 % à déclarer avoir souffert de maux de tête contre 33 % en moyenne, 32 % de nervosité contre 25 % en moyenne.

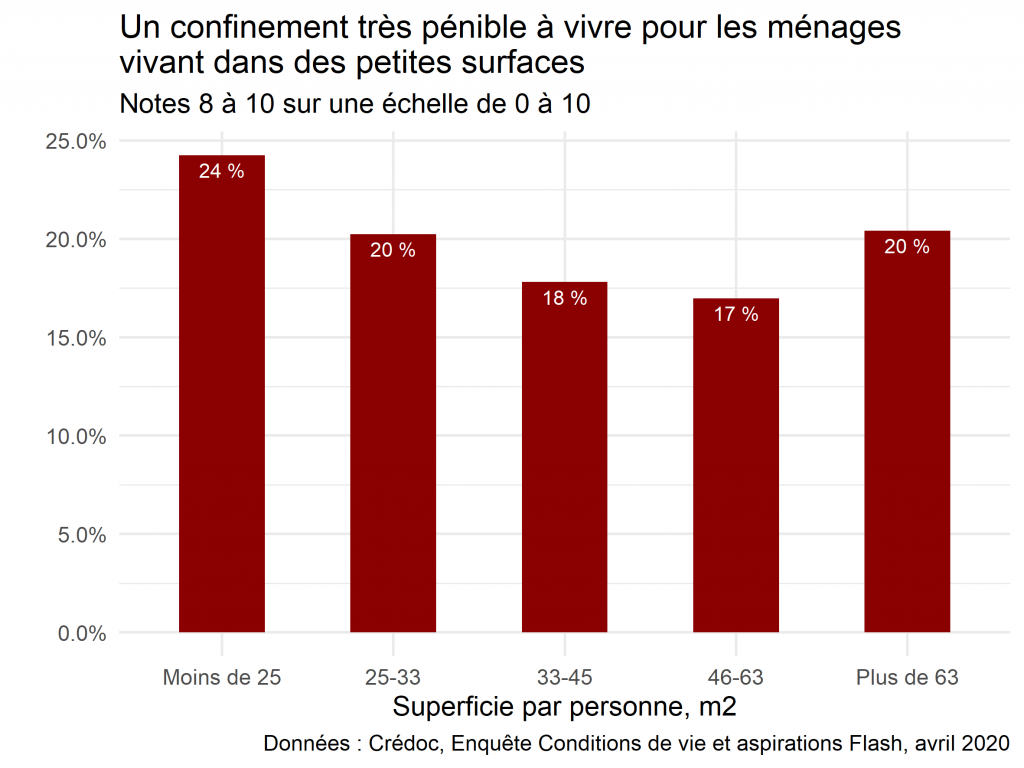

Conditions matérielles : le vrai luxe, c’est l’espace

Dans nos précédents travaux, nous avons souligné à quel point les revenus contribuaient en France au bien-être subjectif8. Pour la satisfaction dans la vie, nous avons montré que les écarts de bien être entre niveaux de diplômes s’expliquaient quasi-intégralement par des niveaux de salaire différents9. La pénibilité ressentie lors du confinement est également liée aux revenus, mais indirectement, par le truchement du logement. Les prix de l’immobilier ayant connu une hausse spectaculaire au cours des vingt dernières années, le logement est devenu un nouveau marqueur du statut social et le premier poste de dépenses des ménages10. Ainsi que le remarque l’Insee, les ménages aux niveaux de vie les plus faibles ont été plus affectés par les restrictions d’activité et ont trouvé le confinement plus pénible11. Or, ce sont ceux qui logent dans les logements les plus petits. Une analyse « toutes choses égales par ailleurs » neutralisant différents effets croisés de l’âge, du revenu, du diplôme, de la catégorie d’agglomération, etc. montre ainsi que la superficie du logement est le facteur le plus déterminant dans la pénibilité ressentie du confinement. Lorsque nous comparons des ménages aux logements similaires, l’effet des différences de revenu devient pratiquement insignifiant. En limitant certaines consommations, le confinement a ainsi neutralisé des différences de revenu, mais mis en évidence les écarts liés à la superficie de la résidence principale.

Nous avons ainsi réparti les ménages de notre enquête en cinq quintiles suivant la superficie disponible par membre du ménage. Un cinquième des répondants ont disposé de moins de 25 m2 par personne durant le confinement, tandis que le cinquième le mieux loti disposait de plus de 63 m2 par personne12. La part des personnes qui ont trouvé le confinement peu pénible augmente clairement avec l’espace disponible, passant d’une personne sur quatre parmi les ménages les plus à l’étroit à 40 % des répondants pour les ménages disposant d’une surface entre 46 m2 et 63 m2 par personne. La proportion de personnes ayant trouvé le confinement très pénible suit une trajectoire inverse, quoique moins prononcée.

En revanche, à superficie comparable, habiter une maison ou un appartement, ou encore disposer de la présence d’un balcon ou d’un jardin, ne semble avoir joué qu’un rôle secondaire dans la pénibilité ressentie. D’autres travaux convergent pour montrer l’importance l’espace disponible13 et davantage que l’accès à un espace extérieur, l’accès à des espaces verts semble avoir été important14. Pour autant les projets de déménagement, et le rêve d’habiter en pavillon individuel, dans des espaces moins urbanisés est resté complètement stable.

Confinés, avec qui ?

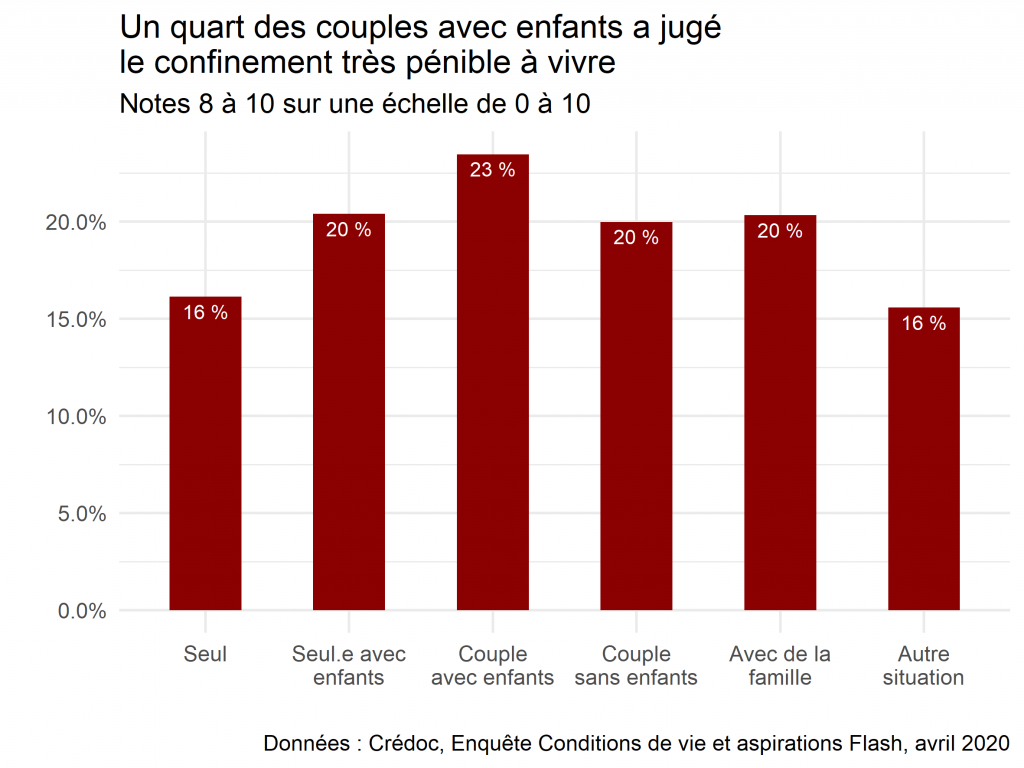

La nécessité de s’occuper des enfants, et en particulier le suivi scolaire, a largement figuré parmi les préoccupations des Français pendant le confinement. Dans l’ensemble, les ménages avec enfants ont été un peu plus nombreux à trouver la période très pénible. En miroir, les personnes seules ont plutôt mieux vécu le confinement.

À situation économique égale, par rapport aux personnes seules, les couples avec enfants ont une plus forte propension à avoir souffert du confinement, tout comme ceux qui hébergent d’autres membres de leur famille, surtout parmi les couples chez lesquels la personne répondant au sondage était en emploi au moment de l’enquête.

À quelque chose malheur est bon

Mais tout n’a pas été sombre dans cette période où l’extraordinaire est devenu la règle. Le choc de la crise de la covid-19 est tel que la plupart des Français ont revisité le regard qu’ils portaient sur leur vie, et ré-évalué plus positivement ses différentes dimensions. L’exemple du logement est frappant. Alors que chacun est contraint de rester confiné entre quatre murs, les individus se disent qu’ils ne sont, finalement, pas si mal lotis. Ainsi le taux de satisfaction par rapport au cadre de vie entourant le logement progresse (+3 pts entre janvier et avril 2020), les charges financières de logement sont jugées plus supportables (+11 pts) compte tenu du « service » rendu, et la proportion de personnes jugeant la surface de leur logement habituel « suffisante pour leur famille » gagne également +3 pts.

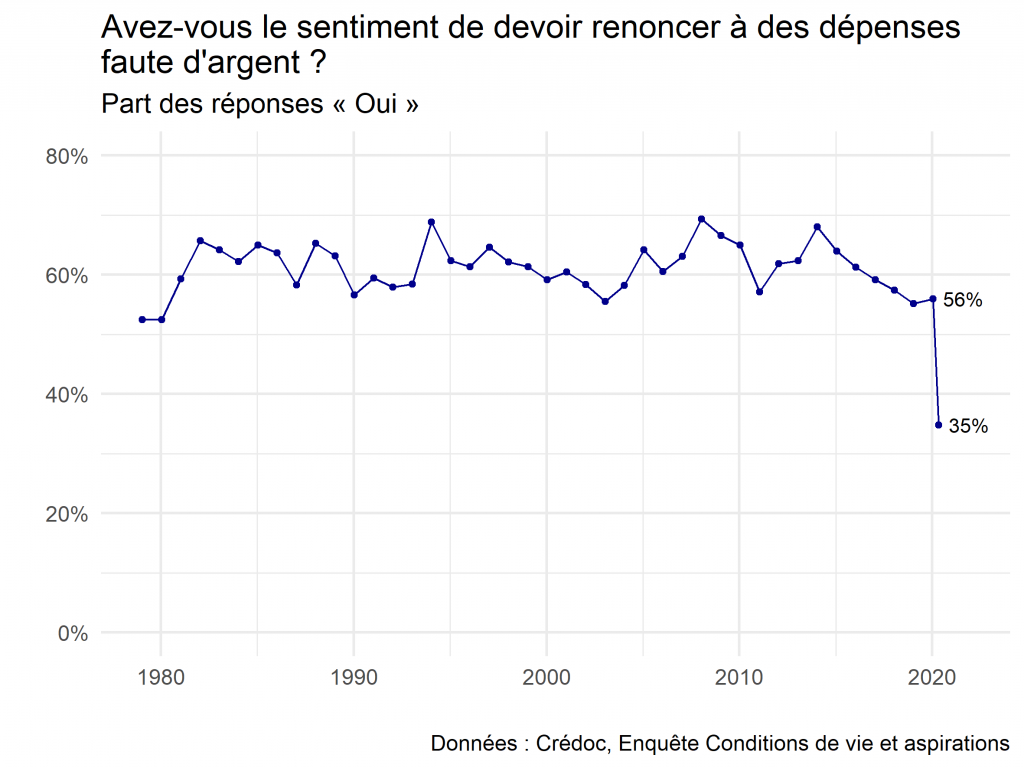

Sur le plan financier, les dépenses « non essentielles », celles que l’on réalise pour «rester » dans le coup d’une société où la consommation joue un rôle symbolique et statutaire important, sont mécaniquement freinées. Et alors que depuis quarante le sentiment de restriction lié à un manque de moyens financiers évolue dans un couloir concernant entre 50 % et 60 % des consommateurs, le confinement marque une baisse brutale de celui-ci : 56 % des Français avaient le sentiment devoir renoncer à des dépenses faute d’argent en janvier, le taux chute à 35 % pendant le confinement soit moins 21 points.

Dans la même veine, le sentiment de déclassement marque le pas. Rappelons que la proportion de personnes se considérant « privilégiées », « gens aisés » ou « classe moyenne supérieure » est passée de 40 % en 1999 à 27 % au début 2020. Cette proportion remonte de 3 points. La tornade économique, sanitaire est telle que l’on a davantage le sentiment d’appartenir au bon côté de l’échelle sociale. D’autres études montrent, dans la même dynamique, que la part des personnes qui s’estiment en très bonne santé a grimpé à 25 % pendant le confinement, contre 19 % en 201915.

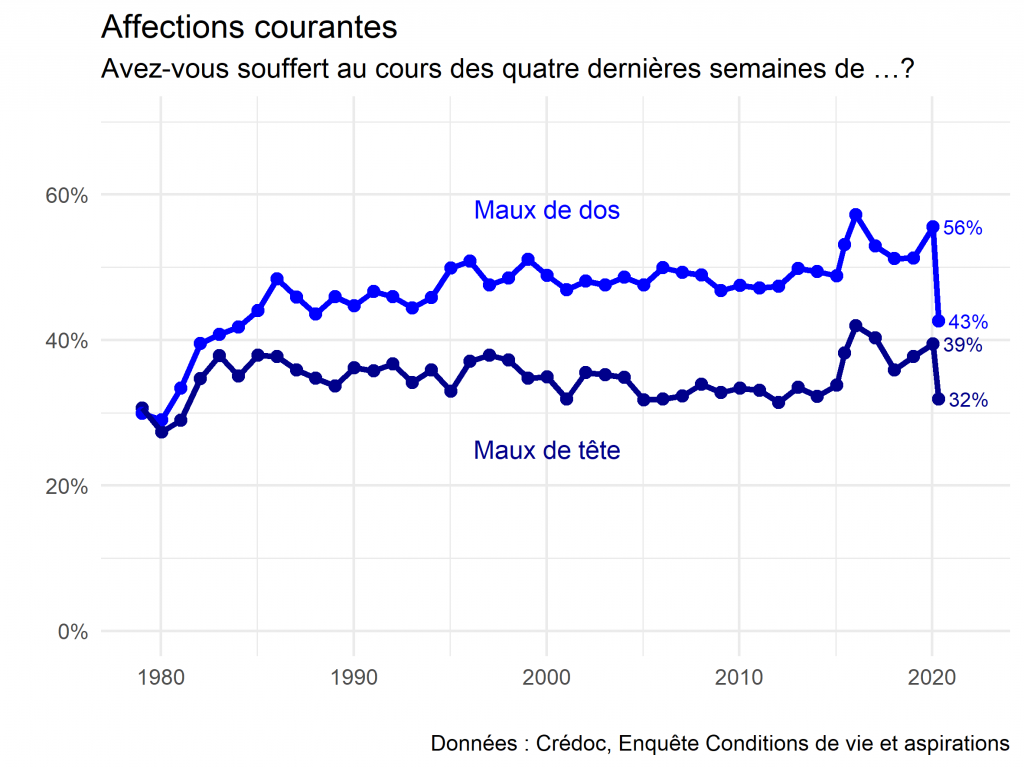

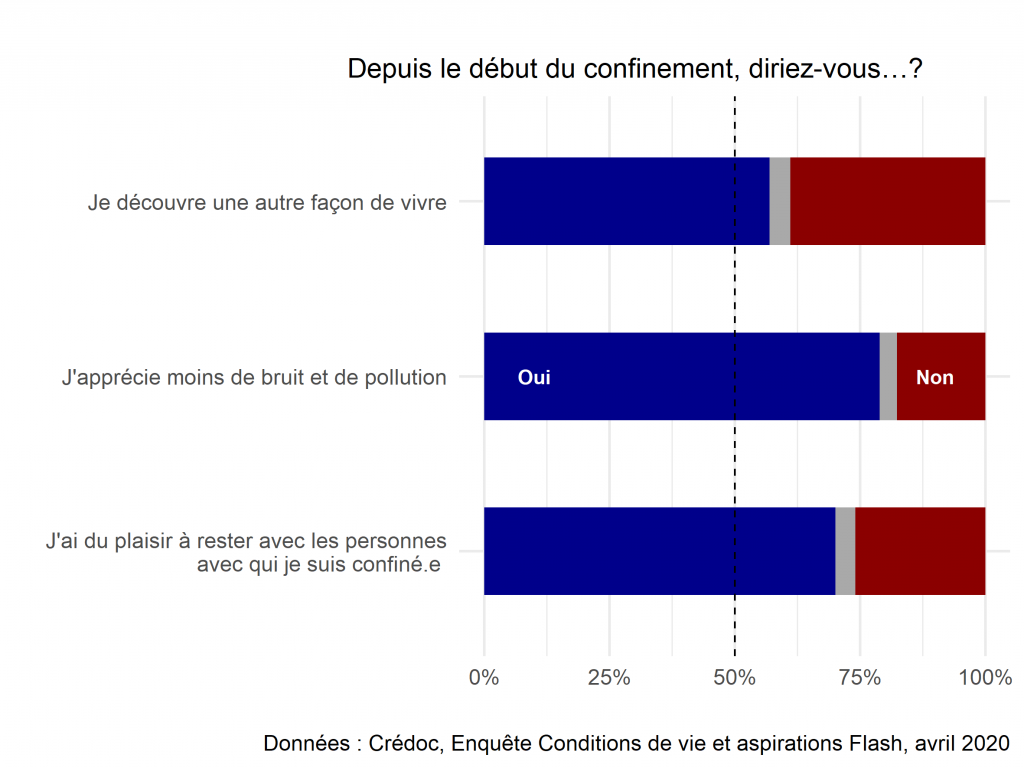

Au-delà de cette réévaluation, le confinement a pu être apprécié pour différentes raisons. Si 11 % évoquent des tensions avec les personnes avec lesquelles elles ont été confinées, 70 % disent avoir éprouvé du plaisir à rester avec elles. Trois quarts de notre panel déclare aussi avoir apprécié la réduction du bruit et de la pollution liée à l’arrêt d’une partie de l’économie et la réduction drastique des transports. Passer du temps en famille, éviter des temps de transports fatigants, profiter du calme et de la baisse des nuisances sonores, se sentir protégé en restant chez soi et bénéficier de la sécurité d’une protection sociale financière « garantie » (chômage partiel, soutien aux indépendants, etc.) a pu procurer une pause appréciée par certains. L’enquête Conditions de vie révèle ainsi une baisse inédite des maux psycho-sociaux suivis depuis quarante ans.

Par exemple, la proportion de personnes indiquant avoir souffert de maux de dos au cours des quatre dernières semaines a chuté de 13 points entre janvier et avril 2020, celle des personnes déclarant avoir souffert de maux de tête de 7 points. Le cocon du domicile a pu ainsi rassurer au niveau sanitaire par rapport aux risques de contamination, mais également possiblement au niveau professionnel (stress, risque de perte d’emploi), ou sociétal (accidents de voiture, vols, agressions dans la rue qui, avec le confinement, ont chuté brutalement).

L’écart ressenti par des personnes en situation de vulnérabilité (décrocheurs scolaires, chômeurs, personnes à mobilité réduite, …) s’est aussi- temporairement – réduit sous l’effet de la mise à l’arrêt de la société. Au total, plus de la moitié des personnes interrogées considèrent que le confinement a été une occasion de découvrir une autre manière de vivre.

Le bouleversement du travail

Parmi les changements massifs, le confinement a représenté un bouleversement de la vie professionnelle des personnes en emploi. Comme d’autres études, nous observons trois grandes situations d’importance semblable16. Un gros tiers des personnes en emploi avant le confinement a continué de se rendre sur son lieu de travail habituel. Les adaptations nécessaires au travail lui-même ainsi que l’inquiétude quant au risque d’être contaminé sur le lieu de travail expliquent sans doute que ces travailleurs aient été un peu plus nombreux que la moyenne à trouver la situation très pénible.

Un autre tiers des personnes en emploi a arrêté de travailler. Parmi ces 33 % de personnes en arrêt de travail, 22 % le sont en raison d’un chômage partiel, et 11 % pour s’occuper de leurs enfants. Le ressenti de ces personnes quant à la pénibilité du confinement correspond au ressenti moyen de la population dans son ensemble. Le dernier tiers de l’ensemble est formé par les personnes qui ont travaillé à distance, et c’est au sein de ce groupe que nous observons les plus forts contrastes. Les personnes qui ne télétravaillaient pas avant le confinement et qui ont découvert ce mode d’activité – un peu plus de la moitié des travailleurs à distance, sont plus nombreux à l’avoir trouvé peu pénible. Le constat est similaire pour celles et ceux qui connaissaient déjà un télétravail partiel, qui est devenu le mode de travail quotidien. Pour ces groupes, le passage au télétravail a représenté un facteur positif, améliorant très significativement leur expérience du confinement par rapport au reste de la population. Cette amélioration est d’autant plus notable qu’il ne s’agissait pas là d’une situation normale de télétravail : il a souvent fallu composer avec la présence inhabituelle des enfants et d’un conjoint pouvant lui aussi télétravailler et avec des outils informatiques qui n’étaient pas prévus pour un basculement complet en travail à distance. Notons que ce ressenti a été ponctuel et pourrait ne pas être le même à long terme, notamment en lien avec les risques psychosociaux liés à un possible affadissement du collectif.

À l’inverse, les personnes qui télétravaillaient déjà avant le confinement ont plus mal vécu cette période. Il s’agit pour partie d’un effet d’âge. Mais au-delà, habitués à une situation de télétravail seuls dans leur domicile, sans présence de tiers, leur quotidien a été bouleversé : partage des outils numériques, des espaces communs, présence des enfants inhabituelle, et ils ont possiblement été plus sensibles à la fermeture des lieux de sociabilités que les autres télétravailleurs.

À propos de l’enquête

Cette note a été élaborée à partir de l’enquête annuelle Conditions de vie et aspirations, dispositif existant depuis 1978. L’enquête a été réalisée en ligne auprès d’un échantillon représentatif de la population âgée de 15 ans et plus, résidente en France métropolitaine, en Corse et dans les DOM. L’échantillon est structuré de la façon suivante : Grande région (12 modalités), Sexe, Age (5 modalités), Profession – catégorie sociale (8 modalités), Taille d’agglomération (9 modalités), Type de logement (individuel ou collectif). Les quotas sont déterminés à partir des données du recensement de la population le plus récent, redressées par les derniers résultats disponibles de l’enquête Emploi et du bilan démographique de l’Insee.

Une vague a été menée, en janvier 2020. À celle-ci a été ajoutée une vague exceptionnelle, dite « flash » a menée du 20 avril au 4 mai, 3 semaines après le début du confinement, et 8 jours avant le début du déconfinement, dans laquelle l’Observatoire du bien-être du Cepremap a inséré des questions spécifiques.

Bibliographie

Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Claudia Senik, Amory Gethin, Thanasak Jenmana, et Mathieu Perona. Les Français, le bonheur et l’argent. Opuscules du CEPREMAP 46. Paris, France: Éditions rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure, 2018. https://www.cepremap.fr/publications/les-francais-le-bonheur-et-largent/.

Babès, Mélanie, Régis Bigot, et Sandra Hoibian. « Les dommages collatéraux de la crise du logement sur les conditions de vie de la population ». Cahier de recherche du Crédoc, no 281 (s. d.). https://www.credoc.fr/publications/les-dommages-collateraux-de-la-crise-du-logement-sur-les-conditions-de-vie-de-la-population-collateral-damages-of-the-housing-crisis-to-the-living-conditions-of-the-population.

Beasley, Elizabeth, et Mathieu Perona. « Dimensions de la solitude en France ». Note de l’Observatoire du Bien-être du CEPREMAP, no 2020‑01 (6 janvier 2020). https://www.cepremap.fr/2020/01/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2020-01-dimensions-de-la-solitude-en-france/.

Beasley, Elizabeth, Mathieu Perona, et Madeleine Péron. « Diplôme, revenus et confiance ». Note de l’Observatoire du Bien-être du CEPREMAP, no 2018‑06 (5 novembre 2018). https://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/.

Brouard, Sylvain. « Les Effets du coronavirus sur l’emploi et ses caractéristiques en France ». Note Attitudes on COVID-19 -A comparative study, SciencesPo CEVIPOF, no 1 (avril 2020): 4, http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/SylvainBROUARD_COVID19-note1.pdf.

Brouard, Sylvain, et Pavlos Vassilopoulos. « Les effets sanitaires invisibles ». Note Attitudes on COVID-19 -A comparative study, SciencesPo CEVIPOF, no 5 (avril 2020), https://www.sciencespo.fr/cevipof/attitudesoncovid19/wp-content/uploads/2020/04/N5_Effets_sanitaires_invisibles.pdf.

Consortium COCONEL. « Confinement – Conditions de vie ». COronavirus et CONfinement : Enquête Longitudinale, Note de synthèse, no Vague 1 (s. d.). https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/Note-n1-confinement-conditions-de-vie.pdf.

———. « Confinement – Impact santé mentale ». COronavirus et CONfinement : Enquête Longitudinale, Note de synthèse, no Vague 2 (s. d.). https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/Note-n2-impact-sante-mentale.pdf.

Donnat, Olivier. Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique : enquête 2008. Directin de la prospective et des statistiques France. Ministère de la Culture et de la Communication. Département des études. Paris, France : la Découverte : Ministère de la Culture et de la Communication, 2009.

Ferragina, Emanuele, Carlo Barone, Emily Helmeid, Stefan Pauly, Ettore Recchi, Mirna Safi, Nicolas Sauger, et Jen Schradie. « Dans l’œil du cyclone. La société française après un mois de confinement ». Zenodo, 4 mai 2020. https://doi.org/10.5281/zenodo.3784110.

Foucault, Martial, et Vincenzo Galasso. « Working after Covid-19: Cross-Country Evidence from Real-Time Survey Data ». Note on Attitudes TowardsCOVID-19 -A Comparative Study, SciencesPo CEVIPOF, no 9 (mai 220apr. J.-C.): 33, https://www.sciencespo.fr/cevipof/attitudesoncovid19/wp-content/uploads/2020/05/Note9_FOUCAULT_GALASSO_ENG.pdf.

Gandré, Coralie, Magali Coldefy, et Thierry Rochereau. « Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le confinement ». Questions d’économie de la santé, no 249 (juin 2020). https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/249-les-inegalites-face-au-risque-de-detresse-psychologique-pendant-le-confinement-premiers-resultats-enquete-coclico.pdf.

Gleizes, François, Sébastien Grobon, et Stéphane Legleye. « 3 % des individus isolés de leur famille et de leur entourage : un cumul de difficultés socioéconomiques et de mal-être ». INSEE Première, no 1770 (septembre 2019). https://www.insee.fr/fr/statistiques/4205228.

Lambert, Anne, Joanie Cayouette-Remblière, Élie Guéraut, Catherine Bonvalet, Violaine Girard, Guillaume Le Roux, et Laetitia Langlois. « Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français ». Note de synthèse COCONEL. Paris: INED, mai 2020. https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALIT%C3%89S/Covid19/note-synthese-Cocovi-finale.pdf.

Recchi, Ettore, Emanuele Ferragina, Emily Helmeid, Stephan Pauly, Mirna Safi, Nicolas Sauger, et Jen Schradie. « Confinement pour tous, épreuve pour certains Les résultats de la première vague d’enquête du projet CoCo ». Zenodo, 20 avril 2020. https://doi.org/10.5281/zenodo.3757813.

Safi, Mirna, Philippe Coulangeon, Olivier Godechot, Emanuele Ferragina, Emily Helmeid, Stefan Pauly, Ettore Recchi, Nicolas Sauger, et Jen Schradie. « La vie entre quatre murs : travail et sociabilité en temps de confinement ». Zenodo, 22 mai 2020. https://doi.org/10.5281/zenodo.3839288.

- Gleizes, François, Sébastien Grobon, et Stéphane Legleye. « 3 % des individus isolés de leur famille et de leur entourage : un cumul de difficultés socioéconomiques et de mal-être ». INSEE Première, no 1770 (septembre 2019).

- Beasley, Elizabeth, et Mathieu Perona. « Dimensions de la solitude en France ». Note de l’Observatoire du Bien-être du CEPREMAP, no 2020‑01 (6 janvier 2020).

- Lambert, Anne, Joanie Cayouette-Remblière, Élie Guéraut, Catherine Bonvalet, Violaine Girard, Guillaume Le Roux, et Laetitia Langlois. « Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français ». Note de synthèse COCONEL. Paris: INED, mai 2020.

- Gandré, Coralie, Magali Coldefy, et Thierry Rochereau. « Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le confinement ». Questions d’économie de la santé, no 249 (juin 2020).

- Brouard, Sylvain, et Pavlos Vassilopoulos. « Les effets sanitaires invisibles ». Note Attitudes on COVID-19 – A comparative study, SciencesPo CEVIPOF, no 5 (avril 2020).

- Consortium COCONEL. « Confinement – Impact santé mentale ». COronavirus et CONfinement : Enquête Longitudinale, Note de synthèse, Vague 2 (avril 2020).

- Consortium COCONEL. « Confinement – Conditions de vie ». COronavirus et CONfinement : Enquête Longitudinale, Note de synthèse, Vague 1 (avril 2020).

- Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Claudia Senik, Amory Gethin, Thanasak Jenmana, et Mathieu Perona. Les Français, le bonheur et l’argent. Opuscules du CEPREMAP 46. Paris, France : Éditions rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure, 2018.

- Beasley, Elizabeth, Mathieu Perona, et Madeleine Péron. « Diplôme, revenus et confiance ». Note de l’Observatoire du Bien-être du CEPREMAP, no 2018‑06 (5 novembre 2018).

- Babès, Mélanie, Régis Bigot, et Sandra Hoibian. « Les dommages collatéraux de la crise du logement sur les conditions de vie de la population ». Cahier de recherche du Crédoc, no 281 (décembre 2011).

- Le niveau de vie est calculé comme le revenu disponible du ménage, divisé le nombre d’unités de consommation du ménage (1 pour le premier adulte, 0,5 pour les autres personnes de plus que 14 ans, 0,3 pour les moins de 14 ans). Cela permet de mieux rendre comparer des ménages de revenus équivalents mais de composition différente.

- Il s’agit ici essentiellement de la résidence principale. Dans notre échantillon, seuls 4 % des répondants étaient confinés ailleurs que dans leur domicile habituel.

- Safi, Mirna, Philippe Coulangeon, Olivier Godechot, Emanuele Ferragina, Emily Helmeid, Stefan Pauly, Ettore Recchi, Nicolas Sauger, et Jen Schradie. « La vie entre quatre murs : travail et sociabilité en temps de confinement ». Zenodo, 22 mai 2020.

- Recchi, Ettore, Emanuele Ferragina, Emily Helmeid, Stephan Pauly, Mirna Safi, Nicolas Sauger, et Jen Schradie. « Confinement pour tous, épreuve pour certains Les résultats de la première vague d’enquête du projet CoCo ». Zenodo, 20 avril 2020.

- Ferragina, Emanuele, Carlo Barone, Emily Helmeid, Stefan Pauly, Ettore Recchi, Mirna Safi, Nicolas Sauger, et Jen Schradie. « Dans l’œil du cyclone. La société française après un mois de confinement ». Zenodo, 4 mai 2020.

- Brouard, Sylvain. « Les Effets du coronavirus sur l’emploi et ses caractéristiques en France ». Note Attitudes on COVID-19 – A comparative study, SciencesPo CEVIPOF, no 1 (avril 2020) : 4.