Un grand nombre de Français vivent dans une situation plus ou moins prononcée d’isolement social. 12 % des Français de seize ans passent régulièrement une semaine sans aucun contact avec leurs amis et leur famille, et 3 % plusieurs semaines. En septembre dernier, l’Insee a dressé un portrait socio-économique des personnes isolées, c’est-à-dire ayant peu ou pas de contacts avec leur famille et leurs amis. Ce travail montrait que l’isolement est associé à des indicateurs de fragilité économique, ainsi qu’à un bien-être fortement dégradé.

Dans la lignée de leur travail, nous réalisons un portrait similaire, et croisé avec le leur, en nous intéressant aux personnes qui déclarent se sentir très souvent seules. Cette appréhension subjective de solitude ne recouvre que partiellement celle d’isolement, et nous donne à voir des segments de la population qui souffrent de solitude quand bien même ils entretiennent autant voire plus que la moyenne des contacts réguliers avec leur entourage.

Notre analyse met ainsi en évidence que certaines de ces poches de solitude, à l’exemple des cités et grands ensembles, se situent dans des zones denses de la société, et procèdent de l’accumulation dans certains lieux ou populations des difficultés financières et sociales – exacerbées par le sentiment de n’avoir personne vers qui se tourner en cas de besoin. Au-delà de ces effets d’accumulation, nous mettons également en évidence des populations et lieux où la composition socio-démographique n’épuise pas la prévalence du sentiment de solitude, attestant de facteurs supplémentaires de fragilisation du lien social.

Nous ajoutons également à l’analyse l’impact de l’isolement et de la solitude sur la satisfaction dans la vie et la confiance interpersonnelle, dont nous avons montré qu’elles structurent le paysage politique français. La solitude pèse lourdement sur la satisfaction, alimentant la tentation contestataire, tandis qu’isolement comme solitude pèsent sur notre capacité à faire confiance à autrui.

Auteurs :

Elizabeth Beasley, chercheuse à l’Observatoire du Bien-être du Cepremap

Mathieu Perona, directeur exécutif de l’Observatoire du Bien-être du Cepremap

Introduction

En septembre dernier, l’Insee dressait un important tableau de l’isolement en France (Insee Première no1770, Gleizes, Grobon, et Legleye (2019)). En s’appuyant sur la fréquence des contacts avec les amis et la famille, l’Insee montre que la perte de contact s’accompagne d’une situation socio-économique dégradée, d’une difficulté accrue à obtenir de l’aide en cas de besoin, et d’un bien-être dégradé dans à peu près toutes ses dimensions. Le profil-type de la personne isolée est ainsi un homme, relativement âgé, faiblement qualifié, aux revenus faibles, et vivant dans l’agglomération parisienne. Ce profil correspond d’ailleurs à celui dressé par le Crédoc pour la Fondation de France (Crédoc (2019)).

En regard de cette analyse adossée à une mesure objective de la fréquence des contacts, nous dressons ici un portrait des Français atteints par la solitude, entendue comme le sentiment de se sentir seul la plupart du temps ou tout le temps. Les deux dimensions ont naturellement partie liée, mais le paysage de la solitude ne recouvre que partiellement celui de l’isolement – et de fait, 62 % des personnes qui se disent seules ne sont pas isolées au sens de l’Insee. Comme pour l’isolement, la solitude est associée à une situation socio-économique dégradée, à la difficulté d’obtenir de l’aide et au mal-être. Toutefois, nous mettons en évidence des groupes pour lesquels les deux dimensions divergent. Ainsi, les parents isolés se sentent-ils très souvent seuls, alors qu’ils ne sont pas plus isolés que la moyenne, et pour toutes les classes d’âge, les femmes sont moins isolées, mais plus touchées par le sentiment de solitude. Ainsi, le profil-type de la personne souffrant de solitude est-il celui d’une femme, plutôt âgée, au chômage, seule ou parent isolé, vivant dans un milieu urbain.

Dans la lignée du récent ouvrage Les origines du populisme (Algan et al. (2019)) nous mettons également en évidence un effet différencié de ces deux formes de perte de relation aux autres : le sentiment de solitude pèse d’abord sur la satisfaction de vie, tandis que l’isolement semble se nourrir et entretenir la défiance à l’égard des autres.

Isolement et solitude : liées, mais différents

Au sens où nous l’entendons – la part de personnes qui déclarent se sentir seules la plupart du temps ou tout le temps, la solitude touche 8 % des Français, soit autour de 5 millions de personnes – à mettre en regard des 3 % d’isolés dans la définition de l’Insee.

Le manque de contact avec les amis et les proches – l’Insee définit l’isolement comme le fait d’avoir moins d’un contact par mois, physique ou à distance – favorise évidemment le sentiment de solitude : ainsi que le relève l’Insee, les personnes isolées ont 2,5 fois plus de chances de se déclarer seules que les non-isolées, toutes choses égales par ailleurs. Pour autant, comme nous l’avons dit, la majorité des personnes qui se sentent seules ne sont pas isolées.

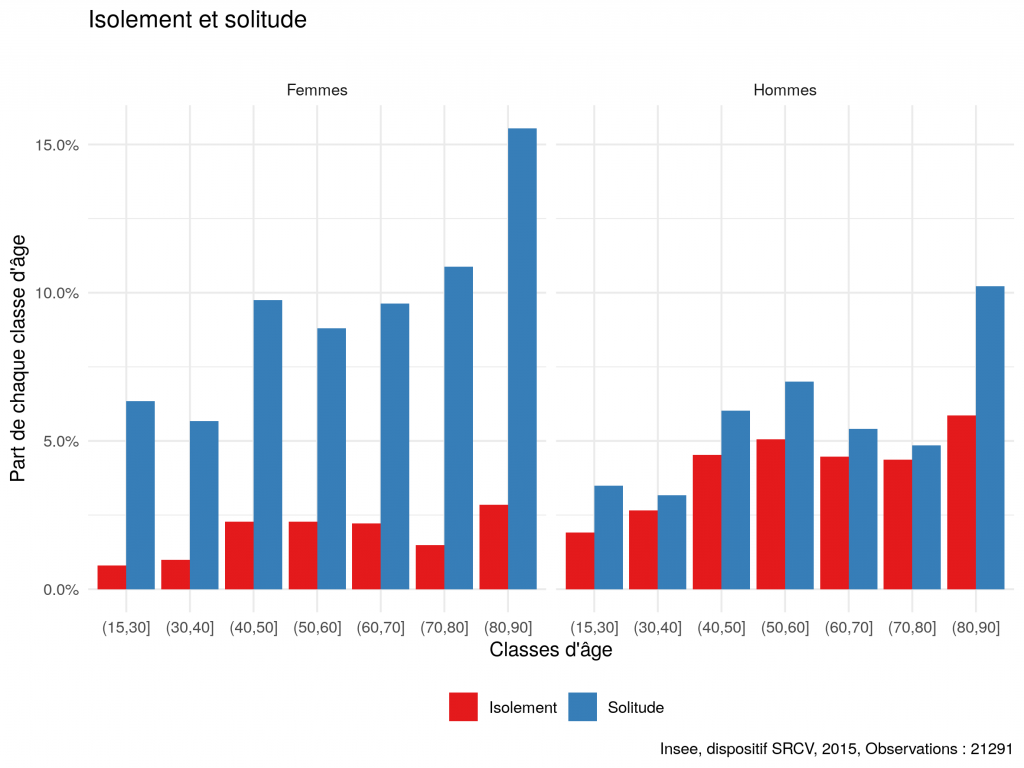

Cet écart entre les deux dimensions est particulièrement sensible chez les femmes (Figure 1). Pour chaque classe d’âge, les femmes sont tout à la fois moins isolées que les hommes, et déclarent pourtant plus souvent se sentir seules.

Sur le plan de l’isolement, femmes et hommes sont en moyenne également isolés de leurs amis, quelle que soit la classe d’âge. C’est sur l’isolement vis-à-vis de la famille que se joue l’écart : pour chaque classe d’âge, la part de femmes isolées de leur famille est de 4 à 5 points de pourcentage supérieure à celle des hommes.

Nous avions relevé dans une de nos précédentes notes (Péron, Perona, and Senik 2019, Figure 9) que la part des personnes éprouvant un sentiment de solitude est globalement stable sur une bonne partie de la vie, et n’augmente significativement qu’à partir de 75 ans. La Figure 1 montre que cette dynamique d’ensemble recouvre de fortes différences entre hommes et femmes. La proportion de femmes qui se sentent seules augmente à partir de 40 ans, pour dépasser 15 % chez les femmes de plus de 80 ans. Chez les hommes aussi, les plus de 80 ans sont les plus nombreux à se sentir seuls, mais la répartition chez les moins de 80 ans a une forme plus plate, avec une bosse dans la cinquantaine. Cette prévalence de la solitude chez les personnes âgées pèse naturellement sur leur bien-être. Dans le cas britannique, l’isolement constitue même le principal facteur de mal-être chez les personnes âgées (Clark et al. (2018)).

Fragilités socio-économiques

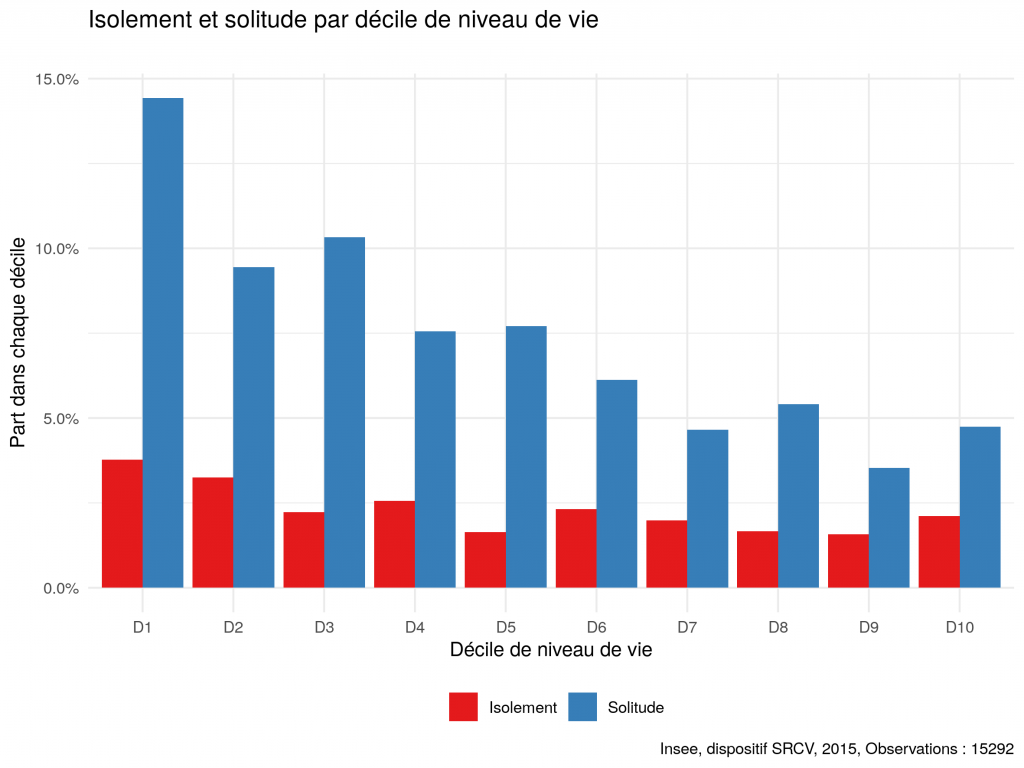

Comme l’isolement, la solitude est associée à un ensemble de facteurs de fragilité socio-économiques. Sur le seul plan du niveau de vie, solitude et isolement sont plus fréquents chez les plus pauvres, et leur fréquence diminue avec le niveau de vie (Figure 2). L’écart entre les extrémités de la distribution des niveaux de vie est toutefois plus marqué pour le sentiment de solitude que pour celui d’isolement. Le décile le plus élevé de niveau de vie compte ainsi 5 % de personnes qui se sentent très seules, soit seulement deux points de pourcentage de moins que dans l’ensemble de la population.

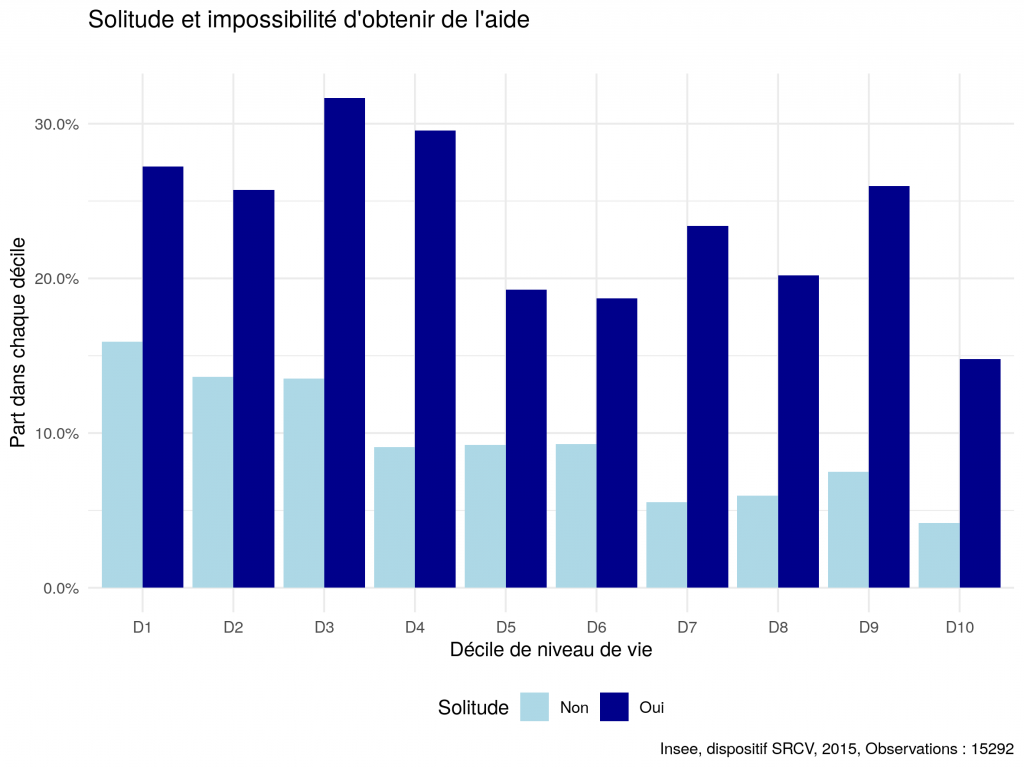

Outre sa relation avec le revenu, la perte des liens sociaux a des effets tangibles sur la capacité des personnes à faire appel à leur famille ou à leur entourage en cas de coup dur. L’Insee relève ainsi que parmi les personnes qui ont eu besoin d’une aide morale ou matérielle l’année passée, 91 % l’ont obtenue de leur amis ou de leur familles parmi les personnes qui ne sont pas isolées, et seulement 61 % chez les personnes isolées. On observe le même phénomène lorsqu’on passe à des dimensions subjectives, à savoir la solitude et le sentiment de ne pas pouvoir obtenir de l’aide si le cas se présentait. La Figure 3 montre ainsi que la part des personnes qui pensent qu’elles ne recevraient pas d’aide de leurs amis ou de leur famille en cas de besoin est plus importante parmi les personnes qui se sentent seules. Comme le montre également la Figure 3, le sentiment de ne pas pouvoir obtenir d’aide diminue nettement avec le niveau de vie chez les personnes qui ne se sentent pas seules, mais beaucoup moins chez les personnes seules.

Seules mais pas isolées, et inversement

Si les deux dimensions sont ainsi souvent congruentes, certains groupes sociaux font figure d’exception. Parmi les structures familiales, les parents dans une famille monoparentale ne sont pas particulièrement isolés : ils sont un peu plus nombreux en proportion à être isolés de leur famille (12 % contre 10 % en moyenne), mais moins isolés que la moyenne de leurs amis (12 % contre 16 %). Pourtant, avec 14 % de personnes qui se sentent seules, ces foyers sont deux fois plus touchés par la solitude que la moyenne. Cette prévalence plus forte de la solitude s’explique certes en partie par la composition de ces ménages, où la part de femmes et de personnes dans les premiers déciles de niveau de vie est plus forte, mais même en raisonnant toutes choses égales par ailleurs, les responsables de familles monoparentales sont 7 % de plus à se sentir seuls que des personnes similaires mais en couple.

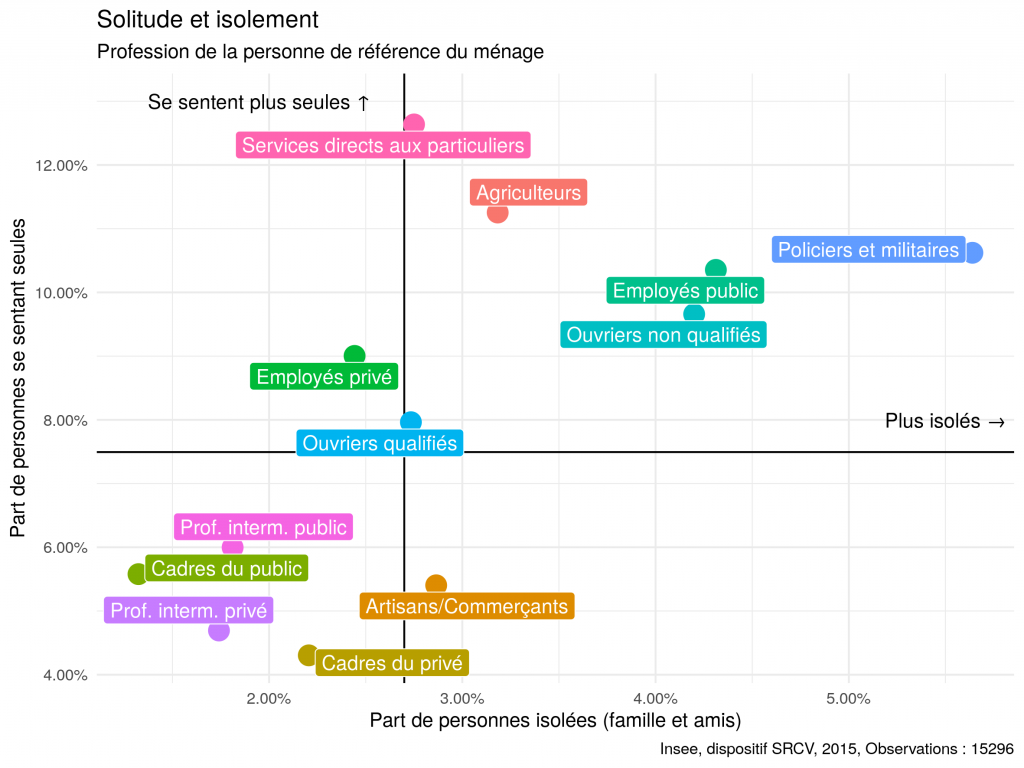

En termes de familles de métiers (nous mobilisons ici la nomenclature utilisée dans Algan et al. (2019), qui diffère légèrement de celle employée communément par l’Insee), la Figure 4 montre que les personnes appartenant à un ménage dont la personne de référence travaille dans services directs aux particuliers (ménage, partie de l’hôtellerie-restauration, garde d’enfants, etc.) ont un niveau d’isolement peu différent de celui de la moyenne de la population, mais présentent le sentiment de solitude le plus élevé (12 %). Comme précédemment, le sentiment de solitude dans ces professions est associé à un plus fort sentiment de ne pouvoir obtenir de l’aide si nécessaire (15 %, contre une moyenne de 10 %). Le positionnement de ce type de métiers sur cette échelle de la solitude est d’autant plus intéressant qu’il s’agit pour partie de métiers impliquant un contact régulier avec d’autres personnes (soins à domicile, garde d’enfants, service en salle): la fréquence des contacts avec des personnes étrangères, dans une relation marchande, ne semble pas empêcher une forte prévalence du sentiment de solitude. Comme nous le verrons plus loin, le sentiment de solitude au sein de cette catégorie de ménages s’explique essentiellement par la conjonction en son sein d’autres facteurs importants de solitude (familles monoparentales, faibles revenus, etc.).

À l’autre extrémité du spectre, les cadres et professions intermédiaires souffrent peu tant de l’isolement que de la solitude. Par ailleurs, les policiers et militaires sont plus souvent isolés, résultat logique de la mobilité géographique forcée (garnisons, opérations extérieures), mais aussi de la difficulté de parler avec leur entourage des expériences difficiles auxquelles ils sont exposés. Si cet isolement s’accompagne d’un sentiment de solitude plus fréquent que la moyenne (10 % contre 7%), cette fréquence est comparable à celle ressentie dans d’autres groupes, comme les employés du secteur public.

Dimensions territoriales

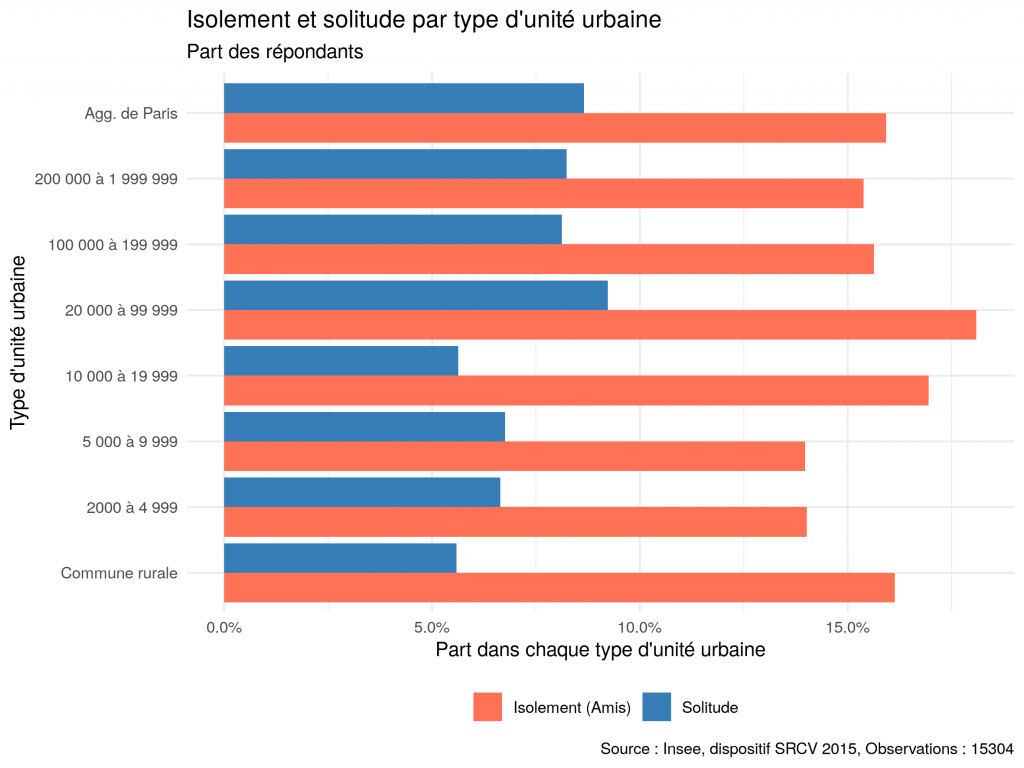

Ainsi que le relevait l’Insee, l’agglomération de Paris (au sens des unités urbaines) compte la plus forte proportion de personnes isolées vis-à-vis de leur famille une fois qu’on neutralise les effets d’âge, de revenu et de qualification. La Figure 5 montre que la solitude est également un phénomène d’abord urbain, même si les écarts entre types d’unités urbaines sont moins marqués qu’entre les déciles de revenu ou les professions.

Alors que les agriculteurs sont une profession plutôt touchée par la solitude (mais dans la moyenne en termes d’isolement, Figure 4), les communes rurales sont plutôt moins affectées par la solitude, attestant d’un tissu de relations sociales qui reste fort, ce alors que la population y est aussi en moyenne plus âgée. La faible prévalence du sentiment de solitude dans les communes rurales peut en outre provenir d’un choix, les personnes appréciant la tranquillité et une plus faible fréquence des contacts sociaux.

La dimension géographique de la solitude se lit également à une échelle plus fine. Ainsi, les immeubles en cités ou grands ensemble se distinguent négativement dans toutes les dimensions examinées ici : le taux de personnes isolées y est plus élevé que dans tous les autres types d’habitat (13 % vis-à-vis de la famille, soit près du double de la moyenne, et 19 % vis-à-vis des amis), et le sentiment fort de solitude touche 13 % des répondants, là aussi près du double de la moyenne nationale.

On doit évidemment lire dans cet écart un effet de composition, ces quartiers regroupant des populations moins diplômées et plus pauvres que la moyenne, mais même en neutralisant ces dimensions, il demeure un effet propre de ce type de voisinage sur la solitude, montrant que la densité de l’habitat ne se traduit pas nécessairement par l’établissement de rapports sociaux forts.

Au-delà de la concentration des difficultés

Bien souvent, les facteurs de vulnérabilité se cumulent : les cités et grands ensembles accueillent une part supérieure à la moyenne de personnes à faibles revenus, tandis que les services à la personnes emploient une forte proportion de femmes et offrent des niveaux de rémunération souvent faibles. Afin de neutraliser ces effets de composition, nous calculons les impacts de chaque facteur par une régression qui permet de raisonner toutes choses égales par ailleurs.

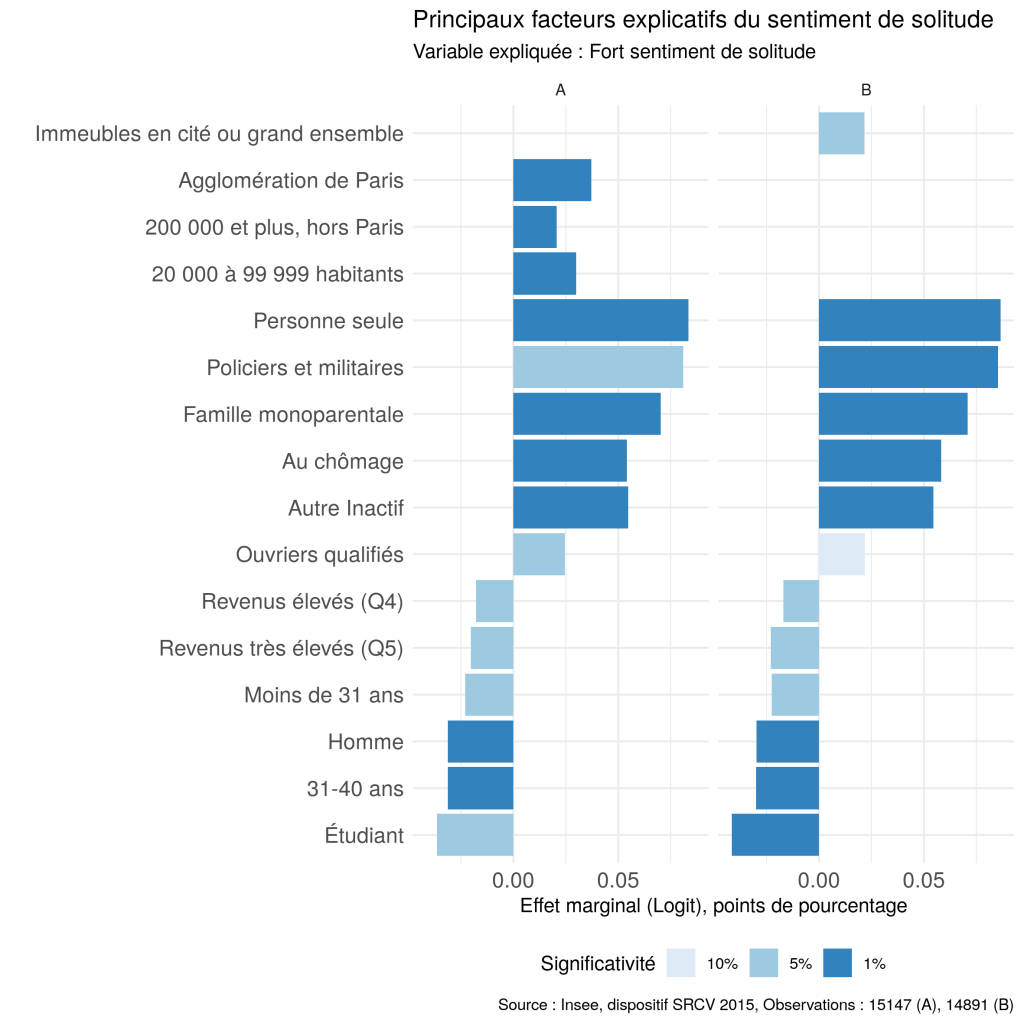

La Figure 6 restitue les éléments qui restent significatifs dans ce cadre (l’ensemble des variables et des résultats sont en annexe). Les effets marginaux représentent une augmentation (valeur positive) ou une réduction (valeur négative) de la probabilité de se sentir très seul par rapport à la modalité de référence, que nous résumons dans le Tableau 1.

Lecture : Par rapport aux modalités de référence, la probabilité d’une personne seule à déclarer un fort sentiment de solitude est plus élevée de 8,3 points de pourcentage (col. A), toutes choses égales par ailleurs.

Nous présentons deux jeux de coefficients dans la mesure où il n’est pas possible de neutraliser en même temps l’effet du type d’habitation et celui du type d’unité urbaine, les deux étant trop liés. Les principaux facteurs qui, toutes choses égales par ailleurs, constituent les facteurs d’un risque plus élevé de se sentir la plupart du temps ou tout le temps seul sont d’abord liés à la composition du ménage, avec les personnes seules et les familles monoparentales nettement plus exposées à ce risque. Par leur profession, les policiers et militaires sont également plus exposés même après neutralisation de tous les autres facteurs. En revanche, le secteur du service à la personne ne se distingue plus : la forte prévalence du sentiment de solitude dans ce groupe semble donc procéder principalement de sa structure socio-démographique (revenus faibles, personnes seules ou familles monoparentales, etc.).

Le chômage, dont on sait qu’il est par ailleurs un facteur majeur de faible satisfaction de vie, est également un facteur de risque important, équivalent au fait d’être dans une situation d’inactivité contrainte (pour des raisons de santé par exemple, catégorie Autre inactif, qui exclut par exemple les personnes se définissant comme homme ou femme au foyer).

Tableau 1 : Modalités de référence pour les régressions

| Facteur | Référence |

|---|---|

| Genre | Femme |

| Âge | 41-50 ans |

| Situation | En emploi |

| Revenu | Quintile médian (Q3) |

| Diplôme | Bac général |

| Type de ménage | Couple avec enfants |

| Catégorie pro. | Professions intermédiaires secteur privé |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Habitat | Maison en lotissement ou zone pavillonnaire |

Parmi les éléments protecteurs, nous retrouvons l’âge et des revenus élevés, ainsi que le fait d’être un homme. Le fait que ce dernier facteur reste significatif toutes choses égales par ailleurs reflète probablement une construction genrée du sentiment de solitude, qui conduit à la fois à des différences dans la propension d’un homme et d’une femme à se sentir (et se déclarer) seul ou seule dans une situation comparable. Les étudiants ont également une propension plus faible à souffrir de la solitude, le rythme des cours assurant un contact social fréquent, même s’ils sont plus souvent que le reste de la population isolés de leur famille.

En termes de territoires, nous trouvons une propension plus élevée à la solitude à Paris, dans les grande métropoles, ainsi que dans les unités urbaines comprises entre 20 000 et 99 999 habitants, mais avec dans tous les cas un effet moindre que les caractéristiques individuelles citées précédemment. La résidence en cité ou en grand ensemble a des conséquences assez similaires, ce qui indique que la position extrême de ces quartiers dans la Figure 6 procède très largement d’un effet de concentration des facteurs de risque individuels pris en compte ici, mais qu’il demeure aussi d’autres facteurs qui échappent à la présente analyse.

Des conséquences de la solitude sur la vie publique

La rupture des liens sociaux a naturellement des conséquences sur le bien-être des personnes qui en sont victimes et sur leur relation à autrui. L’Insee a montré comment de nombreuses dimensions du bien-être étaient plus faibles chez les personnes en situation d’isolement. L’ouvrage Les origines du populisme (Algan et al. (2019)) a montré que deux dimensions subjectives, la satisfaction de vie et la confiance interpersonnelle, jouent un rôle essentiel dans la structuration de l’espace politique français, et qu’ils ont partie liée avec le sentiment de solitude sociale.

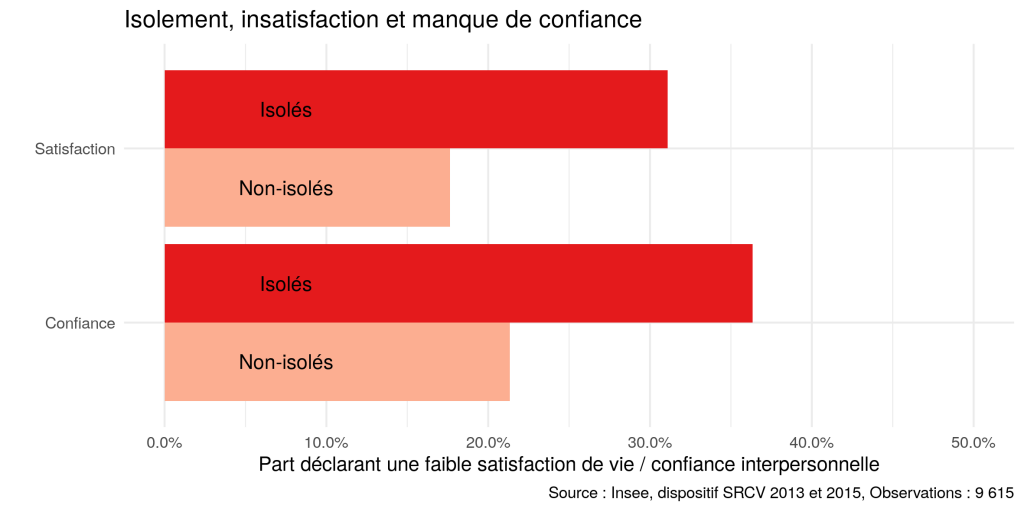

Lecture : La part de personnes déclarant une faible satisfaction de vie est de 18 % pour les non-isolés et 31 % pour les personnes isolées. Faible satisfaction de vie et faible confiance sont définies comme l’appartenance aux 25 % des réponses les plus faibles (satisfaction de vie inférieure ou égale à 5, confiance interpersonnelle inférieure ou égale à 3)

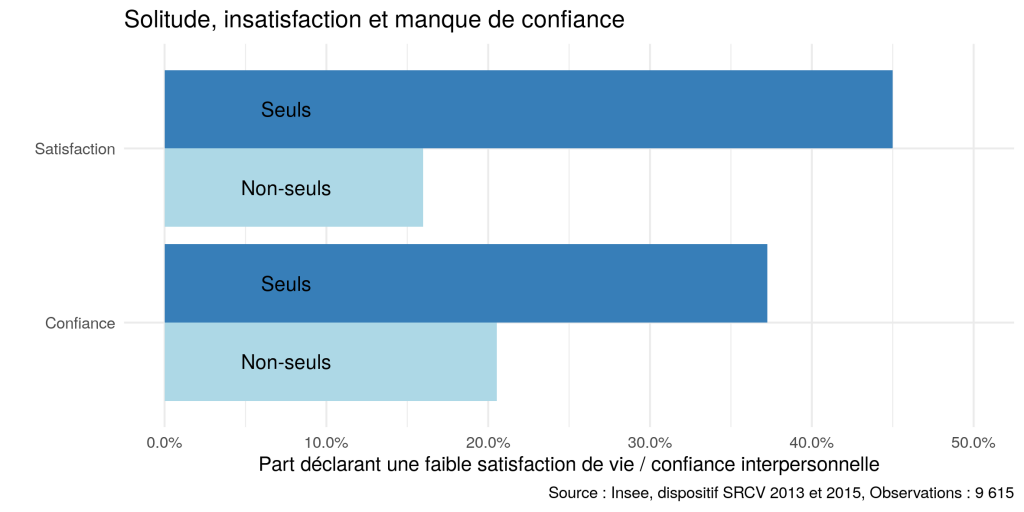

Les Figures 7 et 8 montrent qu’isolement et solitude sont bien des facteurs qui pèsent sur la satisfaction dans la vie et sur la confiance que nous accordons à autrui. Nous y représentons pour chaque situation d’isolement ou de solitude la part des personnes ayant une faible satisfaction de vie ou une faible confiance interpersonnelle1. Dans les deux cas, les personnes isolées ou qui se sentent seules sont moins satisfaites de leur vie et plus défiantes.

Lecture : La part de personnes déclarant une faible satisfaction de vie est de 16 % pour les personnes qui ne se sentent pas seules et 45 % pour celles qui se sentent seules. Faible satisfaction de vie et faible confiance sont définies comme l’appartenance aux 25 % des réponses les plus faibles (satisfaction de vie inférieure ou égale à 5, confiance interpersonnelle inférieure ou égale à 3)

Le lien entre solitude et faible satisfaction de vie est un résultat connu depuis au moins une dizaine d’années (Helliwell (2006)). Ici, 45 % des personnes qui se sentent seules se situent dans le quart inférieur de la population en termes de satisfaction de vie, contre seulement 16 % des autres. Le ratio est moins prononcé en ce qui concerne l’isolement, les isolés étant 31 % à déclarer une faible satisfaction de vie contre 18 % des non-isolés, soit un rapport de 1,7 environ.

Lorsqu’on considère la confiance interpersonnelle, la part de personnes ayant une faible confiance est similaire chez les isolées et chez les personnes qui se sentent seules, avec là aussi un rapport avec le reste de la population de l’ordre de 1,7.

Lorsqu’on raisonne toutes choses égales par ailleurs (Tableau 3, en annexe), l’impact de la solitude et de l’isolement sur la confiance interpersonnelle restent comparables, mais la solitude a un effet trois fois plus élevé sur la satisfaction de vie. En d’autres termes, il semble que la solitude soit un facteur de mal-être plus puissant que l’isolement – d’autant plus que le sentiment de forte solitude est plus répandu dans la population – et que l’isolement comme la solitude érodent la confiance que nous avons envers autrui.

Conclusion

Pendant subjectif de l’isolement, le sentiment de solitude est congruent avec le manque de contact chez un certain nombre de populations fragiles, comme les personnes très âgées (plus de 80 ans), celles peu diplômées, celles aux revenus faibles ainsi que celles habitant les cités et grands ensembles. Il met en revanche en évidence des poches de fragilités à d’autres endroits de la société, où en dépit de contacts avec les amis ou la famille proches de la moyenne, le sentiment de solitude est fort : familles monoparentales, employés des services à la personne par exemple. En combinant ces deux groupes, nous en retirons l’impression que le sentiment de solitude doit quelque chose au manque de liens faibles avec la société dans son ensemble, au-delà du cercle de la famille et des amis. Ce manque de liens faibles, personnels ou institutionnels, se traduit pour tous ces groupes par une difficulté plus importante à obtenir de l’aide quand le besoin s’en fait sentir, ce qui met en évidence que le sentiment de solitude va pour ces populations de pair avec une précarité non seulement ressentie, mais effectivement expérimentée.

Annexes

Données et méthodologie

L’enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) couvre chaque année 21 000 personnes âgées de 16 ans ou plus et vivant en ménage ordinaire. Nous ne retenons ici que les 15 000 personnes répondant en personne, face-à-face avec une enquêteur. Les questions sur la fréquence des contacts et sur le sentiment de solitude ont été posées pour la dernière fois en 2015. La question sur la confiance interpersonnelle ayant été posée pour la dernière fois en 2013, nous avons pour les Figures 7 et 8 considéré les personnes présentes dans les deux vagues, en leur imputant leurs réponses de 2013 sur la satisfaction de vie et la confiance, et leurs réponses de 2015 sur l’isolement et la solitude.

Bibliographie

Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen, and Martial Foucault. 2019. Les origines du populisme: enquête sur un schisme politique et social. Paris, France: Seuil.

Clark, Andrew, Sarah Flèche, Richard Layard, Nattavudh Powdthavee, and George Ward. 2018. The Origins of Happiness. Princeton: Princeton Unversity Press.

Crédoc et Fondation de France. 2019. Isolement relationnel et mobilité, Paris, Novembre. https://www.fondationdefrance.org/fr/lever-les-freins-la-mobilite-pour-lutter-contre-la-solitude

Gleizes, François, Sébastien Grobon, and Stéphane Legleye. 2019. “3 % Des Individus Isolés de Leur Famille et de Leur Entourage : Un Cumul de Difficultés Socioéconomiques et de Mal-être – Insee Première – 1770.” Insee Première, no. 1770, Septembre. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4205228.

Helliwell , John, “Well-Being, Social Capital And Public Policy: What’s New?,” Economic Journal, 2006, v116(510,Mar), C34-C45.

Péron, Madeleine, Mathieu Perona, and Claudia Senik. 2019. “Note de l’Observatoire du Bien-être n°2019-07 : Le Passage à la retraite.” 2019-07. Observatoire du Bien-être du CEPREMAP. https://www.cepremap.fr/2019/09/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-07-le-passage-a-la-retraite/.

Serres, Jean-François. 2017. “Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité.” 2017-17. Conseil économique, social et environnemental. https://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-l-isolement-social-pour-plus-de-cohesion-et-de-fraternite.

Résultats détaillés des économétries

Déterminants du sentiment de solitude : résultats détaillés

Effets sur la satisfaction de vie et la confiance : résultats détaillés

Les contrôles dans les régressions ci-dessous incluent le diplôme (indicatrices), le décile de revenu(indicatrices, l’âge, l’âge au carré et le sexe. Les variables expliquées sont standardisées. Les coefficients indiqués sont le résultat d’une régression linéaire par les moindres carrés.

- La faible satisfaction de vie regroupe les 25 % de réponses les plus faibles à cette question (réponses inférieures ou égales à 5 sur une échelle de 0 à 10), et la faible confiance désigne de même les 25 % des réponses les plus faibles à la question correspondante (réponses inférieures ou égales à 3 sur une échelle de 0 à 10).