En matière de choix d’études supérieures, de nettes différences caractérisent les jeunes femmes et les jeunes hommes, tant dans les injonctions parentales perçues que dans leurs affinités pour certaines matières et leurs motivations personnelles. Ces écarts se retrouvent également dans leurs anticipations professionnelles, leurs attentes vis-à-vis des caractéristiques de l’emploi et le niveau de salaire attendu. Les choix des uns et des autres semblent ainsi obéir à une constellation de préférences cohérentes, où notamment, ceux — ou plutôt celles — qui choisissent une filière conduisant à un métier moins bien rémunéré, privilégient consciemment la passion à la rémunération.

Anne Boring, Erasmus University Rotterdam & Sciences Po (LIEPP)

Publié le 15 Septembre 2025

Introduction

Les différences femmes-hommes dans les choix d’orientation dans l’enseignement supérieur sont documentées de longue date. Après une progression jusqu’à la fin des années 2000, la part des étudiantes en filières scientifiques (notamment en mathématiques, physique, informatique et sciences de l’ingénieur) stagne depuis près de vingt ans à un niveau faible, autour de 25 % en première année après le baccalauréat1.

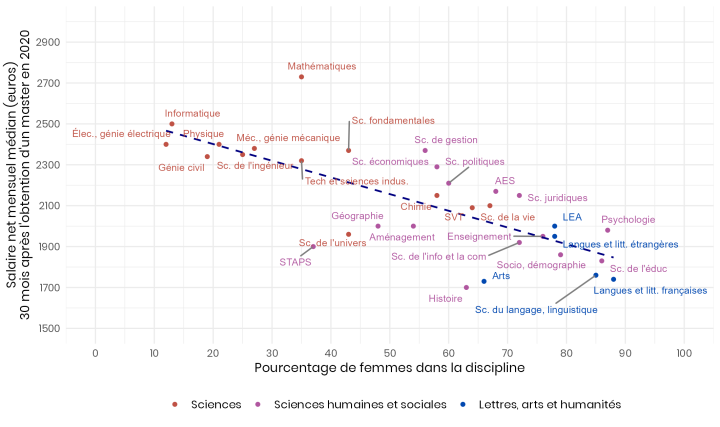

Les différences dans les choix d’orientation contribuent aux inégalités observées sur le marché du travail, notamment en matière de rémunération2. Si les femmes sont plus nombreuses à faire des études supérieures que les hommes, elles s’orientent plus fréquemment vers des filières menant à des métiers moins bien rémunérés (Figure 1).

Salaires de début de carrière et part de femmes dans les diplômes de master. Ce graphique représente le salaire mensuel net médian (en euros) 30 mois après l’obtention du diplôme, en fonction de la part de femmes répondant à l’enquête dans chaque discipline. Cette enquête représentative a été menée en décembre 2022 et porte sur la cohorte diplômée en 2020. Elle repose sur les réponses de 30 485 titulaires d’un master issus des universités publiques françaises. La ligne en pointillés correspond aux valeurs ajustées d’une régression linéaire. Données : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Enquête d’insertion professionnelle à 30 mois des diplômés de Master.

Les femmes composent plus de 65 % des effectifs dans les filières d’études liées aux lettres, arts et humanités, qui affichent des salaires médians peu élevés 30 mois après l’obtention du diplôme de master. Les filières liées aux sciences humaines et sociales sont plus mixtes en général, bien que les disciplines où les femmes sont majoritaires tendent aussi à être moins rémunératrices. Par exemple, la filière sociologie et démographie est majoritairement composée de femmes et affiche un salaire net mensuel médian 30 mois après l’obtention du master en 2020 de 1 860 euros, alors que la filière sciences économiques affiche plus de mixité et un salaire de 2 290 euros. Enfin, les femmes restent minoritaires dans les filières scientifiques, pourtant associées à des salaires médians nettement plus élevés — jusqu’à 2 730 euros en mathématiques.

Les pouvoirs publics tentent depuis plusieurs années de promouvoir la mixité des parcours d’orientation et d’inciter plus de femmes à choisir des domaines d’études liés aux sciences, plus particulièrement en mathématiques. Par exemple, en mai 2025, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, Élisabeth Borne, a annoncé la mise en place du plan d’actions Filles et Maths, visant à mobiliser la communauté éducative et les parents afin d’inciter les jeunes filles à se former aux sciences de l’ingénieur et du numérique3. Les initiatives mises en place par les pouvoirs publics visent généralement à contrer les stéréotypes de genre qui associent les disciplines scientifiques aux hommes et les matières littéraires aux femmes, en suscitant l’intérêt des filles pour les mathématiques. Elles cherchent aussi à encourager les jeunes filles à avoir davantage confiance en leurs compétences en mathématiques, notamment grâce à la mise en avant de femmes scientifiques présentées comme modèles inspirants (rôles modèles)4.

Ces politiques publiques répondent souvent à des enjeux économiques : réduire les inégalités salariales en incitant les femmes à s’orienter vers des filières plus rémunératrices, mais aussi soutenir la croissance et l’innovation dans des secteurs stratégiques. Toutefois, ces motivations institutionnelles coïncident-elles réellement avec les critères qui guident les choix des étudiantes et des étudiants ? Ceux-ci privilégient-ils avant tout les perspectives économiques, ou bien la passion pour un domaine et l’envie d’approfondir leurs connaissances5 ?

Afin de dresser un état des lieux actuel des choix d’études et des facteurs susceptibles d’expliquer les différences d’orientation, l’Observatoire du Bien-être (OBE) a analysé les données recueillies par IPSOS dans le cadre d’une enquête mandatée par la Chaire Women in Business de Sciences Po. Menée en février 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 1 500 étudiantes et étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en France, cette enquête vise à identifier ce qui réunit et différencie les jeunes femmes et les jeunes hommes au sein de différentes filières d’études, à travers cinq dimensions :

- les goûts pour les matières étudiées au collège et au lycée,

- la pression parentale liée au parcours scolaire,

- les motivations intrinsèques (goût pour la discipline étudiée) ou extrinsèques (salaire, carrière) à poursuivre des études,

- les préférences à l’égard des caractéristiques du futur emploi,

- et les valeurs associées au travail.

L’objectif est ainsi de mieux comprendre les logiques différenciées d’orientation, en observant des profils types qui se dessinent dans chaque filière.

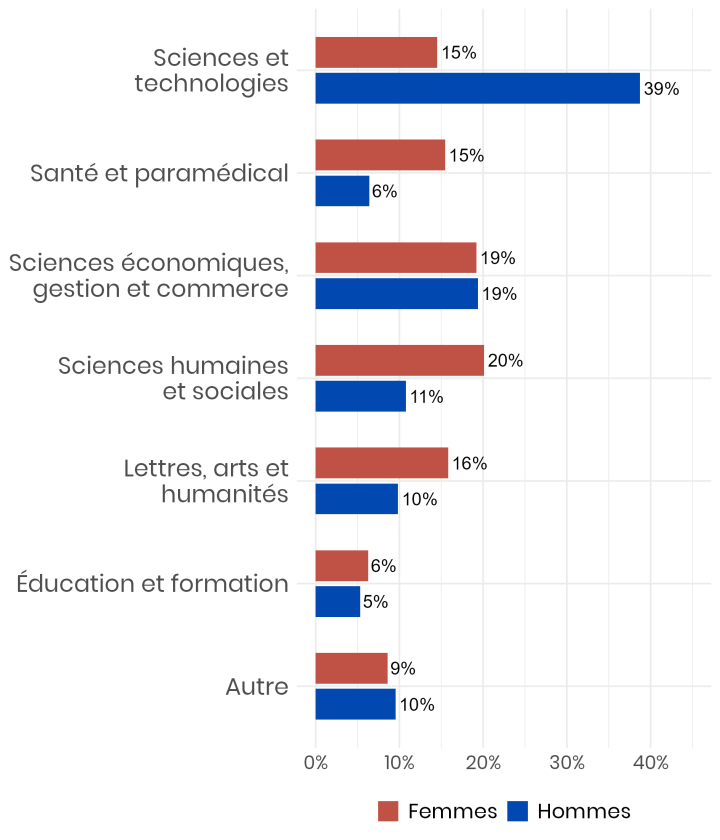

Les femmes font plus d’études supérieures mais moins de sciences

L’échantillon est représentatif de l’enseignement supérieur en France, notamment le fait que les femmes y sont plus nombreuses, puisque 57 % des réponses proviennent d’étudiantes et 43 % d’étudiants6. Il reflète par ailleurs les différences femmes-hommes en termes d’orientations dans l’enseignement supérieur. Dans la population étudiée, les hommes sont nettement surreprésentés dans les filières scientifiques et technologiques : 39 % d’entre eux y sont inscrits, contre seulement 15 % des femmes7. À l’inverse, les femmes sont davantage inscrites dans les domaines de la santé et du paramédical, des lettres, arts et humanités, ainsi que les sciences humaines et sociales. Les filières en sciences économiques, gestion et commerce, ainsi que les filières liées à l’éducation et la formation présentent, quant à elles, une plus forte mixité.

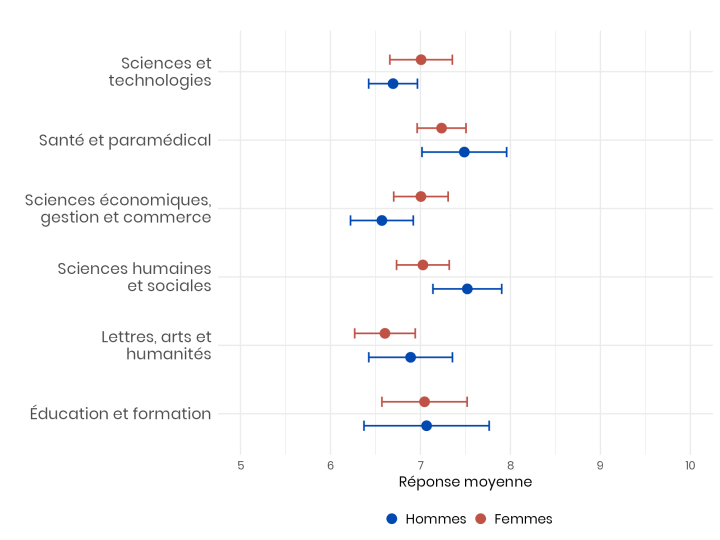

Encadré : Satisfaction et stress pour les études

L’enquête pose la question suivante : Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction concernant votre cursus actuel ?. La moyenne est similaire pour les hommes et les femmes (respectivement 6,9 et 7, cf. Figure A.2 en annexe). En revanche, dans toutes les filières, les femmes déclarent plus de stress que les hommes : 40 % contre 34 % pour un stress assez élevé, et 28 % contre 16 % pour un stress très élevé. (cf. Figure A.3 en annexe).

Au collège et lycée, les filles ont moins de goût pour les sciences que les garçons

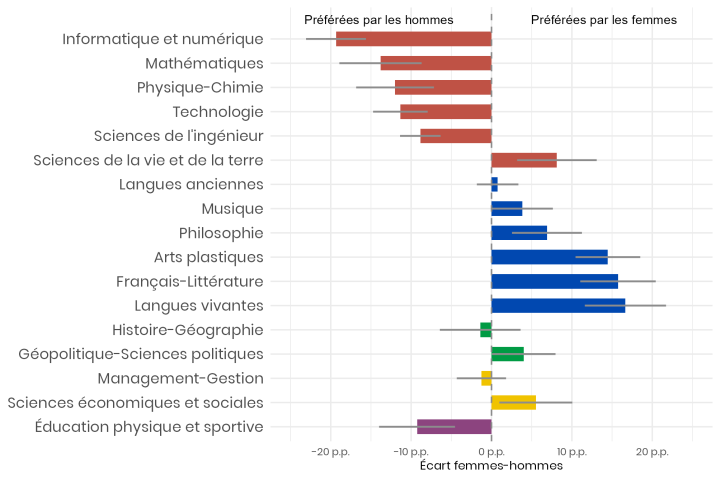

Les écarts dans les choix d’orientation reflètent en partie des différences d’intérêt pour les matières enseignées au collège et au lycée. L’enquête interroge directement cet aspect en posant la question : Quelles matières aimiez-vous étudier au collège ou au lycée ?, avec une liste de 17 matières proposées.

Premier fait marquant, les mathématiques sont très appréciées dans le secondaire, tant par les hommes que par les femmes : 56 % des hommes et 42 % des femmes déclarent les avoir aimées. Si l’écart de 14 points de pourcentage (p.p.) est notable, cette discipline reste la deuxième matière préférée des femmes après les langues vivantes (49 %) et avant les sciences de la vie et de la terre (40 %). Chez les hommes, les mathématiques arrivent en tête, devant la physique-chimie (40 %) et l’histoire-géographie (37 %).

La Figure 2 met en évidence que les femmes sont globalement moins nombreuses que les hommes à avoir aimé les matières scientifiques dans le secondaire (en rouge) — à l’exception des sciences de la vie et de la terre, seule matière scientifique davantage appréciée par les femmes que par les hommes. L’informatique et le numérique présente un écart très important, avec 27 % d’hommes ayant aimé ces disciplines, contre seulement 8 % de femmes8.

Différences femmes-hommes dans les matières aimées dans le secondaire. Lecture : La part d’hommes ayant déclaré avoir aimé l’informatique et le numérique au collège ou au lycée est supérieure de 19 points de pourcentage (p.p.) à celle des femmes.

En revanche, les étudiantes déclarent plus souvent avoir eu un intérêt marqué pour les disciplines relevant des lettres, des arts et des humanités (en bleu). Par exemple, 36 % des femmes interrogées déclarent avoir aimé le français et la littérature dans le secondaire, contre seulement 20 % des hommes. Les femmes sont aussi plus nombreuses à avoir aimé les sciences économiques et sociales (29 % des femmes contre 23 % des hommes, en jaune). Les autres sciences humaines et sociales sont à peu près autant appréciées par les hommes que par les femmes. Enfin, 35 % des hommes déclarent avoir aimé le sport dans le secondaire, contre 26 % des femmes.

Les étudiantes ont des goûts plus diversifiés

Parmi celles et ceux qui ont aimé les mathématiques, les jeunes femmes sont plus nombreuses que les jeunes hommes à avoir également apprécié des matières non scientifiques : 45 % contre 27 % pour les langues vivantes, 30 % contre 15 % pour le français et la littérature, 28 % contre 21 % pour les sciences économiques et sociales, et 22 % contre 16 % pour la philosophie.

D’ailleurs, seulement 14 % des répondantes déclarent n’avoir aimé que des matières scientifiques dans le secondaire, contre 29 % des répondants9. Par comparaison, seulement 8 % des répondantes et 6 % des répondants déclarent n’avoir aimé que des matières littéraires.

Ainsi, à la question de savoir pourquoi les femmes s’orientent moins vers les sciences, on peut avancer que leurs intérêts sont souvent plus diversifiés. Il est donc possible que de nombreuses femmes perçoivent les études scientifiques comme impliquant un certain renoncement à d’autres domaines qui leur plaisent.

Le seul goût pour les mathématiques n’explique qu’une petite partie des différences de choix d’études

Les différences de goût pour les mathématiques sont fréquemment avancées pour expliquer la sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques de l’enseignement supérieur. Or, le seul goût pour les mathématiques n’explique qu’environ 11 % de l’écart entre femmes et hommes dans le choix d’études scientifiques et technologiques10.

En réalité, les choix d’études dépendent non seulement du goût pour les mathématiques, mais aussi de l’intérêt porté aux autres matières. Lorsque l’on prend en compte l’ensemble des disciplines scientifiques appréciées, la part expliquée de l’écart femmes-hommes grimpe à 43 %. Et lorsque l’on élargit à l’ensemble des matières aimées au collège et lycée, 54 % de l’écart est expliqué.

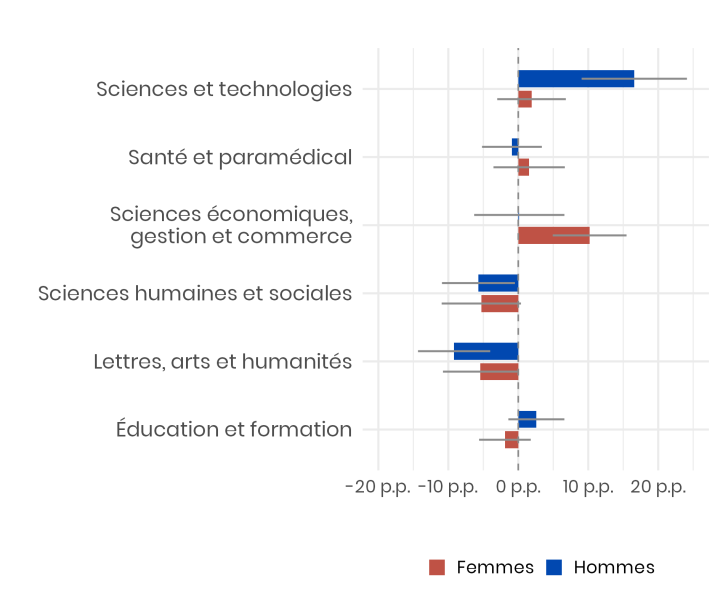

Cependant, l’effet du goût pour les mathématiques n’est pas identique pour les femmes et les hommes (Figure 3). Chez les hommes, une fois contrôlé l’ensemble des matières appréciées, le goût pour les mathématiques augmente la probabilité de s’orienter vers une filière scientifique ou technologique (+16 p.p.). Chez les femmes, en revanche, une fois prises en compte les autres matières appréciées, aimer les mathématiques n’accroît pas la probabilité de choisir une filière scientifique ; il correspond plutôt à une orientation vers les sciences économiques, la gestion ou le commerce (+10 p.p.).

Relation entre le fait d’avoir aimé les mathématiques dans le secondaire et le choix d’études supérieures. Lecture : Les hommes ayant aimé les mathématiques ont 16 p.p. de plus de chances de choisir une filière scientifique et technologique dans le supérieur que ceux qui ne les ont pas aimées.

Ces différences s’expliquent en partie par le fait que les femmes sont plus nombreuses à avoir des goûts diversifiés, en ayant aimé les mathématiques en même temps que d’autres matières non-scientifiques. En effet, les 29% d’hommes et les 14% de femmes qui disent n’avoir aimé que des matières scientifiques dans le secondaire ont une probabilité nettement plus élevée de choisir des études scientifiques dans le supérieur (+25 p.p. pour les hommes et +21 p.p. pour les femmes).

Enfin, sans surprise, le fait d’avoir apprécié les mathématiques dans le secondaire est négativement corrélé avec des choix d’études supérieures en sciences humaines et sociales, ainsi qu’en lettres, arts et humanités, pour les femmes comme pour les hommes.

De façon générale, les choix des filières d’études supérieures sont cohérents avec les matières appréciées au lycée. La Figure A.4 en annexe illustre cette cohérence des choix.

Des parents plus prescriptifs pour les garçons

Les goûts scolaires sont façonnés par l’exposition aux différentes matières au collège et lycée. Toutefois, le choix des options dans le secondaire, puis de la filière d’enseignement supérieur, dépend également du regard porté par l’entourage, notamment les parents.

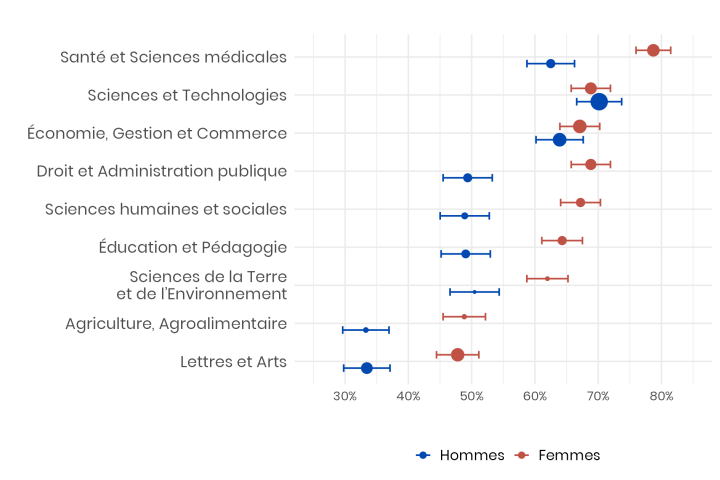

Pour mieux comprendre l’influence parentale dans les choix d’orientation, le questionnaire intègre la question suivante : A quel point est-il probable que vos parents/autres membres de votre famille aient/auraient approuvé ce choix de domaine d’études supérieures, si vous l’aviez choisi ? et propose neuf domaines d’études, indiqués en Figure 411.

Pourcentage de répondants qui déclarent que leurs parents ou autres membres de leur famille auraient approuvé ce choix de domaine d’études supérieures, si les répondants l’avaient choisi. La taille des points correspond à l’effectif de chaque sous-catégorie. Lecture : 79 % des femmes déclarent que leur famille auraient approuvé un choix d’études supérieures en santé et sciences médicales.

De façon générale, les femmes semblent davantage bénéficier de l’approbation des parents. Le domaine d’études le plus approuvé par les parents pour les femmes est santé et sciences médicales, avec 79 % de répondantes déclarant que leurs parents ou leur entourage auraient approuvé ce choix d’études supérieures, contre seulement 63 % des répondants.

Les hommes se sentent autant soutenus que les femmes pour des choix d’études supérieures menant vers des métiers plus rémunérateurs sur le marché du travail. Le domaine d’études le plus approuvé pour les hommes est sciences et technologies, avec 70 % d’approbation pour les hommes. Si ce domaine d’études semble préféré par les parents pour leurs fils, les parents semblent aussi l’approuver pour leurs filles, puisque 69 % des femmes disent que leurs parents auraient été d’accord avec ce choix d’études. Ainsi, la plus faible orientation des femmes vers des études scientifiques ne semble pas causée par une plus forte désapprobation parentale.

En revanche, les hommes se sentent beaucoup moins soutenus que les femmes pour des domaines d’études menant vers des emplois moins bien rémunérés ou plus stéréotypiquement féminins. Le domaine d’études le moins approuvé par les parents est lettres et arts, soit le domaine d’études ayant le moins de débouchés sur le marché du travail. Or ce domaine est davantage approuvé par les parents pour leurs filles, comparés à leurs fils. En effet, 48 % des femmes disent que leurs parents auraient été d’accord avec ce choix d’études, contre seulement 33 % des hommes.

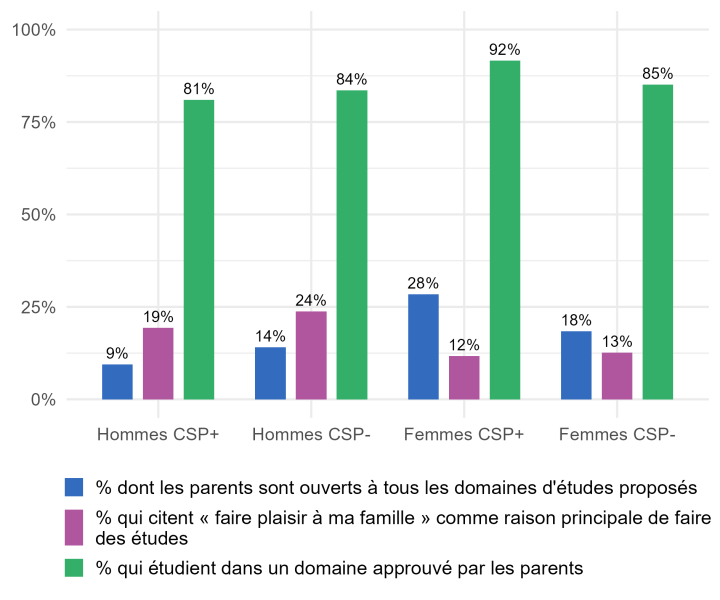

Les données présentées à la Figure 5 confirment une moins grande pression parentale pour les femmes, puisque 25 % des femmes déclarent que leurs parents auraient approuvé tous les domaines d’études proposés, contre seulement 11 % des hommes. Les femmes semblent aussi plus libres de leurs choix dans la mesure où elles ne sont que 12 % à citer faire plaisir à ma famille comme parmi les raisons les plus importantes expliquant leur choix de faire des études supérieures, contre 21 % des hommes.

Choix d’études supérieures et approbation des parents.

Enfin, l’avis des parents semble compter, puisque la grande majorité des femmes et des hommes suivent des études supérieures dans des domaines approuvés par leur famille12.

Encadré : Des rôles modèles parentaux ?

L’enquête interroge les étudiants sur leurs principaux référents et leur rapport au travail. Environ 50% des répondants indiquent leur père en référent 1 (55% des hommes et 47% des femmes), 43% indiquent leur mère (38% des hommes et 47% des femmes) et 7% indiquent quelqu’un d’autre. Les hommes qui citent leur mère comme principal référent ont une plus forte probabilité de s’inscrire dans des études supérieures en lettres, arts et humanités par rapport aux autres hommes. En revanche, pour les femmes, la personne citée comme principal référent n’est pas un indicateur de la filière d’études.

Choix de filière : salaire ou passion ?

Les femmes choisissent davantage la passion plutôt que le salaire

Dans quelle mesure les étudiants tiennent-ils compte de considérations économiques lorsqu’ils choisissent leur orientation dans l’enseignement supérieur ? Ceux qui privilégient la passion pour un domaine d’études, quitte à s’exposer à des perspectives salariales moins avantageuses, font-ils ce choix en toute connaissance de cause ? Afin d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations, l’enquête intègre plusieurs questions portant sur les motivations pour les études supérieures.

L’enquête propose aux répondants de se positionner sur l’affirmation avec laquelle ils sont le plus en accord parmi les deux suivantes :

- Je préfère étudier un sujet qui me passionne, même si cela ne garantit pas un emploi bien rémunéré.

- ou Je préfère obtenir un emploi bien rémunéré, même si cela ne garantit pas d’étudier un sujet qui me passionne.

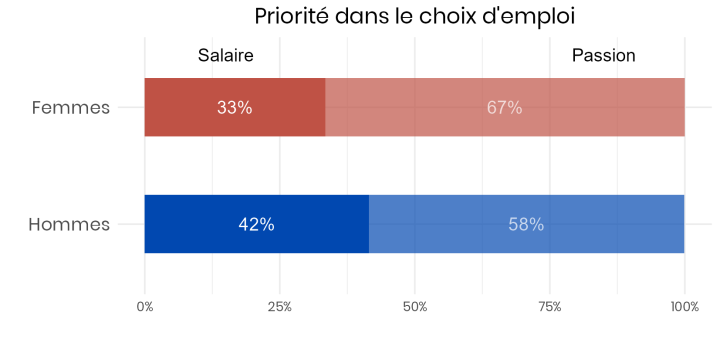

Lorsqu’ils doivent choisir entre ces deux options, une majorité d’hommes et de femmes déclarent préférer étudier un domaine qui les passionne, même si cela n’offre pas la garantie d’un emploi bien rémunéré. Ce choix est particulièrement marqué chez les femmes : 67 % d’entre elles adhèrent à cette affirmation, contre 58 % des hommes (Figure 6).

Orientation des études entre passion ou intérêt économique. Lecture : 67 % des femmes disent préférer étudier un sujet qui les passionne, même si cela ne garantit pas un emploi bien rémunéré, alors que 33 % disent préférer obtenir un emploi bien rémunéré, même si cela ne garantit pas d’étudier un sujet qui les passionne.

Les femmes qui déclarent privilégier un sujet qui les passionne présentent une probabilité plus élevée de s’inscrire en lettres, arts et humanités (+7 p.p.). À l’inverse, celles qui déclarent préférer un emploi bien rémunéré s’orientent davantage vers les sciences et technologies (+6 p.p.) ainsi que vers les sciences économiques, gestion et commerce (+15 p.p.). Ces résultats confirment l’existence de différences de motivations, en particulier parmi les femmes, qui sont étroitement corrélées à leurs choix d’orientation. Ils suggèrent également que les étudiantes ont globalement intégré le lien entre choix de filière et débouchés sur le marché du travail.

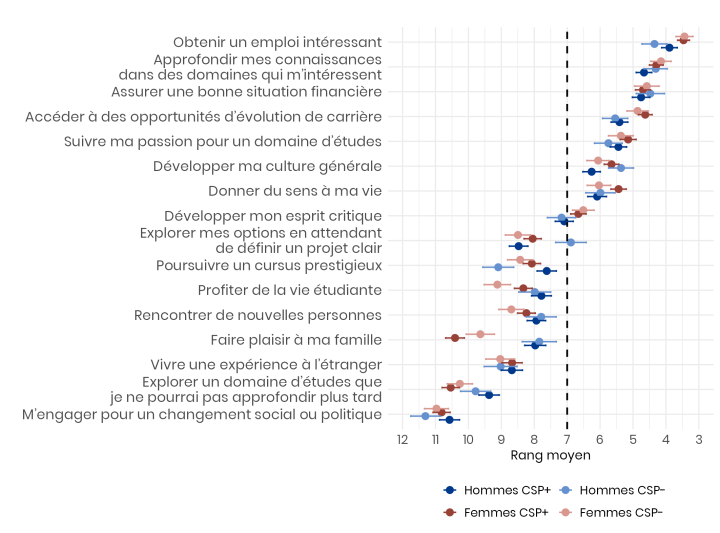

Bien entendu, il est possible de concilier passion et perspectives professionnelles en étudiant un domaine qui suscite un réel intérêt tout en menant à un emploi bien rémunéré. Pour explorer les motivations des études supérieures, l’enquête propose 16 raisons à classer par ordre d’importance, avec la possibilité de donner le même rang à plusieurs d’entre elles (Figure 7).

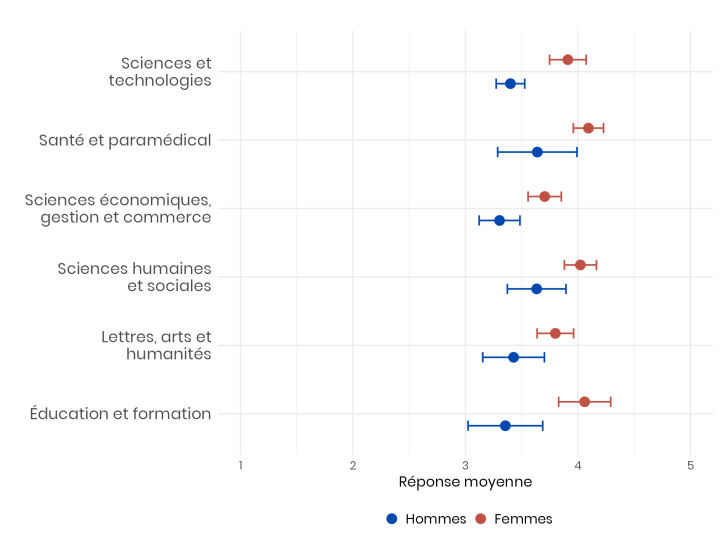

Classement moyen des raisons de faire des études. Lecture : la raison « Obtenir un emploi intéressant » occupe en moyenne le 3,5ème rang parmi les raisons proposées, pour les femmes.

La motivation la plus citée comme prioritaire est obtenir un emploi intéressant, mentionnée par 45 % des femmes et 40 % des hommes. Ce résultat montre que, sans surprise, la perspective professionnelle reste une motivation centrale dans le choix de poursuivre des études supérieures. Toutefois, la notion d’emploi intéressant peut recouvrir des réalités diverses : il peut s’agir d’un métier en lien avec une passion personnelle ou d’un emploi offrant une bonne rémunération, par exemple. Ces deux dimensions apparaissent d’ailleurs comme fortement valorisées par l’ensemble des répondants, hommes comme femmes. En effet, approfondir mes connaissances dans des domaines qui m’intéressent et assurer une bonne situation financière occupent, en moyenne, les deuxième et troisième rangs parmi les motivations évoquées.

Si, globalement, les femmes et les hommes ont à peu près le même classement de raisons, il existe néanmoins quelques différences notables. Par exemple, les femmes donnent un meilleur classement que les hommes à accéder à des opportunités d’évolution de carrière. Autre exemple, les hommes citent plus souvent profiter de la vie étudiante.

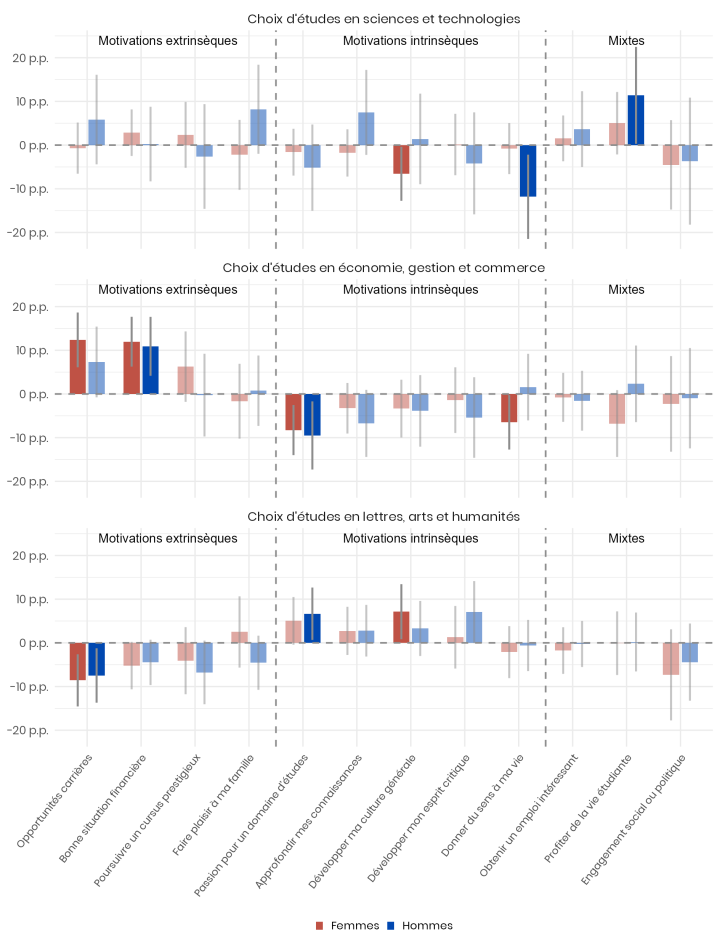

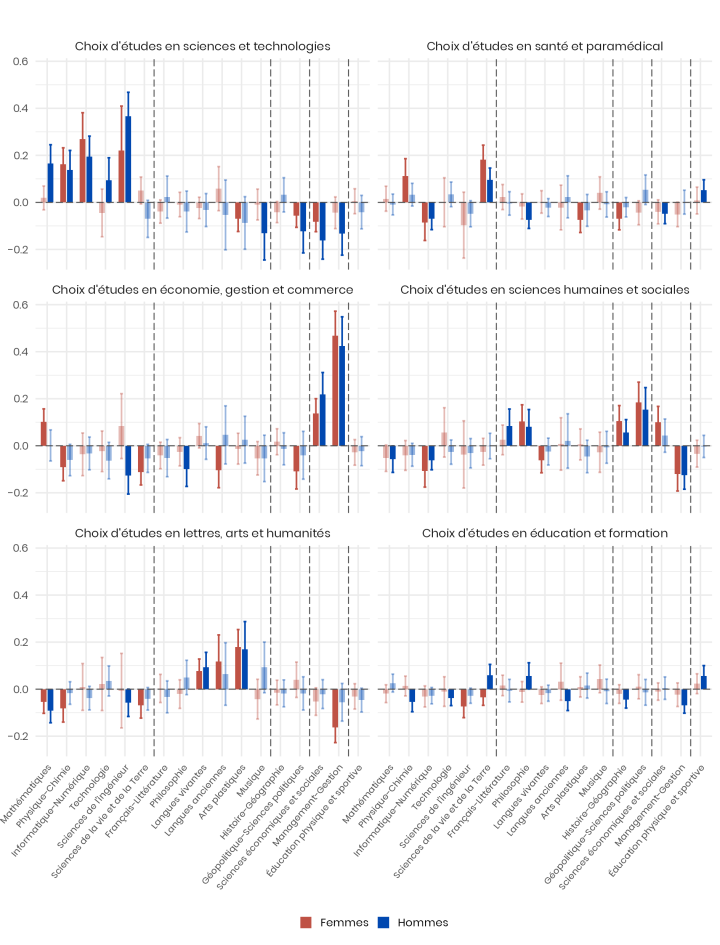

Filières de passion et filières d’ambition

Les femmes et les hommes les plus motivés par la carrière ou le salaire ont une probabilité nettement plus marquée de faire des études en sciences économiques, gestion et commerce (Figure 8). Par exemple, les 40% de femmes et 39% d’hommes qui indiquent assurer une bonne situation financière comme principale raison de leur choix de poursuivre des études supérieures ont une probabilité plus élevée d’étudier les sciences économiques, gestion ou commerce (12 et 10 p.p. respectivement), comparé à celles et ceux qui n’indiquent pas cette raison comme étant la plus importante13. Par ailleurs, les femmes et les hommes de cette filière ont moins tendance à déclarer qu’ils ont principalement choisi de poursuivre des études supérieures par motivations intrinsèques, comme suivre ma passion pour un domaine d’études ou donner du sens à ma vie.

Corrélations entre motivations et choix d’études supérieures. Lecture : Les femmes qui indiquent « accéder à des opportunités d’évolution de carrière » comme principale raison de leur choix de poursuivre des études supérieures ont une probabilité plus élevée de 12,5 points de pourcentage d’étudier les sciences économiques, la gestion ou le commerce, comparé aux femmes qui n’indiquent pas cette raison comme étant la plus importante

En revanche, les femmes et les hommes qui choisissent de faire des études supérieures en littérature, arts et humanités sont moins motivés par des raisons économiques et davantage motivés par des raisons intrinsèques, comme suivre ma passion pour un domaine d’études, développer ma culture générale ou développer mon esprit critique.

Enfin, les différences de motivations extrinsèques (salaire, carrière) ou intrinsèques (passion) expliquent peu les choix d’études supérieures pour les sciences et technologies.

Ainsi commence à se dégager un tableau assez clair : les femmes qui aiment les mathématiques et qui sont motivées par des facteurs extrinsèques ont davantage tendance à s’orienter vers les sciences économiques, gestion et commerce, plutôt que vers les sciences et technologies. Par ailleurs, les étudiantes et les étudiants qui s’orientent vers les lettres, arts et humanités suivent davantage leurs passions.

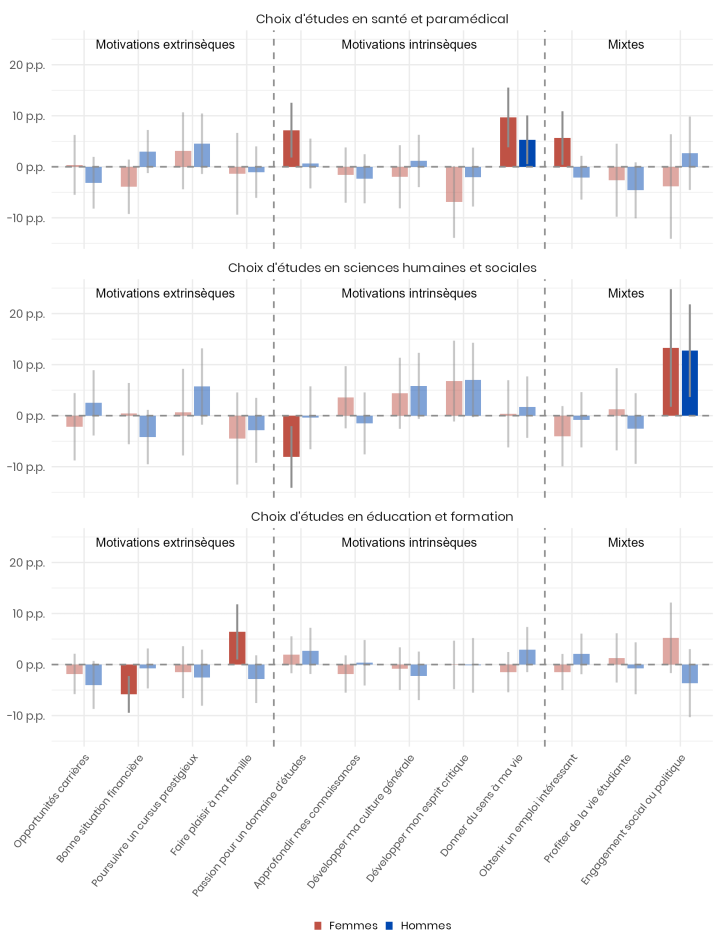

Les autres disciplines montrent aussi quelques différences en termes de motivation, notamment (Figure A.5 dans l’annexe) :

- Les femmes comme les hommes qui accordent une forte importance à donner du sens à ma vie présentent une probabilité plus élevée de s’orienter vers des études en santé et paramédical. Chez les femmes, le fait de valoriser suivre ma passion pour un domaine d’études et obtenir un emploi intéressant constitue également un prédicteur d’inscription en santé.

- Les femmes et les hommes qui accordent une forte importance à m’engager pour un changement social ou politique ont davantage tendance à s’inscrire en sciences humaines et sociales.

- Enfin, aucune motivation particulière ne se dégage pour les choix d’études en éducation, mise à part pour les femmes : faire plaisir à ma famille (corrélation positive) et obtenir une bonne situation financière (corrélation négative).

Encadré : Goût pour le risque

Les différences de genre dans le goût pour le risque sont parfois évoquées pour expliquer les choix de carrières professionnelles des hommes et des femmes. L’enquête comprend une question standard dans la littérature en sciences économiques pour étudier le goût pour le risque : D’une manière générale, êtes-vous une personne prête à prendre des risques ou essayez-vous plutôt de les éviter ? et propose une échelle de 0 (totalement réticent) à 10 (très disposé). Nous trouvons une petite différence de goût pour le risque, les femmes présentant une moyenne de 6,0 contre 6,2 pour les hommes (différence significative au seuil de 10 %). Le fait d’être très preneuse de risque (26 % de femmes indiquent un goût de 8 ou plus pour le risque) est corrélé avec le choix de faire des études de santé. Les 28 % d’hommes très preneurs de risque sont quant à eux plus souvent inscrits en sciences économiques, gestion et commerce. En revanche, le fait d’être très preneur de risque est négativement corrélé avec le choix des hommes d’étudier dans des filières scientifiques et technologiques (Figure A.6, en annexe).

Encadré : Perceptions des stéréotypes de genre

Afin de mesurer les perceptions concernant les stéréotypes de genre, le questionnaire inclut la question suivante : Pensez-vous que, en France, les femmes et les hommes sont libres de choisir le métier qui leur plait ?. Les étudiants en sciences humaines et sociales sont plus nombreux à répondre non, que les femmes et/ou les hommes peuvent être stigmatisés ou contraints dans leurs choix par des stéréotypes (47 % contre 35 % dans les autres filières). Les hommes sont plus nombreux à répondre oui, totalement, il n’y a aucune restriction aujourd’hui (21 % d’hommes, comparé à 13 % de femmes). L’écart est plus important dans les filières scientifiques et technologiques, puisque 27 % des hommes et seulement 10 % des femmes disent qu’il n’y a aucune restriction.

Bien-être au travail ou salaire

Au-delà des études, l’enquête comprend une série de questions portant sur les attentes et les aspirations vis-à-vis du marché du travail. Les répondants ont été invités à exprimer leurs préférences concernant 18 caractéristiques possibles de leur futur emploi14. Le Tableau résume ces préférences.

| Je souhaite un emploi… | Préférences pour chaque caractéristique | |||

| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |

| % | % | Rang | Rang | |

| où les relations sociales sont apaisées et les gens se respectent | 61 | 67 | 3 | 1 |

| qui permet de bien gagner sa vie | 67 | 64 | 1 | 2 |

| qui soit en lien avec mes passions | 67 | 64 | 2 | 3 |

| qui reflète mes valeurs personnelles | 58 | 63 | 6 | 4 |

| qui offre de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail | 57 | 61 | 7 | 5 |

| épanouissant intellectuellement | 56 | 59 | 9 | 6 |

| aux horaires compatibles avec des activités personnelles | 58 | 56 | 5 | 7 |

| qui me stimule et me permet de relever des défis | 56 | 55 | 8 | 8 |

| avec de bonnes opportunités d’évolution de carrière | 61 | 54 | 4 | 9 |

| avec une bonne sécurité de l’emploi | 45 | 52 | 13 | 10 |

| dans un environnement de travail sans trop de pression | 54 | 52 | 10 | 11 |

| où le risque de harcèlement sexuel ou moral est faible | 35 | 51 | 14 | 12 |

| qui permet d’exprimer ma créativité librement | 46 | 45 | 12 | 13 |

| qui priorise la durabilité environnementale et l’impact social | 35 | 37 | 15 | 14 |

| tourné vers les autres | 34 | 36 | 16 | 15 |

| dans une organisation où les écarts de salaire sont faibles | 34 | 34 | 17 | 16 |

| dans un domaine en croissance, porté par les tech. émergentes | 48 | 26 | 11 | 17 |

| dans un domaine préservé des tech. émergentes | 28 | 21 | 18 | 18 |

Préférences relatives aux caractéristiques du futur emploi après la fin des études supérieures. Lecture : Le critère « Je souhaite un emploi où les relations sociales sont apaisées et les gens se respectent » est sélectionné en moyenne dans 61 % des cas par les hommes lorsqu’il est proposé en comparaison avec un autre critère. Chez les hommes, ce critère est le troisième le plus fréquemment sélectionné lors des comparaisons binaires.

Le trio de tête est identique pour les femmes et les hommes, mais dans un ordre différent. Ainsi, le critère le plus souvent retenu par les femmes est un environnement de travail où les relations sociales sont apaisées et où les gens se respectent, sélectionné en moyenne dans 67 % des cas (contre 61 % chez les hommes). Le deuxième critère le plus fréquent chez les femmes est un emploi qui permet de bien gagner sa vie, lequel constitue le premier choix des hommes (67 % contre 64 % chez les femmes). Enfin, un emploi en lien avec mes passions occupe la deuxième place chez les hommes et la troisième chez les femmes.

Des priorités différentes : évolution de carrière, risque de harcèlement, intérêt pour les technologies émergentes

Au-delà du trio de tête, il existe trois grandes différences dans le classement des priorités des hommes et des femmes dans leur ensemble.

Tout d’abord, la caractéristique un emploi avec de bonnes opportunités d’évolution de carrière arrive en 4ème place pour les hommes, mais seulement en 9ème place pour les femmes. Plutôt que de bonnes perspectives d’évolution de carrière, les femmes préfèrent plus souvent un emploi qui reflète mes valeurs personnelles, qui offre de la flexibilité dans l’organisation de mon temps de travail, épanouissant intellectuellement, aux horaires compatibles avec des activités personnelles ou encore qui me stimule et me permet de relever des défis.

Ensuite, les femmes accordent une importance nettement plus grande que les hommes à la caractéristique un emploi où le risque de harcèlement sexuel ou moral est faible. Celle-ci est privilégiée en moyenne dans 51 % des cas par les femmes, contre seulement 35 % par les hommes. À chaque comparaison binaire impliquant cette caractéristique, les femmes manifestent une préférence plus marquée que les hommes pour un environnement de travail perçu comme limitant le risque de harcèlement. Par exemple, une femme sur deux, contre seulement un homme sur quatre, préfèrent un emploi où le risque de harcèlement sexuel ou moral est faible plutôt qu’un emploi avec de bonnes opportunités d’évolution de carrière.

Enfin, les hommes manifestent un intérêt nettement plus marqué que les femmes pour le fait de travailler dans un domaine en croissance, porté par les technologies émergentes. Ce critère l’emporte en moyenne dans 48 % des comparaisons pour les hommes, contre seulement 26 % pour les femmes. Par exemple, 49 % des hommes le privilégient à un emploi qui reflète mes valeurs personnelles, alors que seules 19 % des femmes font ce choix, celles-ci accordant une importance nettement plus grande aux valeurs personnelles. De même, 63 % des hommes préfèrent un emploi dans un domaine en croissance face à un emploi où le risque de harcèlement sexuel ou moral est faible, tandis que seulement 26 % des femmes privilégient les technologies émergentes.

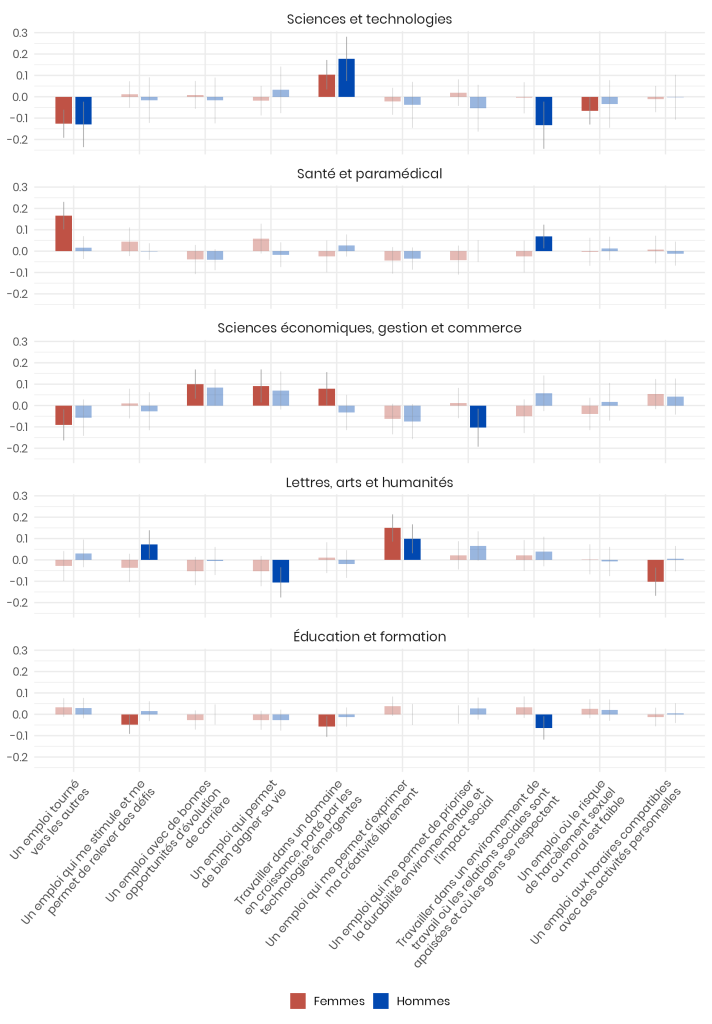

Des attentes différentes selon les études suivies

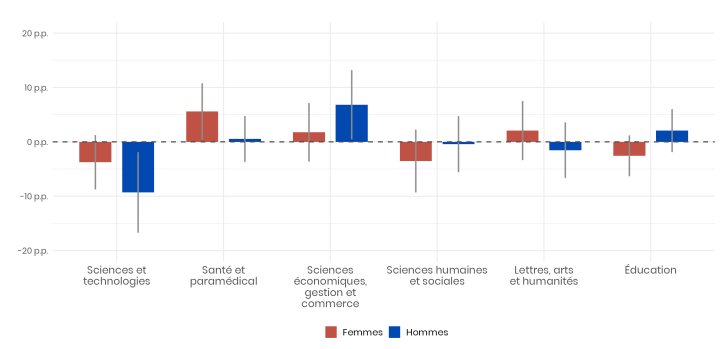

Ces préférences générales des femmes et des hommes masquent certaines différences par filières d’études (cf. Figure A.7 et Figure A.8 en annexe).

De nouveau, les études en sciences économiques, gestion et commerce attirent surtout des étudiantes et étudiants sensibles à la rémunération et aux perspectives de carrière. Les principaux facteurs associés sont un emploi qui permet de bien gagner sa vie et avec de bonnes opportunités d’évolution de carrière : ceux qui valorisent l’évolution de carrière ont une probabilité plus élevée de choisir ces filières (+10 p.p. pour les femmes, +8 p.p. pour les hommes), ainsi que les femmes attachées à la rémunération (+9 p.p.). À l’inverse, les femmes privilégiant un emploi tourné vers les autres et les hommes soucieux de durabilité et d’impact social y sont moins présents (-9 p.p. et -10 p.p., respectivement).

Les étudiantes et étudiants en lettres, arts et humanités privilégient des motivations intrinsèques et la passion pour leur domaine. Ils placent dans leur top trois un emploi en lien avec mes passions et un emploi permettant d’exprimer ma créativité librement, tandis que la rémunération et les opportunités d’évolution de carrière sont moins prioritaires (6ème et 11ème place). L’aspiration à la créativité est fortement corrélée à cette filière (+15 p.p. pour les femmes, +10 p.p. pour les hommes). Les hommes qui valorisent un emploi stimulant qui permet de relever des défis y sont également surreprésentés (+7 p.p.). En revanche, les hommes recherchant un emploi bien rémunéré ainsi que les femmes attachées à des horaires compatibles avec leurs activités personnelles sont moins représentés (-11 p.p.).

Le choix des filières scientifiques et technologiques est fortement lié à l’attrait pour les technologies émergentes, mais reflète aussi une perception moins favorable de l’environnement de travail, surtout chez les femmes. Ceux qui souhaitent travailler dans un domaine en croissance lié aux technologies ont une probabilité accrue de s’y inscrire (+18 p.p. pour les hommes, +10 p.p. pour les femmes). En revanche, les étudiantes et étudiants attachés à un emploi tourné vers les autres choisissent moins souvent cette filière (-13 p.p.), de même que les hommes valorisant des relations sociales apaisées et respectueuses (-13 p.p.) et les femmes soucieuses d’un faible risque de harcèlement (-7 p.p.).

Les filières de santé présentent des motivations marquées par l’altruisme et l’orientation vers les autres. En particulier, les femmes qui privilégient un emploi tourné vers les autres s’orientent plus souvent vers ces études (+17 p.p.).

Enfin, les préférences analysées dans l’enquête n’expliquent pas de manière significative les choix d’orientation vers l’éducation ou vers les sciences humaines et sociales de façons générale. A noter cependant que les femmes qui priorisent de bonnes opportunités d’évolution de carrière ont une probabilité plus élevée d’être inscrites en droit et sciences politiques.

Des rémunérations anticipées généralement cohérentes avec les filières d’études choisies

L’enquête pose la question suivante : Quelle rémunération mensuelle nette pensez-vous percevoir à 30 ans ? et propose plusieurs tranches possibles. Les étudiants en lettres, arts et humanités semblent avoir conscience du fait que leurs perspectives salariales sont moindres, puisque 47% des répondants de cette filière estiment percevoir 2 500 euro par mois maximum à 30 ans. Ce pourcentage est bien plus élevé que pour les répondants en santé et paramédical (20 %), sciences et technologies (25 %) et sciences économiques, gestion et commerce (26 %).

Par ailleurs, il existe certaines différences femmes-hommes importantes concernant les perspectives salariales. Par exemple, seules 17 % des femmes contre 29 % des hommes en sciences économiques, gestion et commerce envisagent de gagner plus de 4 000 euros par mois à 30 ans. De même, en santé, 19 % des femmes contre 27 % des hommes envisagent une telle rémunération. Les différences sont moindres en sciences et technologies, puisque 18 % des femmes et 21 % des hommes pensent gagner plus de 4 000 euros par mois à 30 ans.

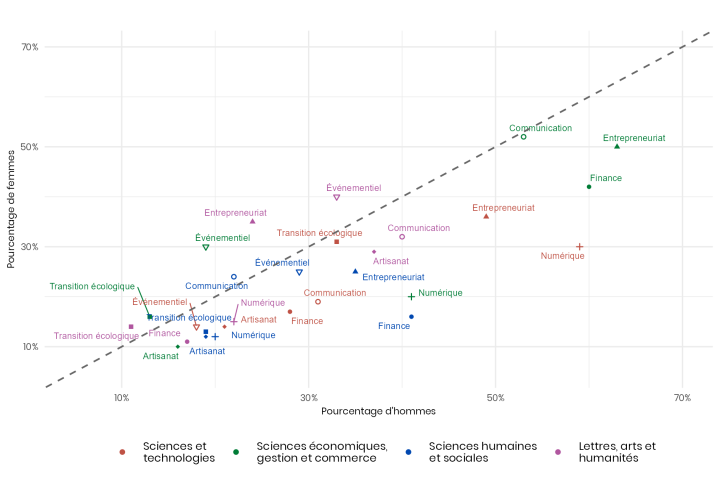

Les femmes restent plus faiblement attirées par les secteurs de l’informatique, du numérique et de la finance

Afin de mieux comprendre les différences de préférences des femmes et des hommes pour le marché du travail, le questionnaire demande : « Dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) par un emploi dans les domaines suivants ? ». Les pourcentages d’hommes et de femmes déclarant un intérêt pour chaque domaine proposé sont représentés dans la Figure A.9 en annexe.

Les données confirment le faible attrait des femmes pour deux domaines porteurs sur le marché du travail : l’informatique et le numérique d’une part et la finance d’autre part. Par exemple, seules 30 % des étudiantes en sciences et technologies expriment un intérêt pour un emploi dans l’informatique ou le numérique (e.g. développeur web, data analyst, etc.), contre 59 % des hommes. En revanche, 30 % des étudiantes en sciences et technologies répondent qu’elles ne sont pas du tout intéressés par un emploi dans ce secteur (contre 5 % des hommes).

Les métiers liés à la transition écologique (énergies renouvelables, cultures durables, etc.) attirent à peu près autant d’hommes que de femmes. Par exemple, 33 % d’étudiants et 31 % d’étudiantes en sciences et technologies sont intéressés par ce domaine d’activité.

Enfin, l’entrepreneuriat attire plus d’hommes que de femmes, sauf parmi les étudiants en lettres, arts et humanités, où les femmes sont plus nombreuses à se dire intéressées (35 % des femmes contre 24 % des hommes).

Importance accordée aux études et au travail

Afin d’évaluer à quel point les étudiants prennent leurs études au sérieux, l’enquête propose de se positionner entre les deux affirmations suivantes :

- Je préfère me concentrer pleinement sur mes études et travailler dur pour réussir, quitte à sacrifier un peu ma vie sociale et étudiante.

- ou Je préfère profiter pleinement de ma vie sociale et étudiante, quitte à sacrifier un peu mes études.

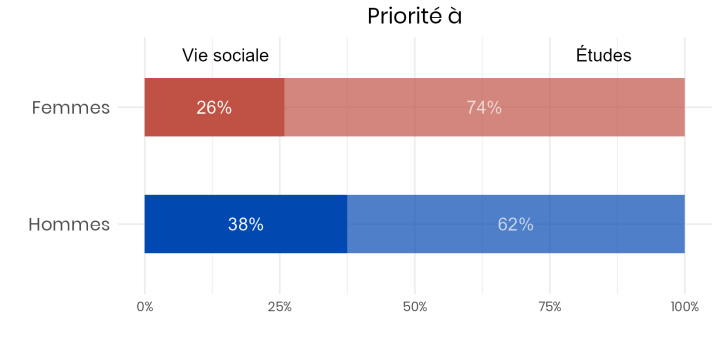

La Figure 9 montre que les étudiants, et surtout les étudiantes, accordent une grande importance à leurs études, parfois au détriment de leur vie sociale (74 % des femmes et 62 % des hommes), tendance particulièrement marquée en santé (88 % des femmes et 78 % des hommes).

Priorité aux études ou à la vie sociale pendant l’enseignement supérieur. Lecture : 74 % des femmes disent préférer se concentrer pleinement sur leurs études et travailler dur pour réussir, quitte à sacrifier un peu leur vie sociale et étudiante. A l’inverse, 26 % des femmes préfèrent profiter pleinement de leur vie sociale et étudiante, quitte à sacrifier un peu leurs études.

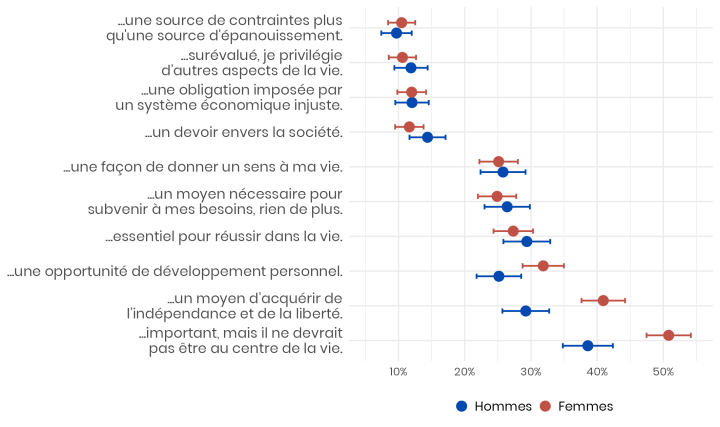

Si les femmes sont davantage prêtes à sacrifier d’autres aspects de leur vie afin de réussir dans leurs études, elles sont aussi plus nombreuses à valoriser d’autres aspects de la vie que le travail. En effet, 51 % des étudiantes considèrent que le travail est important, mais il ne devrait pas être au centre de la vie, contre 39 % des étudiants (Figure 10).

Les valeurs concernant le travail. Lecture : 39 % des hommes sont d’accord avec l’affirmation « le travail est important, mais il ne devrait pas être au centre de la vie ». Note : les répondants pouvaient donner leur accord avec au plus trois affirmations

Les femmes sont aussi plus nombreuses à être d’accord avec l’affirmation le travail est un moyen d’acquérir de l’indépendance et de la liberté (41 % comparé à 29 % pour les hommes). Les femmes semblent ainsi associer plus fortement le travail à un enjeu d’autonomie, qui peut être vis-à-vis de la famille, du conjoint ou des normes sociales.

Ces différences de valeurs concernant le travail coïncident en partie avec les choix d’études supérieures. Par exemple, les étudiantes qui sont d’accord avec le travail est essentiel pour réussir dans la vie ont une probabilité significativement plus élevée d’être inscrites en santé (+7 p.p.) ou en sciences économiques, gestion et commerce (+9 p.p.) et moins élevée d’être inscrites en lettres, arts et humanités (-6 p.p.).

Autre exemple, les étudiantes qui sont d’accord avec le fait que le travail est un moyen d’acquérir de l’indépendance et de la liberté ont une probabilité plus élevée d’être inscrites en sciences économiques, gestion et commerce (+6 p.p.).

Conclusion

Les choix d’orientation ne reposent pas sur un seul critère mais sur une combinaison de facteurs : goûts scolaires, influence familiale, motivations liées aux études, aspirations professionnelles et valeurs liées au travail.

L’analyse met en évidence des profils contrastés. Les filières économiques attirent principalement des étudiantes et étudiants sensibles aux motivations centrées sur la rémunération et les perspectives de carrière. A l’inverse, les filières lettres, arts et humanités attirent des étudiants motivés par la créativité, l’expression personnelle et le plaisir intellectuel, souvent au détriment des perspectives financières ou de la sécurité de l’emploi. Les filières scientifiques et technologiques attirent des étudiantes et étudiants motivés par l’innovation et la croissance technologique, mais leur image d’un environnement moins tourné vers les relations humaines contribue à limiter leur attractivité auprès des femmes. A l’inverse, la dimension relationnelle semble être un moteur d’inscription des femmes dans le domaine de la santé.

Enfin, de nombreux étudiants et étudiantes choisissent volontairement des disciplines moins valorisées sur le marché du travail. Ce choix traduit une préférence assumée pour la passion, la créativité ou l’épanouissement personnel, quitte à reléguer au second plan les perspectives de rémunération et de sécurité de l’emploi. Il souligne ainsi que, pour une partie des jeunes, la quête de sens et d’accomplissement prime sur la logique strictement économique.

Trois recommandations de politique publique peuvent être avancées sur la base des résultats de cette enquête :

- Développer des filières hybrides qui associent sciences, sciences sociales et humanités, de manière à offrir aux jeunes femmes (et aux jeunes hommes) aux intérêts variés la possibilité de poursuivre des études scientifiques sans renoncer à d’autres domaines.

- Renforcer l’attractivité de la physique et du numérique en mettant davantage en avant leur sens et leurs finalités sociales.

- Permettre aux étudiants de mieux concilier aspirations personnelles et perspectives d’emploi.

Bibliographie

Breda, Thomas, Julien Grenet, Marion Monnet, et Clémentine Van Effenterre. 2019. Role Models féminins : un levier efficace pour inciter les filles à poursuivre des études scientifiques ? Note IPP n°45, septembre.

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP). 2019. Mise en place de la spécialité Numérique et Sciences Informatiques au lycée. Note d’information n° 19.48. Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, novembre. https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/50/1/DEPP_NI_19_48_specialite_NSI_1184501.pdf

Erb, Louis-Alexandre. 2025. Trois essais sur la ségrégation de genre. Thèse de doctorat, Université Gustave Eiffel, mai.

Inspection Générale des Finances (IGF) et Inspection Générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche (IGÉSR). 2025. Filles et mathématiques : lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles. Rapport n°2024-M-046-04 / n°24-25 003B, février.

Annexes : Figures

Filières d’études supérieures des femmes et des hommes de l’échantillon. Lecture : Parmi les personnes enquêtées, 37,5 % des hommes sont inscrits dans une filière d’études supérieures liées aux sciences et technologies.

Satisfaction moyenne par filière d’études et type de répondant. Lecture : Les étudiantes en sciences et technologies déclarent une satisfaction moyenne de 7,1 sur une échelle de 0 (pas du tout satisfaite) à 10 (très satisfaite).

Stress moyen par filière d’études et type de répondant. Lecture : Les étudiantes en sciences et technologies déclarent un stress moyen de 3,9 sur une échelle de 1 (aucun stress) à 5 (stress très élevé).

Corrélations entre les matières appréciées au collège ou au lycée et le choix d’études supérieures. Lecture : Les hommes qui ont aimé les mathématiques, physique-chimie, informatique-numérique, technologie et/ou sciences de l’ingénieur dans le secondaire ont une probabilité plus élevée de faire des études supérieures en sciences et technologies. Note : les barres de couleur foncée indiquent des corrélations statistiquement significatives.

Corrélations entre motivations et choix d’études supérieures. Lecture : Les femmes qui indiquent « suivre ma passion pour un domaine d’études » comme principale raison de leur choix de poursuivre des études supérieures ont une probabilité plus élevée de 8 points de pourcentage de faire des études en santé ou paramédical, comparé aux femmes qui n’indiquent pas cette raison comme étant la plus importante.

Goût pour le risque et choix d’études supérieures. Lecture : Parmi les femmes, celles qui ont un goût élevé pour le risque (score de 8 ou plus) ont une probabilité plus élevée (+5 p.p.) de choisir des études en santé et paramédical.

Classement des caractéristiques souhaitées dans les futurs emplois, par filière d’études supérieures (de la plus désirée en 1 à la moins désirée en 18). Lecture : Les étudiants en sciences et technologies souhaitent en priorité « un emploi qui soit en lien avec mes passions ». Les caractéristiques d’emplois souhaitées en deuxième et troisième position sont « un emploi qui permet de bien gagner sa vie », puis « travailler dans un environnement de travail où les relations sociales sont apaisées et où les gens se respectent ».

Caractéristiques souhaitées pour l’emploi à l’entrée sur le marché du travail et filières d’études. Lecture : Les hommes et les femmes qui valorisent « un emploi tourné vers les autres » ont une probabilité plus faible de choisir des études en sciences et technologies (-13 p.p.). Les préférences pour les caractéristiques non représentées dans cette Figure ne sont pas significativement corrélées avec les filières d’études.

Pourcentage de femmes et d’hommes déclarant un intérêt potentiel pour un emploi dans les domaines suivants : informatique et numérique, transition écologique, artisanat ou métiers d’art, entrepreneuriat, communication, économie/finance, ainsi qu’événementiel et culture. Lecture : parmi les étudiants en sciences et technologies, 36 % de femmes et 49 % d’hommes disent être intéressés par l’entrepreneuriat. Note : Afin d’alléger le graphique, les réponses des étudiants des filières santé et éducation ne sont pas représentées.

Annexes : Tableau A.1

| Filière d’études supérieures | Effectifs | Hommes | Femmes |

| N | % | % | |

| Sciences et technologies | 373 | 66.5 | 33.5 |

| Mathématiques et informatique | 123 | 77.2 | 22.8 |

| Physique, chimie et sciences de la terre | 47 | 51.1 | 48.9 |

| Biologie, sciences de la vie et de l’environnement | 63 | 30.2 | 69.8 |

| Ingénierie et technologies (électronique, mécanique, génie civil, etc.) | 109 | 83.5 | 16.5 |

| Énergies renouvelables et transition énergétique | 14 | 78.6 | 21.4 |

| Agronomie et agriculture | 113 | 54.5 | 45.5 |

| Écologie et gestion de l’environnement | 6 | 33.3 | 66.7 |

| Santé et paramédical | 174 | 23.6 | 76.4 |

| Médecine | 69 | 24.6 | 75.4 |

| Pharmacie | 21 | 33.3 | 66.7 |

| Odontologie (dentaire) | 8 | 37.5 | 62.5 |

| Métiers paramédicaux (infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, etc.) | 61 | 16.4 | 83.6 |

| Santé publique | 15 | 26.7 | 73.3 |

| Lettres, arts et humanités | 199 | 31.7 | 68.3 |

| Lettres modernes et classiques | 22 | 27.3 | 72.7 |

| Langues et cultures étrangères | 65 | 29.2 | 70.8 |

| Philosophie et éthique | 8 | 37.5 | 62.5 |

| Arts plastiques, design et arts appliqués | 26 | 23.1 | 76.9 |

| Cinéma, audiovisuel et multimédia | 33 | 45.5 | 54.5 |

| Métiers de l’artisanat (menuiserie, bijouterie, etc.) | 8 | 25.0 | 75.0 |

| Design, mode et architecture | 31 | 29.0 | 71.0 |

| Métiers du patrimoine et de la muséologie | 6 | 50.0 | 50.0 |

| Sciences humaines et sociales | 242 | 28.5 | 71.5 |

| Histoire, géographie et archéologie | 39 | 46.2 | 53.8 |

| Droit et sciences politiques | 132 | 27.3 | 72.7 |

| Sociologie et anthropologie | 14 | 35.7 | 64.3 |

| Psychologie | 43 | 11.6 | 88.4 |

| Communication et journalisme | 13 | 38.5 | 61.5 |

| Aménagement du territoire et urbanisme | 1 | 0.0 | 100.0 |

| Sciences économiques, gestion et commerce | 289 | 42.9 | 57.1 |

| Économie et gestion | 77 | 45.5 | 54.5 |

| Écoles de commerce et de gestion | 78 | 48.7 | 51.3 |

| Marketing, communication et publicité | 70 | 37.1 | 62.9 |

| Comptabilité, finance et contrôle de gestion | 46 | 45.6 | 54.4 |

| Ressources humaines | 18 | 22.2 | 77.8 |

| Education et formation | 88 | 38.6 | 61.4 |

| Sciences de l’éducation | 25 | 40.0 | 60.0 |

| Métiers de l’enseignement (professeur des écoles, secondaire, etc.) | 44 | 43.2 | 56.8 |

| Formation d’éducateurs spécialisés | 19 | 26.3 | 73.7 |

| Autre | 135 | 45.2 | 54.8 |

- IGF & IGÉSR, 2025

- Erb, 2025

- cf. Communiqué de presse : Plan Filles et Maths. https://www.education.gouv.fr/communique-de-presse-plan-filles-et-maths-450370

- Breda et al., 2019

- L’enseignement supérieur perçu comme instrument pour l’emploi s’inscrit dans une tradition utilitariste, défendue par des économistes comme Gary Becker (1930-2014), qui considèrent que les études servent principalement à développer le capital humain. L’enseignement supérieur perçu comme lieu d’épanouissement et de curiosité intellectuelle s’inscrit davantage dans une tradition humaniste, par exemple portée par Wilhelm von Humboldt (1767-1835), qui a fondé le principe selon lequel l’université doit être un lieu de recherche libre et de développement de culture générale. Si les universités de recherche ont largement été développées selon le modèle humboldtien, elles ont aussi évolué vers une approche davantage centrée sur le modèle utilitariste. Cette évolution graduelle peut s’expliquer en partie par la course entre technologie et éducation décrite d’abord par l’économiste Jan Tinbergen (1903-1994). Pour résumer, les individus sont incités à faire davantage études, le marché du travail valorisant de plus en plus les emplois hautement qualifiés.

- Personne n’a répondu autre ou ne souhaite pas répondre.

- Cf., en annexe, la Figure A.1, qui décrit la répartition de l’échantillon entre les filières, et le Tableau A.1, qui indique la répartition femmes-hommes au sein des différents domaines d’études.

- Seulement 2,6 % des lycéennes ont choisi la spécialisation Numérique et sciences informatiques (NSI) lors de son introduction en première générale en 2019, contre 15,2 % des lycéens (DEPP, 2019).

- Ces pourcentages ne tiennent pas compte du goût pour l’éducation physique et sportive).

- Ce pourcentage est obtenu grâce à une régression qui modélise le choix d’étudier les sciences et technologies plutôt qu’une autre discipline. L’équation inclut une variable binaire indiquant si la réponse provient d’une femme (1 si oui, 0 sinon) et une autre variable binaire indiquant si la personne a déclaré aimer les mathématiques au collège ou lycée (1 si oui, 0 sinon). Toutes les régressions de cette étude contrôlent également pour le milieu économique d’origine, la mention obtenue au baccalauréat, l’âge, l’année d’études, la région et le type d’agglomération.

- Pour chaque domaine d’études, les réponses possibles sont : très probable, plutôt probable, peu probable, très peu probable, pas du tout probable. Les pourcentages de la Figure 4 regroupent les réponses très probable et plutôt probable.

- Les 10 % d’étudiantes et d’étudiants des filières d’études supérieures autres sont exclus de cette analyse, car le questionnaire ne demandait pas spécifiquement l’approbation des parents pour le domaine choisi.

- Les répondants pouvaient accorder la même note à plusieurs critères. En moyenne, les femmes comme les hommes ont classé 3,5 critères en première place.

- Les répondants ont évalué dix paires de caractéristiques sélectionnées aléatoirement parmi les 18 proposées. Pour chaque paire, ils devaient indiquer la caractéristique qu’ils privilégieraient dans le cadre de leur futur emploi après la fin de leurs études (méthode du choix forcé à deux alternatives).