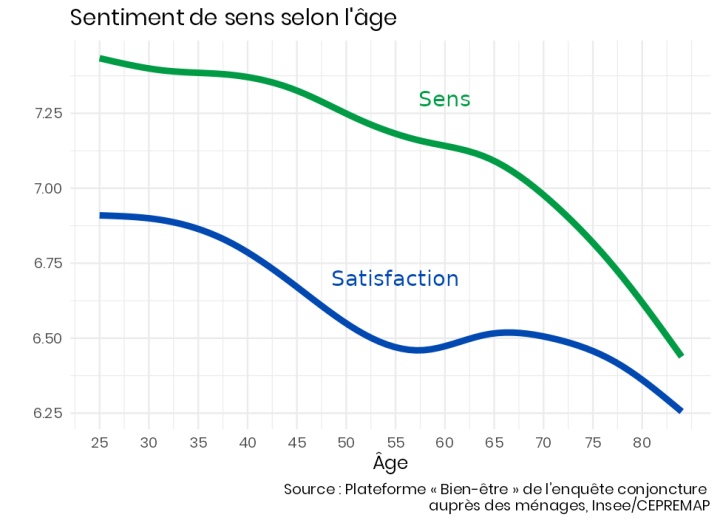

Le sentiment que ce qu’on fait dans sa vie a du sens constitue une dimension essentielle du bien-être subjectif. Moins souvent présente dans les enquêtes, elle est cependant moins bien connue que la satisfaction dans la vie ou le bonheur. Nous proposons ici une première approche du sentiment de sens des Français. Il est élevé, avec une moyenne de 7 sur une échelle de 0 à 10, et diminue avec l’âge.

En raisonnant toutes choses égales par ailleurs, nous montrons le rôle central que jouent les relations familiales et le travail dans cette évaluation. Le poids du revenu est plus faible, tant dans l’absolu que par rapport à son poids dans l’évaluation de la satisfaction.

Cette comparaison des sentiments de satisfaction et de sens met en évidence d’une part un affaiblissement du sens à partir de 60 ans, qui interroge la place donnée aux retraités, et souligne l’importance du sentiment de sens chez les personnes du secteur public – un sentiment dont l’érosion contribue à la crise du recrutement.

Mathieu Perona, Cepremap

Qu’est-ce que je fais de ma vie ?

La majeure partie des travaux en économie du bonheur porte sur la satisfaction dans la vie, en tant que résumé évaluatif du bien-être subjectif d’une personne. À l’Observatoire, nous soulignons régulièrement que la satisfaction n’est qu’un des éléments, certes important, du bien-être. Dans cette Note, nous nous penchons donc sur une autre dimension-clef, le sentiment que ce qu’on fait dans sa vie à du sens. Associé à la notion aristotélicienne d’eudemonia, il correspond au sentiment d’alignement entre nos valeurs et nos actions. Nous le recueillons dans notre enquête trimestrielle avec la question :

Avez-vous le sentiment que ce que vous faites dans votre vie a du sens, de la valeur ? Note de 0 (‘Pas du tout de sens’) à 10 (‘Beaucoup de sens’)

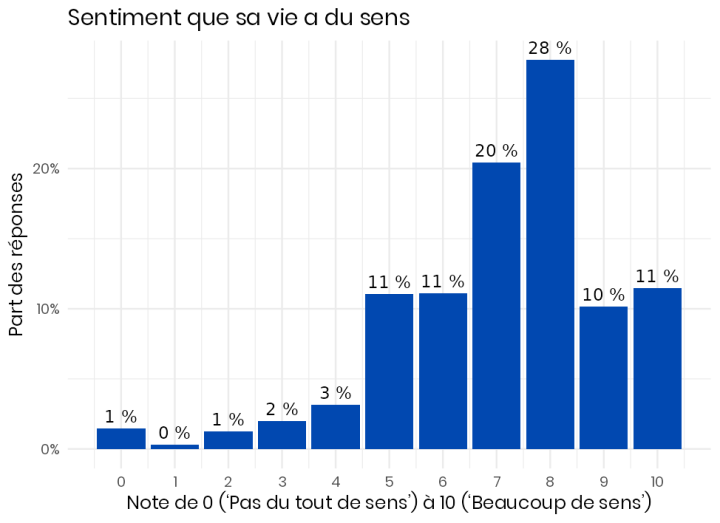

Un sentiment de sens élevé

Sur l’échelle de 0 à 10, plus des deux tiers (69%) des réponses sont supérieures ou égales à 7, soit un sentiment fort de sens. À l’autre extrémité de l’échelle, les notes les plus faibles, de 0 à 4, ne recueillent que 7% des réponses. Les Français ont donc un sentiment assez fort que leur action quotidienne a un sens. Le score moyen de 7/10 est supérieur à la moyenne de satisfaction dans la vie, qui oscille autour de 6,5/10. Les femmes déclarent en moyenne un sentiment de sens plus élevé de 0,4 points que celui des hommes.

Ce sentiment de sens est plutôt stable dans le temps. S’il a connu des variations lors des épisodes majeurs de la dernière décennie (Gilets jaunes, confinements), il réagit moins fortement à la conjoncture que ne le fait la satisfaction de vie, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

Une perte de sens avec l’âge

Là où le sentiment de satisfaction dans la vie connaît un rebond autour des 60 ans, le sentiment moyen de sens décline progressivement suivant l’âge, avec une accélération au-delà de 65 ans.

Cette dynamique mêle les effets de l’âge lui-même avec ceux des autres facteurs du sentiment de sens que nous pouvons identifier, à commencer par la vie de couple et de famille, l’activité professionnelle et le niveau de vie. Une approche toutes choses égales par ailleurs nous permet de séparer l’effet de chacun de ces facteurs (le tableau en annexe donne l’ensemble des résultats).

Le couple et les enfants

Selon une enquête internationale du Pew Research Centre, c’est la famille que les Français citent en premier comme élément constitutif du sens donné à leur vie. De fait, les personnes vivant en couple sous le même toit (sans enfant) déclarent un sentiment de sens supérieur de 0,3 points à celui des personnes seules. L’effet d’être en couple cohabitant est plus fort chez les hommes, ces derniers bénéficiant d’un supplément moyen de 0,09 points supplémentaires. La présence d’enfants de moins de 14 ans1 ajoute 0,2 points à l’évaluation moyenne du sens, pour les hommes comme pour les femmes, y compris pour les parents isolés.

L’activité, facteur central du sens

Parmi les 17 dimensions du bien-être subjectif présentes dans notre tableau de bord, c’est à la satisfaction au travail que le sentiment de sens est le plus fortement lié2.

Toutes choses égales par ailleurs, être au chômage est associé à un sentiment de sens inférieur en moyenne de 0,5 points par rapport à être en emploi. Cette pénalité est de 0,7 points pour les personnes en incapacité de travail, et 0,3 points pour celles à la retraite. C’est bien l’absence d’activité socialement identifiée qui pèse sur le sentiment de sens : les personnes au foyer déclarent un sentiment de sens comparable à celui des personnes en emploi. La pénalité du chômage est plus forte pour les hommes, avec un impact supplémentaire de 0,2 points chez eux par rapport aux femmes dans la même situation.

Un travail qui a du sens

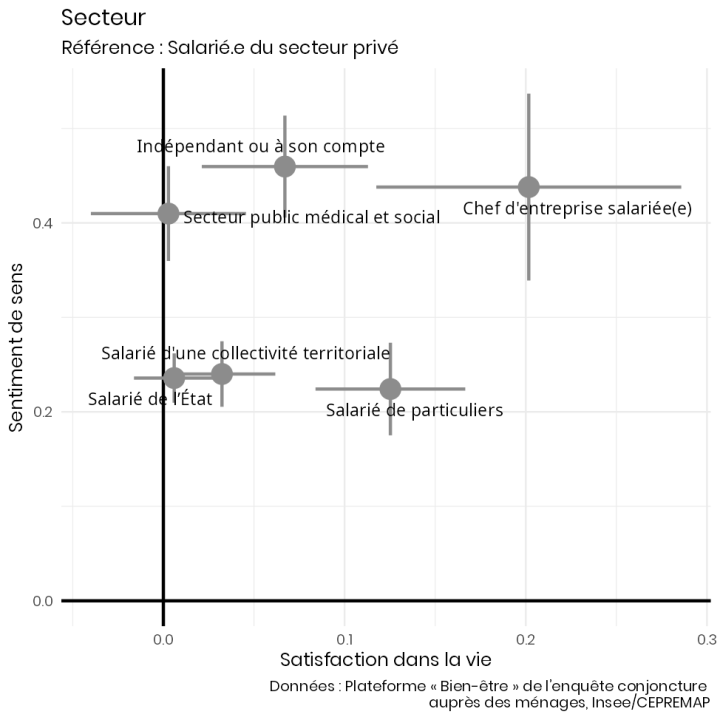

Le sentiment de sens des personnes en emploi dépend de leur secteur d’activité3Voir aussi notre note 2023-09 à ce sujet.[\note]. La Figure 3 représente ainsi l’effet (toutes choses égales par ailleurs) de travailler dans un autre secteur que le secteur privé, qui sert de référence (point 0). L’effet sur le sentiment de sens est représenté sur l’axe vertical, l’effet sur la satisfaction dans la vie sur l’axe horizontal. Les salariés du public déclarent un sentiment de sens supérieur de 0,2 points à leurs homologues du privé, une valeur qui monte à 0,4 points pour les salariés du public médical et social ainsi que les indépendants. Ces effets ne s’étendent pas à la satisfaction dans la vie (alors que nous raisonnons déjà à niveau de vie égal): on ne relève pas de différence moyenne de satisfaction entre une salariée du privé et une fonctionnaire du secteur médical et social.

Le diagramme représente les coefficients de régression associés aux secteurs, pour la satisfaction dans la vie (axe horizontal) et le sentiment de sens (axe vertical). Le point 0 correspond aux salariés du secteur privé.

Niveau de vie et sens

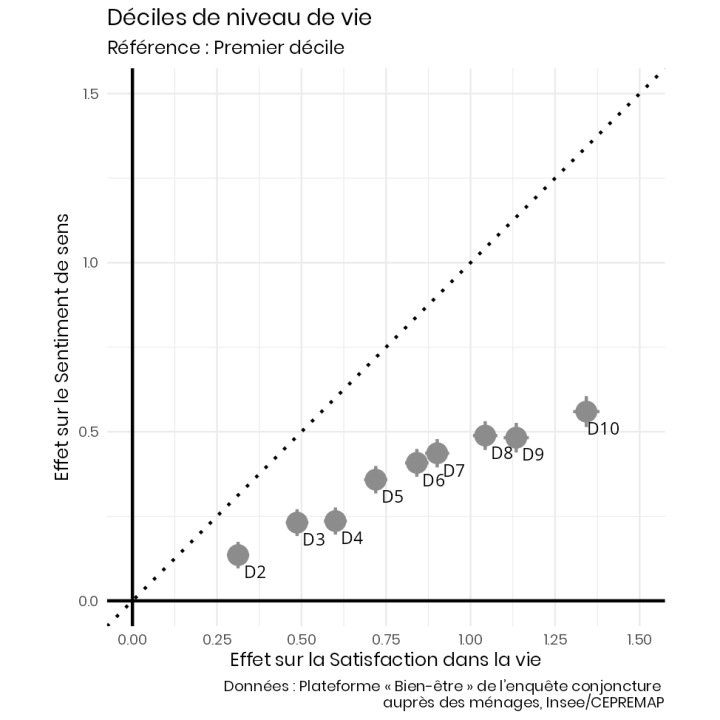

L’importance du revenu dans la construction de la satisfaction dans la vie des Français est bien établie. Le niveau de vie joue également un rôle dans l’appréciation du sentiment de sens, mais dans une moindre mesure. En reprenant le principe des diagrammes précédents, la Figure 4 illustre l’écart net de satisfaction (axe horizontal) et de sens (axe vertical) selon les déciles de niveau de vie des ménages, en partant du premier décile (ménages les plus modestes).

Le diagramme représente les coefficients de régression associés déciles de niveau de vie, pour la satisfaction dans la vie (axe horizontal) et le sentiment de sens (axe vertical). Le point 0 correspond au premier décile (le plus modeste).

La différence entre le premier et le dixième décile est de 1,3 points pour la satisfaction moyenne, et de moins de 0,6 points pour le sens, soit moitié moins. Sur ces 0,6 points, l’écart entre le premier décile et le décile médian (D5) est de presque 0,4 points, et de 0,15 points entre le premier et le deuxième décile. L’effet d’un plus haut niveau de vie sur le sentiment de sens s’essouffle donc rapidement. En particulier, il est nettement mois prononcé que sur la satisfaction dans la vie : tous les points sont situés dans la moitié sud-est du graphique, où l’effet du revenu sur la satisfaction est plus important celui sur le sens.

Le doctorat, un diplôme qui a du sens

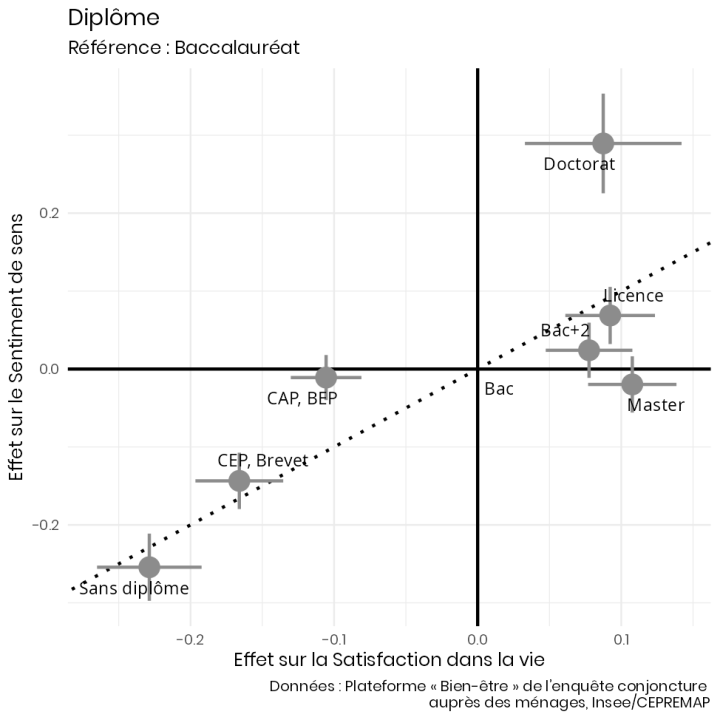

Nous constatons également une différence entre satisfaction et sens du point de vue de l’effet du diplôme (Figure 5).

Le diagramme représente les coefficients de régression associés au plus haut diplôme obtenu, pour la satisfaction dans la vie (axe horizontal) et le sentiment de sens (axe vertical). Le point 0 correspond au baccalauréat.

En ce qui concerne la satisfaction dans la vie (axe horizontal), on lit clairement la position pivot du baccalauréat, avec à gauche une satisfaction en moyenne plus faible (encore une fois, nous raisonnons à niveau de vie identique) pour les personnes titulaires d’un diplôme de niveau inférieur, tandis que les autres diplômes de l’enseignement supérieur semblent apporter le même supplément de satisfaction, 0,1 point, indépendamment de la longueur des études effectuées. En revanche, pour le sentiment de sens (échelle verticale), la contribution des diplômes allant du CAP-BEP au Master est essentiellement la même. Ne se distinguent que d’une côté l’effet négatif d’être très peu diplômé et l’effet positif d’être titulaire d’un doctorat.

Roger, Claude et Émilie

Si la vision toutes choses égales par ailleurs permet de comparer l’effet spécifique de chaque facteur, les situations individuelles cumulent ces facteurs, qui tantôt se s’additionnent, tantôt se compensent: le plus fort sentiment de sens dans la fonction publique est en partie compensé par un niveau de vie plus faible, à qualification égale. Pour visualiser ces effets, nous présentons trois cas-types.

Claude est une femme de 25 ans, célibataire sans enfants, titulaire du baccalauréat, employée à plein temps dans le secteur privé, dans une ville moyenne. Son niveau de vie la classe dans le quatrième décile. Une personne avec le profil de Claude déclare en moyenne un sentiment de sens proche de 7 sur l’échelle de 0 à 10.

Roger cumule les difficultés. À 59 ans, il s’est retrouvé depuis deux ans au chômage après une carrière d’ouvrier. Rentré jeune à l’usine, il n’a pas de diplôme. Il vit avec son épouse dans une commune rurale. Le ménage a de faibles ressources, qui le classent dans le deuxième décile de niveau de vie.

Émilie a 45 ans. Elle est médecin dans un hôpital public parisien, et vit en couple, avec deux enfants de moins de 14 ans. Ses revenus la placent dans le septième décile.

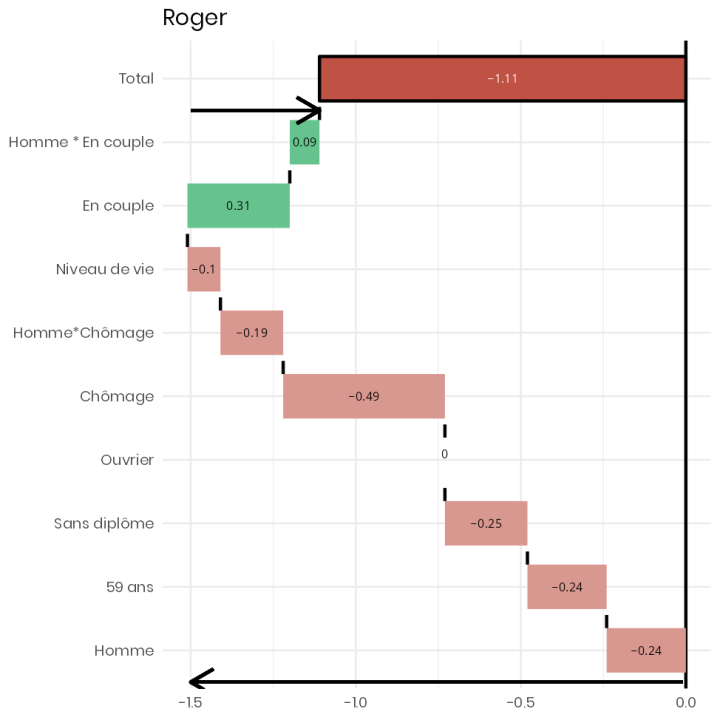

Ainsi que le montre la Figure 6, Roger déclare un sentiment de sens inférieur de 1,11 points à celui de Claude. À lui seul, le fait d’être au chômage compte pour plus de la moitié de l’écart (0,49 points pour le chômage lui-même, plus 0,19 points pour le fait d’être un homme au chômage).

Sentiment de sens. Le diagramme se lit de bas en haut. Les barres représentent l’écart avec Claude pour chacun des facteurs pertinents, tels qu’estimés dans notre modèle. Au total, une personne avec le profil de Roger déclare en moyenne un sentiment de sens d’1,11 points inférieur à une personne avec le profil de Claude.

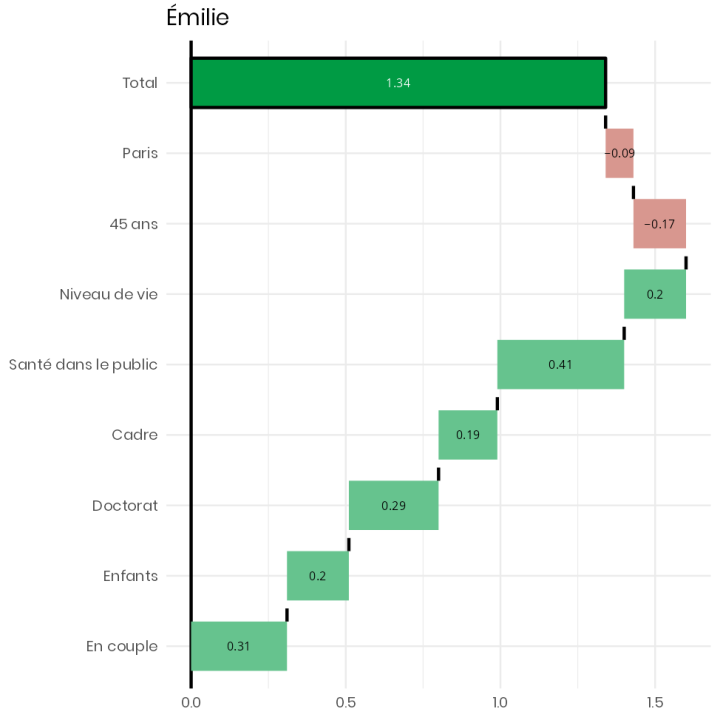

Pour Émilie aussi (Figure 7), le travail joue beaucoup. Par rapport à Claude, son statut de cadre dans le secteur public de la santé lui apporte un supplément de sens de 0,6 points, mais sa vie de famille présente un poids proche, à 0,5 points.

Sentiment de sens. Le diagramme se lit de bas en haut. Les barres représentent l’écart avec Claude pour chacun des facteurs pertinents, tels qu’estimés dans notre modèle. Au total, une personne avec le profil d’Émilie déclare en moyenne sentiment de sens supérieur de 1,34 points à une personne avec le profil de Claude.

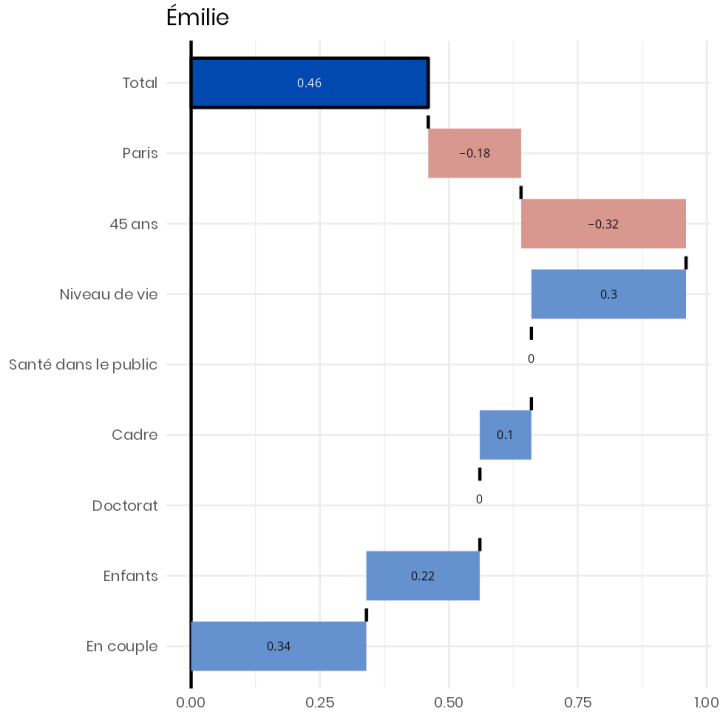

Lorsque l’on considère la satisfaction dans la vie plutôt que le sens, la différence entre Claude et Roger est du même ordre, avec essentiellement quelques différences dans le poids des facteurs. La situation est différente pour Émilie (Figure 8) : sa satisfaction de vie n’est supérieure à celle de Claude que de 0,46 points, le tiers de la différence que nous observions sur le sentiment de sens.

Sentiment de satisfaction. Le diagramme se lit de bas en haut. Les barres représentent l’écart avec Claude pour chacun des facteurs pertinents, tels qu’estimés dans notre modèle. Au total, quelqu’un avec le profil d’Émilie déclare en moyenne sentiment satisfaction supérieur de 0,46 points à celle de quelqu’un avec le profil de Claude.

Cet écart entre les deux dimensions tient d’abord à la sphère

professionnelle. Le supplément de sens lié à son niveau de diplôme et au

fait de travailler dans le secteur médical ne se retrouve pas dans le

domaine de la satisfaction. Si la différence de revenu a un effet

positif un peu plus sensible sur la satisfaction, l’effet de l’âge et

d’habiter en région parisienne ont un effet négatif plus marqué.

Un domaine à explorer

Ce rapide parcours des facteurs du sentiment de sens en France montre que s’il partage des éléments avec la satisfaction dans la vie, il s’en distingue aussi. Le sentiment de sens constitue une dimension spécifique du bien-être subjectif. Deux éléments présentés ici doivent à notre sens attirer particulièrement l’attention au regard de la politique publique.

Le premier est l’accélération de la perte de sentiment de sens à partir de 60 ans, qui reflète certainement un problème profond d’intégration des retraités dans une société française où le sens se construit beaucoup autour des enfants – qui ont souvent quitté le nid quand leurs parents prennent leur retraite – et du travail. Quelle place, quelle fonction sociale donnons-nous aux personnes en retraite?

Le second réside dans la conjonction d’un supplément de sens des emplois de la sphère publique, et d’une absence de supplément de satisfaction dans la vie, à niveau de vie identique, par rapport à une personne salariée du secteur privé. Les salaires étant, à profil équivalent, plus faibles dans le public, on peut penser que le sens compense en partie la plus faible satisfaction liée au différentiel de rémunération. Or, on entend de plus en plus souvent parler d’une perte de sens dans ces métiers face à la dégradation des conditions d’exercices, de l’enseignement à l’hôpital en passant par les tribunaux. À ce titre, la crise généralisée de recrutement pourrait bien être double, trouvant son origine à la fois dans les rémunérations, mais aussi dans les conditions de travail.

Tableau de régression

| Sens | Satisfaction | |||

| Independants | 0.034 | (0.059) | 0.085* | (0.050) |

| Cadres et prof. intermédiaires | 0.188 * * * | (0.025) | 0.096 * * * | (0.022) |

| Ouvriers | −0.003 | (0.028) | −0.055 * * | (0.023) |

| Ne sait pas | −0.122 | (0.194) | −0.287* | (0.165) |

| D2 | 0.135 * * * | (0.039) | 0.312 * * * | (0.033) |

| D3 | 0.231 * * * | (0.040) | 0.487 * * * | (0.033) |

| D4 | 0.236 * * * | (0.040) | 0.600 * * * | (0.034) |

| D5 | 0.358 * * * | (0.041) | 0.720 * * * | (0.034) |

| D6 | 0.408 * * * | (0.041) | 0.841 * * * | (0.035) |

| D7 | 0.436 * * * | (0.042) | 0.901 * * * | (0.036) |

| D8 | 0.489 * * * | (0.043) | 1.043 * * * | (0.036) |

| D9 | 0.482 * * * | (0.044) | 1.135 * * * | (0.037) |

| D10 | 0.560 * * * | (0.046) | 1.342 * * * | (0.039) |

| Homme | −0.244 * * * | (0.036) | −0.064 * * | (0.031) |

| 31-40 ans | −0.181 * * * | (0.040) | −0.178 * * * | (0.034) |

| 41-50 ans | −0.168 * * * | (0.041) | −0.324 * * * | (0.035) |

| 51-60 ans | −0.242 * * * | (0.041) | −0.448 * * * | (0.035) |

| 61-70 ans | −0.091* | (0.053) | −0.390 * * * | (0.045) |

| 71-80 ans | −0.322 * * * | (0.061) | −0.415 * * * | (0.052) |

| 81-90 ans | −0.486 * * * | (0.071) | −0.381 * * * | (0.060) |

| 91 ans et plus | −1.153 * * * | (0.153) | −0.398 * * * | (0.125) |

| Vit en couple | 0.312 * * * | (0.028) | 0.338 * * * | (0.024) |

| Enfants de moins de 14 ans | 0.197 * * * | (0.037) | 0.223 * * * | (0.031) |

| Famille monoparentale | 0.211 * * * | (0.052) | −0.115 * * * | (0.044) |

| Sans diplôme | −0.254 * * * | (0.043) | −0.229 * * * | (0.036) |

| CEP, Brevet | −0.144 * * * | (0.036) | −0.166 * * * | (0.031) |

| CAP, BEP | −0.011 | (0.029) | −0.106 * * * | (0.025) |

| Bac +2 | 0.024 | (0.035) | 0.078 * * | (0.030) |

| Licence | 0.069* | (0.037) | 0.092 * * * | (0.031) |

| Master | −0.020 | (0.036) | 0.108 * * * | (0.031) |

| Doctorat | 0.289 * * * | (0.064) | 0.087 | (0.055) |

| < 100 000 hab. | −0.005 | (0.024) | −0.008 | (0.020) |

| UU > 100 000 hab. | −0.014 | (0.024) | −0.037* | (0.020) |

| Agglo. parisienne | −0.092 * * * | (0.029) | −0.176 * * * | (0.025) |

| Chômage | −0.488 * * * | (0.058) | −0.545 * * * | (0.049) |

| Au foyer | −0.013 | (0.088) | 0.133* | (0.075) |

| En formation | 0.729 * * * | (0.163) | −0.082 | (0.138) |

| En retraite | −0.339 * * * | (0.047) | 0.019 | (0.040) |

| Incapacité de travail | −0.748 * * * | (0.079) | −0.406 * * * | (0.067) |

| Autre | −1.072 * * * | (0.163) | −0.682 * * * | (0.136) |

| Chef d’entreprise salarié | 0.438 * * * | (0.099) | 0.202 * * | (0.084) |

| Indépendant | 0.460 * * * | (0.054) | 0.067 | (0.046) |

| Salarié d’une collectivité territoriale | 0.240 * * * | (0.035) | 0.032 | (0.029) |

| Secteur public médical et social | 0.410 * * * | (0.050) | 0.003 | (0.043) |

| Salarié de l’État | 0.236 * * * | (0.026) | 0.006 | (0.022) |

| Salarié de particuliers | 0.224 * * * | (0.049) | 0.125 * * * | (0.041) |

| Homme * En couple | 0.089 * * | (0.040) | 0.038 | (0.034) |

| Homme * Enfants | −0.030 | (0.045) | −0.016 | (0.038) |

| Homme * Situation : Chômage | −0.186 * * | (0.087) | −0.103 | (0.074) |

| Homme * Au foyer | 0.284 | (0.396) | 0.299 | (0.338) |

| Homme * Autre | 0.360 | (0.261) | −0.026 | (0.220) |

| Homme * En formation | −0.167 | (0.278) | 0.094 | (0.236) |

| Homme * En retraite | 0.046 | (0.042) | −0.016 | (0.036) |

| Homme * Incapacité de travail | −0.206 | (0.138) | −0.077 | (0.117) |

| Constante | 6.725 * * * | (0.077) | 5.777 * * * | (0.065) |

| Observations | 50,227 | 51,063 | ||

| R2 | 0.070 | 0.124 | ||

| Adjusted R2 | 0.068 | 0.123 | ||

| Residual Std. Error | 306.461 (df = 50138) | 262.117 (df = 50974) | ||

| F Statistic | 42.917 * * * (df = 88; 50138) | 82.064 * * * (df = 88; 50974) |

- L’enquête Camme ne fait pas de différence entre les enfants de plus de 14 ans et d’autres adultes présents dans le ménage.

- Nous avions déjà relevé la place importante de travail dans l’écart du sentiment de sens entre demandeurs d’emploi et personnes en emploi