Cette note offre un éclairage sur les récents congrès du PS et de LR en étudiant le bouleversement de la vie politique française depuis les élections européennes et législatives de juin et juillet 2024, un an après la dissolution. Quel est le dénominateur commun des électeurs du PS avec ceux de LFI et EELV au sein du bloc de gauche, et avec ceux de Renaissance ? De même quels sont les aimants et les repoussoirs au sein du bloc de droite entre les électeurs du centre droit, de LR et du RN ? Comment cela explique-t-il les choix des candidats aux récents congrès du PS et de LR ? Quel est l’espace politique de ces deux partis traditionnels dans la perspective des présidentielles ? Et l’Assemblée est-elle encore gouvernable d’ici les élections présidentielles compte-tenu de la stratégie du PS et de LR ? Pour répondre à ces questions, nous étudions, derrière les alliances électorales de partis, les valeurs économiques et culturelles des électeurs issues élections européennes et législatives lors de la grande enquête électorale Jean-Jaurès, Cevipof, Ipsos, Montaigne.

Notre conclusion est claire : les électeurs du PS sont en termes de valeurs économiques et culturelles, et de priorités de politiques publiques, beaucoup plus proches de LFI et de EELV que de Renaissance. La distinction forte et d’importance concerne le rapport à l’Union Européenne et à la démocratie. Cela peut expliquer la décision d’une absence de motion de censure contre le gouvernement Bayrou par le PS en janvier 2025, et la ligne de rupture avec LFI épousée par les trois candidats au congrès du PS. Mais la victoire d’Olivier Faure illustre une position extrêmement fragile de la direction du PS pour satisfaire un électorat bien plus proche de LFI sur les valeurs économiques et culturelles. De même, nous montrons l’équilibre très fragile de la stratégie du LR : les électeurs de la droite républicaine canal historique ou de Ciotti ont des valeurs culturelles plus proches de celles des électeurs du RN que ceux de Renaissance. La focalisation sur les thématiques sécuritaires de la part des deux candidats Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, et la victoire de ces derniers, reflètent bien la polarisation de l’électorat du LR sur cette thématique. Mais cet électorat reste faible, le RN pouvant capitaliser à la fois sur la progression des préférences sécuritaires mais aussi sociales de l’électorat en France.

À cette aune, comment vont évoluer les équilibres dans les prochains mois : retour à la bipolarisation mais plus radicalisée et la disparition du centre, l’ancrage entre 3 blocs avec un PS au sein du NFP, un LR plus proche du RN, et un centre qui se vide progressivement, ou l’éclatement en 4 blocs ?

Yann Algan, HEC-Cepremap

Gilles Finchelstein, Fondation Jean-Jaurès

Eugénie de Laubier, Cepremap

Publié le 27 Juin 2025

Introduction

En 2012, le paysage politique français reposait encore sur un équilibre traditionnel : deux grands blocs — la droite et la gauche — dominaient la scène, avec une droite radicale marginale. Ce schéma, héritier des décennies de la Ve République, a volé en éclats en 2017. La gauche classique s’est disloquée, ses électeurs se dispersant entre la gauche radicale et le centre. La droite, à son tour, a vacillé, certains de ses soutiens glissant vers le centre ou vers la droite radicale. Quatre pôles structurent alors le vote : gauche radicale, droite radicale, centre et droite traditionnelle.

En 2022, cette fragmentation s’accélère. La droite continue de se déliter, et les électeurs se recentrent autour de trois grandes forces : le centre, la gauche radicale, et la droite radicale. Cette tripartition du champ politique, déjà bien visible lors de l’élection présidentielle de 2022, se cristallise pleinement avec les législatives de 2024. Trois projets antagonistes s’y affrontent frontalement : le programme du Nouveau Front Populaire (NFP) à gauche, celui de Renaissance au centre, et celui du Rassemblement National à droite. Quel est l’avenir pour le PS et LR dans cette tripartition ?

Si le NFP apparaissait jusque-là comme un bloc relativement stable, la motion de censure contre Michel Barnier le 5 décembre 2024 a constitué un premier coup de semonce. Mais c’est surtout la décision du Parti socialiste de ne pas censurer le gouvernement Bayrou à l’issue de son discours de politique générale qui a bouleversé les équilibres. Cette position médiane du PS est-elle durable ? En juin 2025, les trois candidats au congrès socialiste — Olivier Faure, Boris Vallaud et Nicolas Mayer-Rossignol — affichaient une volonté commune de rupture avec La France Insoumise. Mais les préférences de leurs électeurs permettent-elles réellement d’envisager une stratégie autonome en vue de la présidentielle de 2027 ? La droite, elle aussi, est confrontée à un dilemme stratégique. En mai 2025, les deux prétendants à la présidence de LR — Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez — ont axé leur campagne sur une rhétorique sécuritaire marquée. Mais face à une droite radicale incarnée par le RN, et à un centre droit incarné par Édouard Philippe, quel espace politique ces figures LR peuvent-elles véritablement occuper ? Que nous disent, là encore, les préférences de l’électorat de droite ?

Pour répondre à ces questions et mieux comprendre la recomposition du champ politique à la lumière des congrès du PS et de LR — et en anticipation des échéances de 2027 — nous analysons les préférences des électeurs à partir de leurs votes aux élections européennes et législatives de 2024. L’analyse repose sur la vaste base de données constituée par Ipsos-Jean Jaurès, le Cevipof et Le Monde, à l’occasion du scrutin européen de juin 2024. Cette enquête, conduite du 26 juillet au 1er août 2024, a recueilli les réponses de 11 204 participants1.

Pour notre étude, nous nous sommes concentrés sur les votes exprimés au second tour des européennes, ainsi qu’aux premier et second tours des législatives. Compte tenu des contraintes liées à la disponibilité des données, notre périmètre se limite aux électeurs des formations suivantes : Nouveau Front Populaire, Ensemble, Les Républicains (LR), les Républicains ayant soutenu le Rassemblement National (LR_RN), et enfin le Rassemblement National (RN). Afin d’affiner l’analyse des dynamiques internes au NFP, nous avons croisé ces données avec les résultats des européennes, ce qui nous a permis d’identifier distinctement les électorats du Parti Communiste Français (PCF), de La France Insoumise (FI), d’Europe Écologie Les Verts (EELV) et du Parti Socialiste / Place Publique (PS_PP).

Les forces en présence

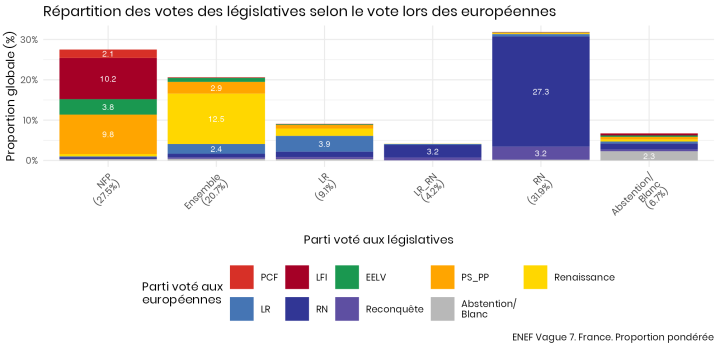

Le graphique 1 illustre la répartition des électeurs ayant voté pour les trois grands blocs politiques lors des élections européennes de juillet 2024, en fonction de leur vote aux législatives de juin 2024.

Dans l’ensemble, 28 % des enquêtés déclarent avoir voté pour le Nouveau Front Populaire (NFP) lors des législatives. Ce bloc révèle une forte hétérogénéité, avec deux pôles nettement identifiables : 10,2 % avaient voté pour La France Insoumise (LFI) aux européennes, tandis que 9,8 % avaient choisi le Parti Socialiste – Place Publique (PS-PP), et 3,8 % s’étaient tournés vers Europe Écologie Les Verts (EELV). Cette diversité interne met en évidence la coexistence — parfois tendue — d’un électorat à la fois ancré dans la gauche radicale et dans une social-démocratie plus modérée. Le bloc Ensemble, quant à lui, rassemble 20 % des votes aux législatives dans notre échantillon, mais ce total masque une dynamique beaucoup plus restreinte : seuls 12,5 % des sondés avaient déjà voté pour ce mouvement aux européennes, les autres électeurs provenant marginalement du PS et de LR (moins de 3 % chacun). Les apports en provenance d’autres formations sont négligeables. Il en résulte un centre politique affaibli, à la base électorale étroite, où la présence d’anciens électeurs socialistes est bien moins marquée que dans le NFP. Du côté de la droite, moins de 10 % des sondés ont voté pour la liste Les Républicains traditionnelle lors des législatives. Ce bloc réunit un noyau d’électeurs LR, mais aussi une composante plus fluctuante, composée d’électeurs ayant voté Renaissance aux européennes, révélant une porosité croissante avec le centre. Enfin, le bloc Rassemblement National (RN) apparaît comme le plus homogène et le plus robuste électoralement. 32 % des sondés déclarent avoir voté RN aux législatives, dont 27 % l’avaient déjà fait aux européennes. Ce socle est renforcé par l’apport d’électeurs venus de la droite dite ciottiste, illustrant une dynamique de consolidation de la droite radicale autour du RN.

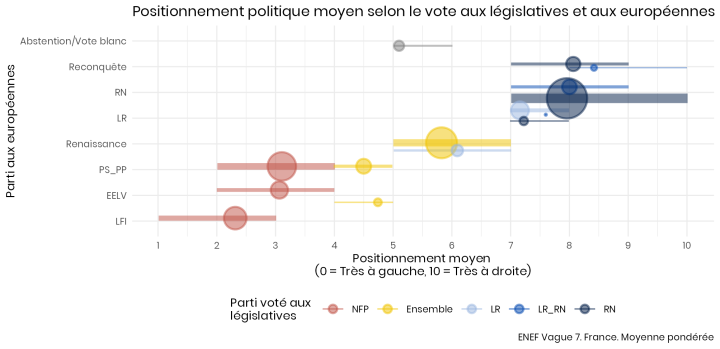

La figure 2 met en évidence la manière dont les électeurs, en particulier ceux ayant changé de camp entre les deux scrutins, s’auto-positionnent politiquement sur une échelle allant de 1 (très à gauche) à 10 (très à droite).

La taille ddes points est proportionnelle au nombre d’électeurs. Les barres représentent les quartiles d’auto-positionnement. Lecture: 50 % des électeurs de LFI s’auto positionnent entre 1 et 3 sur l’échelle de 0 à 10, 25 % à moins de 1 et 25 % à plus de 3.

Sans surprise, les électeurs du Nouveau Front Populaire, qu’ils aient voté pour LFI, EELV ou PS–Place Publique aux européennes, se situent nettement à gauche de l’échelle, autour de 2,5 à 3 — un positionnement généralement associé à la gauche radicale. À l’inverse, ceux issus d’EELV ou du PS–Place Publique qui ont rejoint la liste Ensemble lors des législatives se positionnent bien plus au centre, autour de 4,6 à 5, soit à des niveaux très proches des électeurs traditionnels de Renaissance aux européennes. Il existe donc bien une forte division au sein des électeurs socialistes, mais la très grande majorité qui a rejoint le NFP est clairement positionné très proche de la gauche radicale. Ce point permet d’éclairer l’absence de programmes économiques et sociaux renouvelés et distincts de celui du NFP dans la campagne des trois prétendants au congrès du PS.

Du côté droit de l’échiquier politique, les électeurs LR s’auto-positionnent nettement plus à droite, dans une moyenne comprise entre 7,5 et 8, soit des niveaux proches de ceux des électeurs du Rassemblement National ou même de Reconquête. Cette proximité idéologique éclaire la stratégie adoptée par Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, qui ont axé leur campagne sur une rhétorique sécuritaire et identitaire — notamment autour des thématiques anti-immigration et anti-islam — dans l’objectif de mobiliser cet électorat ou de capter une partie de celui du RN en vue de la présidentielle.

Cette configuration met également en lumière la distance idéologique qui sépare la droite centriste de l’électorat LR, rendant d’autant plus incertaines les perspectives d’alliances à l’Assemblée et fragilisant la stabilité du gouvernement Bayrou à l’horizon 2027.

Valeurs économiques et culturelles

Afin de mieux comprendre la recomposition des blocs politiques, analysons maintenant les systèmes de valeurs qui unissent ou différencient les électorats. Pour ce faire, nous mobilisons plusieurs questions relatives aux dimensions économiques et culturelles des préférences des électeurs.

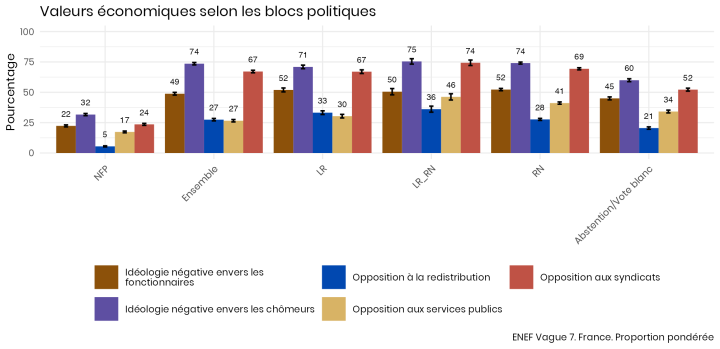

Nous avons tout d’abord construit un indice de conservatisme économique, fondé sur les réponses à cinq items révélateurs d’attitudes à l’égard du rôle de l’État et de la solidarité : opposition à la redistribution économique, défiance envers les syndicats, perception négative des chômeurs, des fonctionnaires et des services publics.

En parallèle, nous avons élaboré un indice de conservatisme culturel, reposant sur trois dimensions clés : l’opposition à l’immigration, le soutien à la peine de mort, et la préférence exprimée pour vivre dans un environnement socialement homogène — c’est-à-dire entouré de personnes perçues comme similaires en termes d’origine, de convictions ou de mode de vie.

Méthodologie

Les indices de conservatisme culturel et économique ont été élaborés à partir d’une analyse en composantes principales (ACP). Chaque variable composant les indices est pondérée selon le coefficient associé au premier axe principal, lequel capture la plus grande part de la variance observée dans les réponses. L’indice de conservatisme culturel mesure les attitudes sur des enjeux sociétaux à partir de trois variables binaires :

- L’opposition à l’immigration, identifiée par une note strictement supérieure à 6 sur une échelle de 0 à 10 en réponse à la question : Sur une échelle de 0 à 10, diriez-vous que vous êtes d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante : il y a trop d’immigrés en France ?

- Le soutien au rétablissement de la peine de mort, mesuré par une réponse plutôt d’accord ou d’accord à la question : Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : il faudrait rétablir la peine de mort ?

- La préférence pour un environnement socialement homogène, évaluée à partir de la question : Si vous deviez choisir, dans quel type d’environnement préféreriez-vous vivre ? Avec des personnes similaires ou différentes en termes d’origine et d’opinion ?

L’indice de conservatisme économique repose quant à lui sur cinq variables binaires reflétant les attitudes vis-à-vis de la redistribution et des acteurs publics :

- L’opposition à la redistribution, mesurée par une réponse supérieure à 6 sur une échelle de 0 à 10 à la question : Pour établir la justice sociale, il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec cette opinion ?

- La défiance envers les syndicats, via des réponses négatives à leur égard.

- La perception négative des chômeurs, mesurée par l’adhésion à l’affirmation : Les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment

- La perception négative des fonctionnaires, à travers l’affirmation : Il faudrait réduire le nombre de fonctionnaires

- La perception critique des services publics, via la question : Pouvez-vous me dire si le mot “service public” vous évoque quelque chose de très positif, assez positif, assez négatif ou très négatif ?

Les deux indices sont normalisés de manière à avoir une moyenne égale à zéro. Un score positif indique une orientation plus conservatrice — culturelle (comme l’opposition à l’immigration) ou économique (comme l’hostilité à la redistribution). À l’inverse, un score négatif traduit des positions plus progressistes ou favorables à l’intervention de l’État.

Enfin, l’analyse croise ces indices avec les comportements électoraux, en distinguant les électeurs ayant voté pour le NFP, Ensemble ou le RN lors des législatives, selon leur choix aux élections européennes. Cela permet d’identifier les proximités et les écarts idéologiques entre les électeurs stables et les électeurs volatils circulant entre ces différents blocs.

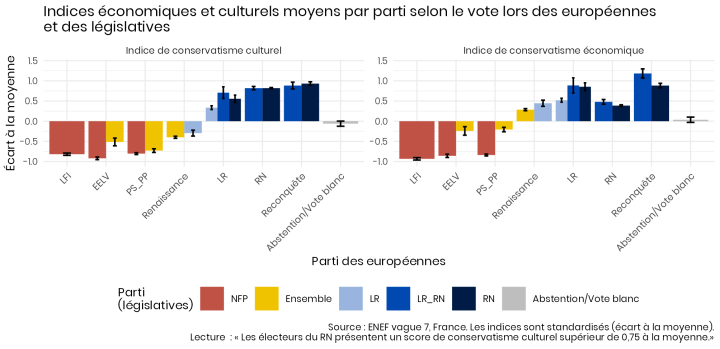

La figure 3 présente les deux indices des valeurs culturelles et économiques. Les figures 4 et 5 détaillent ces indices en fonction des différentes questions.

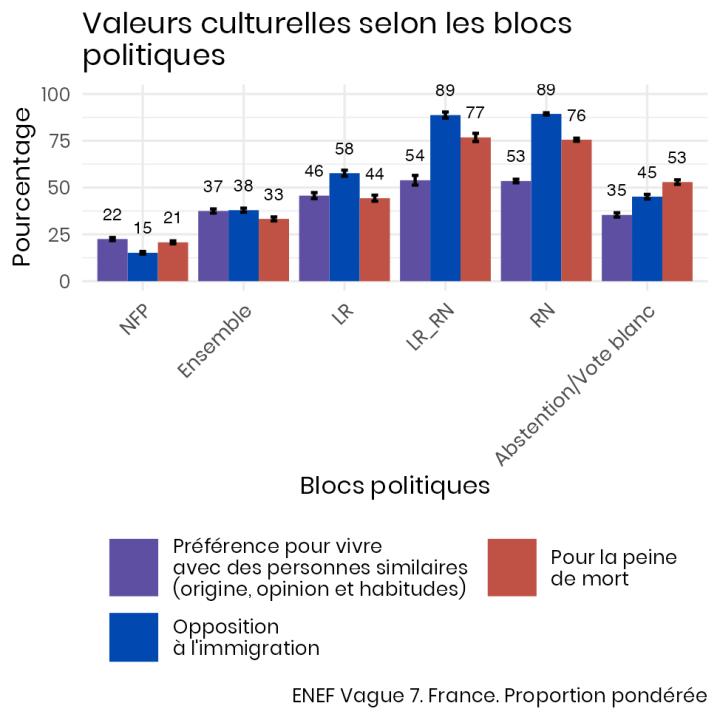

Premier enseignement : trois grands blocs de préférences se dessinent clairement en matière de valeurs culturelles. Les électeurs du Rassemblement National (RN) aux législatives se distinguent par un positionnement nettement plus conservateur que la moyenne. Ainsi, 53 % d’entre eux déclarent préférer vivre dans un environnement composé de personnes perçues comme semblables, 89 % se disent opposés à l’immigration, et 76 % soutiennent le rétablissement de la peine de mort. Sur ces indicateurs, les différences entre les électeurs du RN et ceux de Reconquête sont minimes, témoignant d’une proximité idéologique forte au sein de la droite radicale.

Chez les électeurs du parti Les Républicains (LR) aux européennes, ceux qui ont maintenu leur choix aux législatives affichent un conservatisme culturel supérieur à la moyenne, mais nettement inférieur à celui des transfuges vers le RN, deux fois plus nombreux à exprimer des positions radicales. Les électeurs fidèles à LR sont par exemple 58% à s’opposer fortement à toute forme d’immigration et 44% à être favorables au rétablissement de la peine de mort, très loin des positions des électeurs du RN (89% et 77% sur ces deux questions) et beaucoup plus proches des électeurs de Renaissance/Ensemble (38% et 33%). Ce constat souligne une réalité politique contraignante pour LR : l’espace électoral entre la droite centriste et la droite radicale apparaît étroit. Le discours très proche de la droite radicale sur les dimensions culturelles et sécuritaires de Bruno Retaillaud le rapproche de l’électorat du RN, mais risque de le couper de son électorat de base. Le pari semble très risqué. Les électeurs du RN ont régulièrement montré qu’ils préféraient l’original à la copie. Et cette stratégie ouvre un espace pour la droite centriste incarné par Edouard Philippe sur le champ des valeurs.

À l’opposé de l’échiquier, les électeurs du Nouveau Front Populaire (NFP) aux législatives se positionnent comme nettement moins conservateurs que la moyenne sur les questions culturelles. À peine 15 % se disent opposés à l’immigration, et une large majorité rejette fermement la peine de mort. Fait notable : les électeurs du Parti Socialiste ayant voté soit NFP, soit Ensemble aux législatives, présentent des profils relativement similaires sur l’axe culturel. Cela suggère que ce clivage ne sera sans doute pas décisif dans les arbitrages de coalition que le PS devra effectuer en vue de 2027, entre un rapprochement avec LFI ou une alliance plus centriste. Le bloc Ensemble/Renaissance, quant à lui, se situe légèrement en dessous de la moyenne en matière de conservatisme culturel, se rapprochant davantage des électeurs du NFP que de ceux du RN. À titre d’exemple, 38 % des électeurs d’Ensemble se disent opposés à une plus forte immigration — un chiffre certes plus élevé que celui du NFP, mais très éloigné des niveaux massifs d’hostilité observés dans le camp RN et dans une moindre mesure dans celui de LR.

Si les blocs apparaissent relativement ordonnés sur l’axe culturel — allant d’un pôle très progressiste à gauche vers un pôle fortement conservateur à l’extrême droite —, il en va autrement sur le plan des valeurs économiques. À droite, les différences entre les électorats de Renaissance, de LR et du RN sont beaucoup moins marquées que sur les questions culturelles, et affichent tous un grand libéralisme économique. La figure 5 met en lumière un résultat particulièrement saisissant : de l’électorat centriste à celui de la droite radicale, on observe une hostilité massive et homogène aux syndicats, aux chômeurs et aux fonctionnaires. Les seules nuances apparaissent sur la question du service public, avec une opposition plus marquée chez les électeurs de la droite ciottiste (46 %) et du RN, que chez ceux de la droite traditionnelle (30 %) ou de Renaissance (27 %).

Au sein de la gauche, l’adhésion des électeurs du PS à la coalition avec LFI s’explique d’abord par une convergence très forte sur les priorités économiques. Comme le montre la figure 5, les électeurs du NFP expriment un soutien massif à l’approfondissement de la redistribution des revenus (51 %) et aux services publics (83 %), et se montrent bien moins enclins que la moyenne à critiquer les chômeurs (32 %), les fonctionnaires (22 %) ou les syndicats (24 %).

En conclusion, trois blocs apparaissent sur les valeurs culturelles et économiques qui laissent très peu d’espace politique au PS et à LR. L’électorat du RN affiche un très fort conservatisme culturel et un certain libéralisme économique, avec surtout une idéologie anti-Etat, anti-fonctionnaire, anti-syndicat. L’électorat du NFP combine un très fort libéralisme culturel, en revanche une idéologie économique pro-Etat et pro-redistribution. L’électorat de Ensemble/Renaissance combine un fort libéralisme économique et culturel. Sur l’arc allant du centre à la droite radicale, les clivages idéologiques se structurent avant tout autour des valeurs culturelles, bien plus que des valeurs économiques. Cette hiérarchie des enjeux explique pourquoi la rhétorique conservatrice centrée sur l’immigration, l’identité et la sécurité s’impose comme l’axe dominant chez les prétendants à la présidence de LR, désireux de séduire l’électorat du RN sur la dimension la plus différenciante. En revanche l’absence d’aggionamento sur le programme économique et culturel du côté du PS par rapport au programme du NFP/LFI lors du congrès s’explique de façon simple : l’électorat du PS et de LFI sont très proches sur ces dimensions. Il faut chercher dans le rapport à l’Union européenne et à la démocratie la seule différence.

Rapport aux institutions

Les véritables lignes de fracture au sein du bloc de gauche ne résident pas tant dans les valeurs économiques ou culturelles que dans le rapport aux institutions de la Ve République, à l’Union européenne et, plus largement, au fonctionnement démocratique.

Ainsi, près des trois quarts des électeurs de La France Insoumise (LFI) se déclarent favorables à une démission d’Emmanuel Macron, une position bien moins partagée chez les électeurs du Parti Socialiste ou d’Europe Écologie Les Verts, dont moins de la moitié y sont favorables. De la même manière, alors que seuls 25 % des électeurs de LFI se disent satisfaits du fonctionnement de la démocratie française, cette proportion atteint 60 % chez les électeurs du PS. Les électeurs qui se sont ralliés au NFP lors des législatives expriment des jugements plus critiques (50 % de satisfaction) que ceux ayant voté pour Renaissance (70 %), mais l’écart reste significatif par rapport aux électeurs de LFI.

Ces divergences soulignent une fracture nette au sein du NFP entre une gauche radicale qui remet en cause la légitimité institutionnelle, et une gauche plus modérée, attachée au cadre républicain. Elles permettent d’éclairer la stratégie de distanciation du Parti Socialiste vis-à-vis de LFI, et l’implosion du bloc NFP lors du vote de la motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Les électeurs socialistes apparaissent ainsi plus légitimistes, davantage en phase avec une gauche de gouvernement respectueuse des institutions.

Ce clivage s’observe également dans le rapport à l’Union européenne : les électeurs du PS et d’EELV y sont nettement plus favorables que ceux de LFI, confirmant une orientation plus europhile et institutionnelle chez les premiers.

À droite, les électeurs de Les Républicains offrent une image en miroir de celle du PS sur ces mêmes enjeux. Moins d’un quart d’entre eux souhaitent la démission du président Macron — contre 75 % chez les électeurs du RN ou de Reconquête —, et ils sont environ 50 % à exprimer une satisfaction vis-à-vis du fonctionnement démocratique en France, soit des niveaux comparables à ceux observés chez les électeurs socialistes. Par ailleurs, près de trois quarts d’entre eux se déclarent favorables à l’Union européenne, ce qui les distingue clairement de l’électorat de droite radicale. Cette posture traduit l’ancrage d’une droite dite légitimiste, qui, bien qu’en convergence avec le RN sur certaines valeurs culturelles, se distingue profondément sur le plan institutionnel. Elle éclaire également le positionnement du nouveau président de LR, Bruno Retailleau, qui se revendique des valeurs identitaires chères au RN mais en question la crédibilité du RN en matière de capacité à gouverner et de respect des institutions.

Conclusion : Pierre Mendès France versus Mélenchon ? De Gaulle versus Trump ?

L’analyse des aspirations des électeurs de gauche et de droite à l’issue de la dissolution montre que la marge du PS et de LR est très étroite en vue de la présidentielle de 2027.

À droite, l’élection de Bruno Retailleau à la tête de Les Républicains (LR) marque un tournant décisif pour la droite républicaine en vue de 2027. Son programme sur les dimensions culturelles le rapproche beaucoup plus des électeurs du RN que de sa base électorale traditionnelle, tout comme son discours programme sur le rapport à l’autorité et un homme fort. Couplé au fort libéralisme économique, la stratégie du LR s’inscrit d’une certaine façon dans la définition du Trumpisme beaucoup plus que de la droite traditionnelle. Cet espace est cependant déjà occupé par le RN, ouvre un espace pour la droite centriste incarnée par Edouard Philippe, et laisse une marge étroite dans la perspective des présentielles de 2027. Comment combiner Trump et l’héritage de De Gaulle, ce sera la question clef de LR dans les deux prochaines années.

Du côté de la gauche, la marge d’Olivier Faure est tout aussi ténue. L’alliance stratégique nouée avec La France insoumise (LFI) sous la direction d’Olivier Faure s’est d’abord imposée comme un choix pragmatique — préserver des circonscriptions, unir l’électorat de gauche, faire front contre l’extrême droite. Mais cette alliance a aussi exposé les faiblesses du PS, devenu incapable de redevenir la force dominante à gauche. Comme ailleurs en Europe, la social-démocratie française est confrontée à une remise en cause de l’État-providence et l’absence de renouvellement de la pensée de la social-démocratie tout comme de leader dans la lignée des Blum et Mendès France. La relation au macronisme cristallise également les ambiguïtés du PS. S’il s’oppose fermement aux réformes des retraites et à la loi immigration, il a cependant choisi de ne pas censurer le gouvernement Bayrou sur les lois de finances, illustrant une ouverture envers l’électorat de gauche modérée. Le problème reste l’absence de cap clair : sans projet propre et cohérent, le PS reste prisonnier de ses contradictions électoralistes avec très peu d’espace dans la perspective des présidentielles de 2027.